Sometimes I feel like I don´t have a partner

Sometimes I feel like my only friend

Is the city I live in, the city of angels

Lonely as I am, together we cry

Manchmal, wenn im letzten Jahr die Trübseligkeit drohte, mich einzuholen und mir das Gefühl zu geben einsam zu sein, ging ich auf Safari.

Gut, wird man sich jetzt denken, so macht man das vielleicht in Afrika. Jedoch ist diese Form der Safari anders. Keine Reisegruppe, unendlich scheinenden Landschaften und wilden Tiere, die es zu finden und zu beobachten gilt. Stattdessen nichts als man selbst, die Stadt und ein paar Groschen in der Tasche. Die Suche nach besonderen, ungewohnten Momenten als Gemeinsamkeit. Aus den anfänglichen Kennenlern-Touren in unseren ersten Tagen entwickelten sich meine scheinbar ziellosen Streifzüge mit den Monaten zu einer persönlichen Tradition. Wie oft habe ich mich in den letzten Monaten einfach an die Straße vor meiner Wohnung gestellt, die Hand in die Luft gestreckt und mich mithilfe der Minibus-Taxis durch die Stadt treiben lassen? Immer einmal zu wenig. An diesem zu ruhigen Sonntag wurde es wieder Zeit und gleichzeitig sollte es die letzte Gelegenheit sein, mich einmal mehr komplett auf diese merkwürdige Stadt einzulassen. Ein letztes Date mit Elizabeth sozusagen.

Es gibt schöne Gründe dafür, nicht mehr schlafen zu können und Hitze kann einer davon sein. Noch schöner ist es dann nur noch, wenn man nicht mehr als eine Straße überqueren muss, um am Meer zu sein. Da es wiederum schlechtere Orte gibt, um in diesen Tag zu starten, nehme ich meine Tagesration Rooibosh zu mir, schnappe mir ein Handtuch, öffne die Wohnungstür, die Gittertür, die Sicherheitstür und die Haustüre um festzustellen, dass mir meine Katze bis ins Treppenhaus gefolgt ist und bearbeite die Türen noch mal in umgekehrter Reihenfolge um meine illegale Mitbewohnerin wieder in Sicherheit zu bringen. Als ich schließlich auf der Straße stehe, fällt mir auf, dass es nun meine Flip-Flops sind, die auf der falschen Seite des Hochsicherheitstrakts stehen. Jedes verdammte Mal! Ich entscheide mich dafür, lieber Schmerzen auf mich zu nehmen, als das Prozedere ein weiteres Mal zu starten und bereue das wie üblich, als meine Füße den heißen Asphalt berühren. Das könnte für einen neuen Streckenrekord sorgen. Ich versuche beim Rennen meine Füße möglichst lange in der Luft zu halten indem ich mir einrede, dass das hilft. Muss bescheuert aussehen. Als ich meinen Kopf drehe um mich zu vergewissern ob ich abgeschlossen habe, sehe ich meine weiße Spießer-Nachbarin am Fenster stehen. Da steht sie meistens und schaut, was das Leben da draußen zu bieten hätte oder wie die Autos parken. Heute in ihrem weißen Bademantel und mit Lockenwicklern im dünnen Haar. Weil Sonntag ist. Früher dachte ich, solche Menschen wären typisch deutsch, heute weiß ich, dass es sie überall gibt. Als sich unsere Blicke kreuzen, verschwindet sie schnell hinter den weißen Gardinen. Während ich weiter von Schatten zu Schatten springe, male ich mir aus, welche Informationen über mich in der Kartei stehen, die sie in meiner Vorstellung über jeden Bewohner des Hauses führt. Was hat es aus ihrer Sicht mit dem jungen Typen auf sich, der sich mit einem Jura-Professor Wohnung 6 teilt, mit komischem Akzent grüßt und trotz Hausordnung seine Sachen auf dem Balkon trocknet? Der morgens manchmal minutenlang mit dem Fahrrad auf der Stelle gegen den Wind anfährt, ein paar mal sogar in Anzug und Krawatte, oder mit schmerzverzerrtem Gesicht barfuß über die Straße rennt? Ihre Erklärungsversuche dürften jedenfalls abenteuerlich sein.

An der Strandpromenade überhole ich einige der weißen Bonzen, von denen ich glaube, dass sie Sonntags nur laufen gehen, um ihre neuen Outfits zu präsentieren. Am Strand selbst geht es noch ruhig zu. Vorbildliche Christen sind um diese Zeit schließlich auch in der Kirche. Und da Kings Beach vor allem bei Schwarzen beliebt ist und deren Gottesdienste auch gerne mal das ein oder andere Stündchen länger dauern, hab ich den Strand erst mal weitestgehend für mich. Das war auch letzte Woche der Fall, nur dass nicht Sonntag war und bestes Wetter. Abends las ich dann in der Zeitung, dass wenige Stunden zuvor zwei Männer an selbiger Stelle ertrunken seien und plötzlich machten die ganzen Absperrungen und die scheinbar freundlich winkenden Taucher Sinn, die mir entgegen kamen, während ich meine Runden zog. Heute sind aber auch die nicht zu sehen und ich versuche während des Schwimmens Delfine zu finden, die sich gerne mit den daueranwesenden Surfern im Wellenreiten duellieren. Doch stattdessen treffe ich, als ich wenig später aus dem angenehm warmen Wasser steige, auf eine ganz andere Spezies. Und um diese einzuordnen, reicht oftmals ein Blick auf die Füße. Denn diese sind umgeben von strahlend weißen Tennissocken, die wiederum in brandneuen Treckingsandalen stecken. „Excuse me! Do you know a good fish restaurant?”, fragt mich der ältere Herr in ¾-Hose und Hawaiihemd in gebrochenem Englisch. Ein Bilderbuch-Touri. Auch sein Akzent spricht für seine deutsche Herkunft, doch trotzdem antworte ich erst mal auf Englisch. „Helga, ich weiß jetzt wo“, brüllt er über den immer noch gähnend leeren Strand seiner Frau hinterher, deren Entdeckergeist wohl keine Pause zulässt. Vielleicht schämt sie sich auch ein bisschen. Als ich noch einen schönen Tag wünsche, macht er selbiges, geht ein paar Schritte um dann verwirrt stehen zu bleiben nachdem er verarbeitet hat, dass ich gerade deutsch gesprochen habe. Ein völlig ungezwungenes Gespräch kommt in Gange, in dessen Verlauf ich mich daran erinnere, weshalb ich mir abgewöhnt habe, in Deutschland-Trikot am Strand joggen zu gehen. Dass sie nur einen Tag hier sind erzählt er. Das sind die meisten ausländischen Touristen, die P.E. entweder als Start oder Ziel der Garden Route nach Kapstadt nutzen. Wobei das Wort Ziel selten zutrifft, macht die praktische Lage doch eher den touristischen Reiz der Stadt aus als eigene Attraktionen. Die Frage nach diesen überfordert mich auch nun wieder. Port Elizabeth ist nicht schön wie Kapstadt, aufregend wie Johannesburg oder cool wie Durban. Vielmehr hat die Stadt mir in diesem Jahr gezeigt, dass sie nicht spektakulär ist. Sie ist sonderbar, was so schnell keinem Tagestouri deutlich werden wird, der sich nicht auf sie einlassen kann. Ich empfehle dem Rentnerpärchen schließlich doch die extra angelegte Touristen-Amüsiermeile und zumindest noch einen schönen Park und mache mich auf den Weg.

Die Mittagshitze auf dem Asphalt sorgt für die nächste Schwierigkeitsstufe des Barfußlaufens und jede kühlere Straßenmarkierung wird zum willkommenen Zwischenhalt. Der Verkehr ist entspannter als Wochentags und auf den Ladeflächen der Pick-ups sitzen heute mehr Kinder in Badehosen und Surfer als Schwarze Handwerker und Bauarbeiter, die zu ihren Arbeitsplätzen gebracht werden. Die meisten Gottesdienste scheinen inzwischen zuende zu sein, denn die Minibusse spucken auch einige Mamas in Sonntagsgarderobe aus, die bei manchen sogar Sonntags gegen Putzkleidung eingetauscht werden muss, um fremder Leute Wohnungen sauber zu halten. Nachdem wiederum ich Klamotten gewechselt und meine verkohlten Füße gewaschen habe (weil Sonntag ist), mache ich mich gleich wieder auf den Weg. Am kleinen Supermarkt an der Ecke mache ich einen kurzen Stop um mir ein Eis zu kaufen. Es ist der heruntergekommenste Laden in der Umgebung und man betritt ihn in der Regel nur, wenn man beim woanders Einkaufen etwas vergessen hat. Der Kassierer ist vollkommen auf den kleinen Schwarz-Weiß-Fernseher fixiert, bis er mich wahrnimmt und ein Lächeln aufsetzt. Er kommt aus Indien und in meiner Vorstellung heißt er Apu. Als ich das erste Mal hier gewesen bin, trug er ein weißes Shirt auf dem in schwarz-rot-gelber Schrift „Germany“ geschrieben stand. Als ich daraufhin meinte, genau dort her zu kommen, erzählte er mir seine halbe Lebensgeschichte. Seitdem gehen unsere Unterhaltungen gelegentlich über den üblichen Smalltalk hinaus, meistens wenn mich nachts der spontane Heißhunger zu ihm treibt. Im Fernsehen läuft Cricket, South Africa vs. Sri Lanka. Ich frage ihn, wer gewinnen wird und tu so, als hätte ich Ahnung von der Materie. Eigentlich müsste ich ja gar nicht so tun, schließlich bin ich Coach der U11 Mannschaft meiner Schule und wir haben mal ein Spiel gewonnen, glaube ich. Als ich den Laden verlasse, ist mein Eis geschmolzen, aber darum ging ja es schließlich nicht.

An der Straße strecke ich meinen Zeigefinger nach unten und der nächstbeste Minibus macht eine Vollbremsung vor meinen Füßen. „Town?“, fragt mich der schwarze Jugendliche, der die Schiebetür des Wagens öffnet. Town. Auf der Rückbank ist noch ein Platz frei, wobei das Wort Platz in einem solchen Gefährt nie passend ist. Umschlungen von zwei Big Mamas geht es nun ohne Rücksicht auf Verluste Richtung Innenstadt. Dass ich mit meinem Platz größeres Pech hätte haben können, beweißt mir nun der Fahrer, der die Fähigkeiten der eingebauten Subwoofer mit den neuesten Kwaito-Hits testet. Wenige Minuten nach meinem Zusteigen dreht sich eine ältere Dame zu mir um und fragt mich, ob ich an Gott glaube. Ich bejahe und sie drückt mit eine kleines Kärtchen mit der Aufschrift „HU“ in die Hand. Die Erklärung findet sich auf der Rückseite: „Singing –Hu- takes you closer to god. When your day is hard, remember to sing “HU-U-U-U”. It puts you back in line with the Holy Spirit”. Will sie mir damit sagen, dass ich gestresst aussehe? Bisher ist mein Tag nämlich wunderbar. Aber vielleicht liegt es ja auch gerade daran und der unterbewusste Abschiedsschmerz macht sich langsam doch bemerkbar.

Da der Minibus gerade auf meinem eigentlichen Schulweg entlang fährt und ich sowieso gerade damit beginne, sentimental zu werden, muss ich an meine ersten Monate hier denken. Wie ich das erste Mal in einem Minibus-Taxi saß (siehe Lost! (in translation)) und danach erst mal entschied, mir ein Fahrrad zu kaufen. Wie ich dann doch immer auf die Taxis angewiesen war wenn „the windy city“ ihrem Namen alle Ehre machte und begann, an den Fahrten Spaß zu finden. Wie ich dann morgens als einziger Weißer da saß und mich im Sitz festkrallte ob der Fahrkünste des Fahrers während um mich herum alle lautstark über die Witze der Morning-Show auf Xhosa im Radio lachten, die ich als einziger nicht verstehen konnte. Und wie ich schließlich verstand, dass es weniger um die Witze als um das Lachen an sich geht und einfach mitmachte.

Als der Wagen das nächste Mal hält, steige ich aus. Weniger spontan als aus Gewohnheit, müsste ich doch hier aussteigen wollte ich zur Schule. Downtown ist versifft, laut und auf den ersten Blick chaotisch. An fast jeder Ecke sitzen Big Mamas und verkaufen Obst und Süßigkeiten, Taxifahrer werben nicht wenig aggressiv um die Gunst der Leute und Bettler begleiten mich auf Schritt und Tritt. An einer Wand hängt noch ein Plakat, mit dem Werbeslogan der Stadt zu WM 2010. „Feel it in the air.” Es riecht nach einer Mischung aus Abgasen, Marihuana und Hühnchen. Wenn man der Rathausuhr traut, ist es hier immer fünf vor zwölf. Ich habe beschlossen, dass das kein Zufall sein kann, auch wenn öffentlichen Uhren hier grundsätzlich nicht zu trauen ist. Die steilen Straßen Richtung Central erinnern an St. Francisco und mich an so manch schweißtreibenden Schulweg. Die nigerianischen Dealer am Straßenrand grüßen mich freundlich. Sie wissen inzwischen, dass ich kein Interesse an Magic Mushrooms habe. Während ich mich weiterhin den Berg hinauf quäle, überholt mich ein rostiger VW-Käfer, das Standard-Auto in Südafrika. Ein Freund erzählte mir mal, dass nirgendwo auf der Welt Dinge so schnell rosten würden wie in P.E.. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und des starken Windes. „Wer rastet, der rostet“, denke ich mir seitdem immer in Bezug auf die entspannten Einwohner der „friendly city“.

Ich mache einen Zwischenstop bei der Dresden Bakery. Hatte vor langer Zeit mal deutsche Besitzer, was leider nicht bedeutet, dass ich dort gutes deutsches Brot bekommen würde. Es wird Zeit, mich langsam rein kulinarisch wieder auf die Heimat vorzubereiten, denke ich mir, und bestelle einen Applestrudel. Ich versuche es zumindest, denn die englische Aussprache bringt mich fast zur Verzweiflung. Die schwarze Dame hinterm Tresen quittiert meine Bemühungen mit einem breiten Grinsen und fragt mich schließlich, warum ich nicht einfach „Apfelstrudel“ sage. Während eines Spaziergangs durch den schönen St.George´s Park komme ich am Cricket-Stadion vorbei, in dem ich meine ersten Erfolge als Fußballtrainer einfahren konnte. Bloß nicht sentimental werden. Mein nächstes Ziel ist der Imbiss am Hafen und meine Knie freuen sich, als ich dort ankomme. „Wie immer?“, fragt der Typ an der Kasse. „Wie immer.“, antworte ich und bekomme wenig später den besten Calamari-Burger der Stadt, wenn nicht der Welt, serviert. Dazu Pommes mit Essig und ein Ingwerbier. Wie man genießen kann, wenn man weiß, dass man geht.

Bloß nicht sentimental werden.

Als ich dem Hafen den Rücken kehre, höre ich, wie eine allzu bekannte Stimme meinen Namen ruft. Es ist Emanuel. Ihn lernte ich vor fast einem Jahr wenige Meter entfernt von hier kennen, als er mich um alte Kleidung bat. Zufällig hatte ich erst vor kurzem ein paar Sachen aussortiert und da er mich freundlich fragte, bot ich ihm an, mitzukommen. Da mein Geld nur noch für die Taxifahrt einer Person reichte, liefen wir den ganzen Weg zusammen und unterwegs erzählte er mir seine Geschichte. Dass er aus Kamerun komme und eigentlich Matrose sei. Davon, wie die Reederei bankrott ging, während sein Schiff in Port Elizabeth festmachte und er seitdem nicht mehr nach Hause zu seiner Familie komme. Wie er seit über einem Jahr auf den Straßen der Stadt schlafe und alles dafür tun würde, um wieder Arbeit zu finden. Wir sprachen über Gott und die Welt und Emanuel erklärte mir mit seinem französischen Akzent, dass am Ende alles gut sein wird. Nachdem ich ihm schließlich ein paar ältere T-Shirts von mir schenkte, meinte er zu mir, jetzt immer einen Teil von mir bei sich zu tragen und wir lachten. Seitdem treffe ich ihn hin und wieder an verschiedensten Orten der Stadt und er hat immer ein Lächeln übrig, wenn er mich sieht. Heute jedoch sieht er schlechter aus als sonst. Wir gehen zusammen zurück zum Hafen, er isst etwas und ich höre ihm zu. Er erzählt mir, dass er morgen auf einem Schiff hier eine Art Vorstellungsgespräch hat und seine Augen werden groß. Das Meer, die Freiheit, das sei seine Welt. Schließlich fragt er mich nach meiner Adresse. „Du weißt doch, wo ich wohne“, antworte ich. „Nein, ich meine deine richtige Adresse. In Deutschland.“ Ich schaue ihn verwirrt an. „Wenn ich wieder auf See bin und in der Nähe, komme ich dich besuchen.“ Ich glaube, noch nie zuvor jemanden getroffen zu haben, der so viel Hoffnung in sich trägt, wie Emanuel. „Ich glaube, es kommt am Ende nicht darauf an, was wir in unserem Leben erreicht haben, sondern dass wir unser Bestes gegeben haben“, sagte er einmal zu mir. Ich glaube, Emanuel hat Recht.

Ich halte das nächstbeste Taxi an, dass an mir vorbeikommt. Die Schiebetür fehlt und es ist abgesehen vom Fahrer und seinem Assistenten leer. Nachdem der Wagen wieder fährt, steigt mir der unverkennbare Duft von feinstem Dacha (=Gras) in die Nase. „You want a smoke?“, fragt mich der Fahrer. Ich lehne dankend ab, denn vielmehr möchte ich unbeschadet nach Hause kommen. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fahrer so entspannt fährt obwohl oder weil er Grünzeug geraucht hat. Ich entscheide mich für letzteres und komme tatsächlich sicher an. Vor meiner Haustür wartet bereits ein Freund auf mich. Ich bin ein paar Minuten zu spät, er ausnahmsweise nicht. „Ich bin anscheinend ein besserer Deutscher als du“, sagt er. „Von mir aus“, sage ich und wir machen uns auf den Weg. Erster Halt ist der Pub, in dem sich die Weiße Jugend der Stadt trifft. Später gehen wir noch mit ein paar Freunden Tanzen. Ich bin der einzige Weiße in dem Laden und das was man hier Tanzen nennt, würde bei uns in die Kategorie „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ fallen. Als meine Beine müde sind von diesem Tag, mache ich mich auf den Weg nach Hause. Gegenüber meiner Wohnung stehen drei Obdachlose auf der Straße und tanzen zur Musik, die aus einem geöffneten Fenster kommt.

Ich werde diese Stadt vermissen.

I drive on her streets ´cause she´s my companion

I walk through her hills ´cause she knows who I am

She sees my good deeds and she kisses me windy

I never worry, now that is a lie.

_______________________________________________________________________________Schlussstrich__________________________________________________________________________________________________

Wer an dieser Stelle einen Jahresrückblick erwartet, der irrt.

Mein Jahr endet diesmal schließlich erst im Februar und Zwischenbilanzen sind überbewertet. Das soll aber natürlich nicht heißen, dass ich während meiner persönlichen Sommerpause Kosten und Mühen gescheut hätte, um neue Geschichten zu sammeln, die ihr in der noch verbleibenden Zeit an dieser Stelle um die Ohren geschmissen bekommt bis meine Schreiberei im großen Finale komplett ausarten wird. Doch bevor das passiert, muss ich dem Ruf dieses Reise- und Humbugblogs nachkommen und euch mit einem besonderen Service auf dieses neue Jahr vorbereiten. Wer also noch immer nach guten Vorsätzen sucht oder seinem Leben ab sofort das gewisse, südafrikanische Etwas verpassen möchte, sollte jetzt genau aufpassen. Die folgenden Ratschläge wurden selbstverständlich von mir persönlich oder ausgewählten Südafrikanern getestet und helfen garantiert, vielleicht auch gegen Herpes.

Was man sich für das neue Jahr vornehmen könnte…

1. Den Straussen-Führerschein machen

Ich habe ihn und sage: Das Fortbewegungsmittel der Zukunft!

Bis zu 30 km/h schnell, umweltfreundlich und erspart eine lange Parkplatzsuche.

Fortbewegung war nie stilvoller!

2. Fahrgemeinschaften bilden

Falls es noch nicht für den eigenen Strauss reicht oder man bereits auf dem Weg zur Arbeit das Wetter genießen und seinen Kommunikationsdurst stillen will, sollte man über eine Fahrgemeinschaft im Afrika-Stil nachdenken.

3. Mal wieder mit der Familie wegfahren

Warum nicht einfach die nächste Gelegenheit dazu nutzen, mit seiner Familie aus dem Alltag auszubrechen?

4. Einen Neustart wagen

Wem kein Urlaub mehr hilft, sollte darüber nachdenken, seine Umgebung dauerhaft zu wechseln.

Auch falls man erstmal ganz unten anfangen muss – es wird sich lohnen.

5. Mit dem Rauchen anfangen

Einfach mal gegen den Strom schwimmen und zum neuen Jahr mit dem Rauchen anfangen.

Denn es kommt nicht darauf an ob, sondern was man raucht.

6. Fliegen lernen

Nur in Kombination mit Tipp 5 möglich.

7. Öfter alte Menschen besuchen

Wann hast du das letzte Mal deine Großeltern besucht? Siehste!

Auch die Menschen im nächsten Altenheim freuen sich über jeden Besuch und haben meist viel zu erzählen.

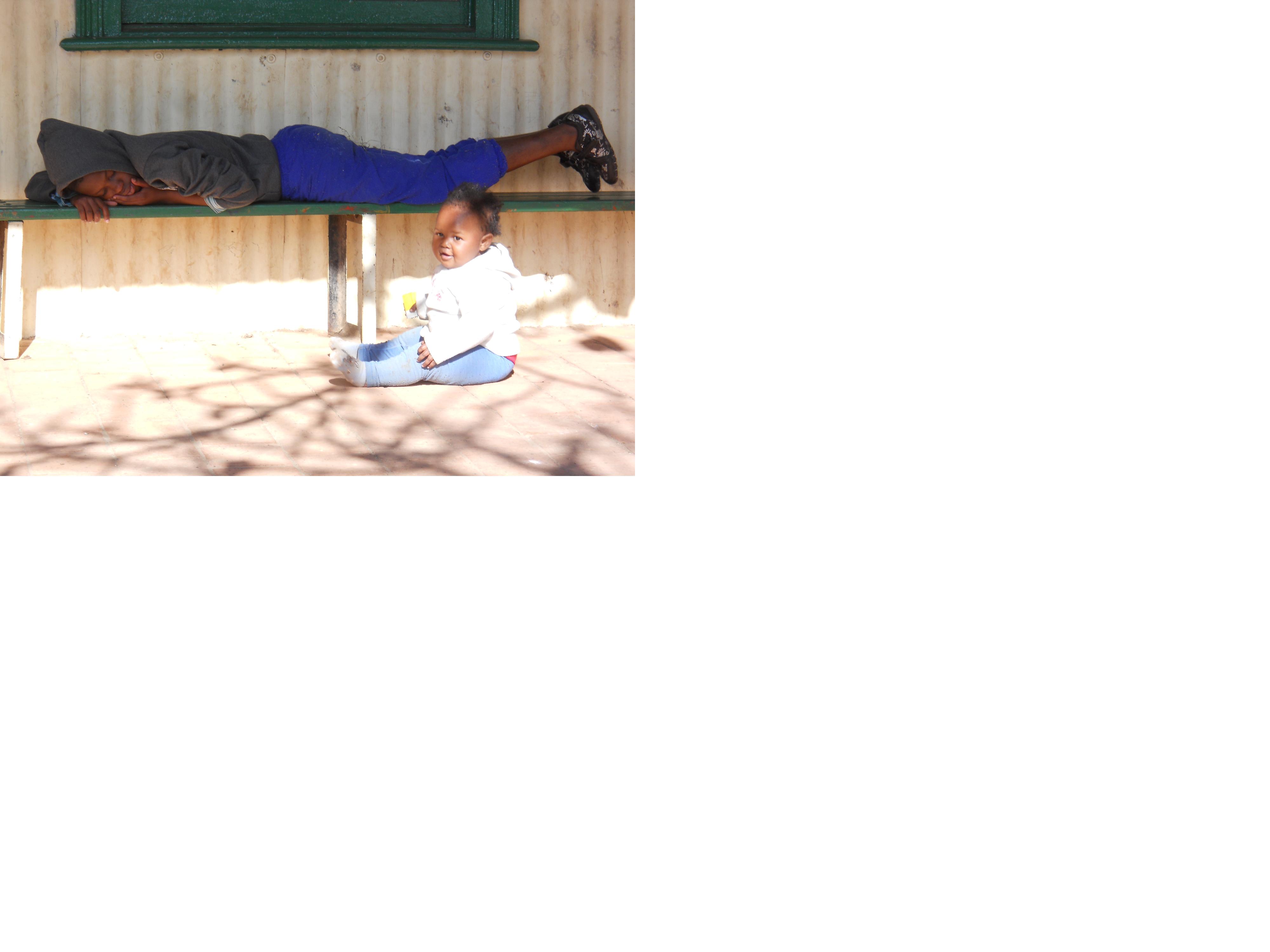

8. Mehr Pausen einlegen

Wenn der Stress mal wieder an dir nagt – lege mehr Zwischenpausen ein um den Blick fürs Wesentliche wieder zu gewinnen.

9. Lernen, sich anzupassen

Wer sich schnell an Situationen und Begebenheiten anpassen kann, liegt stets im Vorteil, wenn nicht sogar im Trend.

10. Sich mal wieder fallen lassen

Im übertragenen oder wörtlichen Sinne. Hauptsache, die Landung ist weich.

11. Nie den Überblick verlieren

Lass dich nicht täuschen und bewahre stets den Überblick, auch wenn es manchmal schwierig erscheinen mag.

Und vor allem: Nie den Kopf in den Sand, äh, Sack stecken!

Part 2 des Shosholoza-Zweiteilers

Abenteuerlich würden sie werden, die nächsten Tage. Soviel wusste ich, als ich voller Vorfreude in den Tag startete, an dem ich Johannesburg schon wieder den Rücken kehrte. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste war, was es mit dem Wort Abenteuer eigentlich auf sich hat. Aber manchmal lernt man Dinge früher, als man glaubt.

Etwas Essbares für die 27 Stunden Fahrt wollte ich noch besorgen, bevor der Taxifahrer kommen und mich zum Bahnhof bringen sollte. Der Geldautomat im Backpackers hatte was dagegen und zwang mich, seinen Kollegen in Chinatown aufzusuchen. Eigentlich keine schlechte Idee, sich noch ein bisschen zu bewegen, bevor ich meinen Hintern im Zug platt sitzen werde, dachte ich, und joggte in den nächstgelegenen Stadtteil. Es rennt sich leichter ohne Kreditkarte im Schuh und Regen macht auch nur manchmal Spaß, aber Zeit sich aufzuregen war nicht und meine Vorfreude auf die anstehende Weiterreise hätte das auch gar nicht erst gestattet. Dennoch unternahm dieser Morgen kurz darauf den nächsten Versuch, meine Laune zu kippen. „No funds available“, sagte der Geldautomat und könnten solche Maschinen fies grinsen, hätte dieser es wohl getan. Aber was war dran, an dem was er mir mitteilte? Viel Geld hatte ich nicht mehr, als ich zwei Tage zuvor aufgebrochen war, aber spätestens heute müsste ich doch Gehalt auf meinem Konto haben, dachte ich mir und beschloss, dass es nicht an mir liegen könne. „Ach ja, das zeigt der manchmal an. Da muss man einfach kurz warten“, antwortete der, rein gar nicht chinesisch aussehende, Kerl an der Kasse nebenan auf meine Frage. Ob er damit meinte, dass man so lange warten müsse, bis man wieder Geld auf seinem Konto habe oder bis der Automat sich zusammengerissen hat, ließ er allerdings offen. Ich war trotzdem etwas erleichtert, auch wenn das Wörtchen „warten“ mir gerade gar nicht passte, müsste doch der Taxifahrer in 10 Minuten vor dem Backpackers stehen, zu dem ich auch erst noch zurück joggen musste. Ich zögerte solange ich konnte, bevor ich die Karte ein finales Mal in den Automaten schob. Dass er in bereits gewohnter Weise reagierte, fühlte sich an wie ein Schlag ins Gesicht. Vielleicht stimmte es ja doch, dass ich schlichtweg kein Geld mehr hatte. Aber was dann?

Viele Möglichkeiten und Zeit zum Nachdenken blieben mir nicht, also hieß es, Beine in die Hand nehmen und zurück zum Backpackers. Vielleicht hatte der dortige Automat ja doch noch Erbarmen mit mir und würde mir zumindest ermöglichen, den Taxifahrer zu bezahlen. Außer Atem und bis aufs letzte durchnässt stand ich nun vor der hauseigenen Maschine, die mir mit ihrer Antwort nichts anderes übrig ließ, als sie aufs heftigste zu beleidigen. Manchmal tut es einfach gut, Dinge zu beleidigen um von der eigenen Unfähigkeit abzulenken. Aber war diese wirklich die Ursache des Ganzen und ich hatte mich bei meiner Reiseplanung schlichtweg verrechnet? Die Antwort darauf könnte mir nur die Bank meines Vertrauens geben. Nachdem ich den, mittlerweile freundlich genervten, Taxifahrer ermutigen konnte, noch ein paar weitere Minuten auf mich zu warten, investierte ich mein letztes Handy-Guthaben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Doch anstatt die ganze Geschichte aufzudecken, erklärte mir die unpassend sanfte Stimme auf der anderen Seite der Leitung, dass ihr die vielen verschiedenen Nummern, die ich ihr anbot, nicht helfen, solange die eine bestimmte nicht dabei sei, die sie bräuchte, um ein Blick auf mein Konto werfen zu können. „Schönen Tag trotzdem“, sagte sie noch, kurz bevor mein Guthaben komplett verflogen war. „Den hab ich!“, antwortete ich mit vergleichsweise nicht ganz so sanfter Stimme.

Der Taxifahrer war in der Zwischenzeit fluchend von dannen gezogen aber die Hoffnung, doch noch Geld aufzutreiben, um die Fahrt zum Bahnhof bezahlen zu können, war inzwischen ohnehin verflogen. Es gibt Momente, in welchen ich nicht nur darauf warte, dass jemand die erlösenden Worte „versteckte Kamera“ schreit, sondern inständig darauf hoffe. Eine halbe Stunde Zeit blieb noch, um an das andere Ende der Stadt zu kommen und in den Zug zu steigen, der mich ans andere Ende des Landes bringen sollte. Ich teilte meine Geschichte mit der Besitzerin des Backpackers, die anhand der Szenen vor ihrer Rezeption aber zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon bestens Bescheid wusste. Kurzerhand erklärte sie sich bereit, mich zum Bahnhof zu fahren, würde ich irgendwann einmal ein gutes Wort für sie einlegen. Das werde ich auch bestimmt machen, wenn ich auch nicht weiß wo, denn schließlich hat sie das zu diesem Zeitpunkt größte Problem gelöst. So fuhr sie mich einmal quer durch die Johannesburger Innenstadt und erzählte dabei auch noch Geschichten von damals, als man dort noch unbeschwert im Park sitzen konnte. Das war aber auch das einzige, was ich mitbekam, während sich meine Gedanken weiterhin um meine Finanzen drehten.

Jetzt ging es aber erst einmal darum, in den richtigen Zug zu steigen, wenn auch ohne einen Cent, geschweige denn etwas zu Essen meinen Taschen. In einer der Bahnhofshallen sollte ich mich in eine nicht enden wollende Schlange stellen, wie mir eine Dame in Warnweste erklärte. Ich reihte mich ein und vergaß für einen Moment meine Geldsorgen, als ich damit beschäftigt war, die Kraft und das Geschick schwarzer, korpulenter Mütter zu bewundern, von denen vor mir nicht wenige warteten. Das schreiende Kind auf dem einen Arm, den Koffer unter dem anderen, eine zu platzen drohende Reisetasche auf dem Kopf balancierend und mit dem Fuß einen Karton vor sich herschiebend. Muss wohl am Pap* liegen. Ich stellte über die gesamte Wartezeit das weiße Ende der unüberschaubaren Schlange dar, was von außen betrachtet mehr als komisch ausgesehen haben muss. In etwa so komisch muss auch mein Gesichtsausdruck gewesen sein, als mir die Platzanweiserin vor dem stehenden Zug zu erklären versuchte, dass mein Name nicht auf ihrer Liste stehe. Sie hätte aber einen Platz für eine „Miss K. Schmeider“ anzubieten. „t.i.a.“**, dachte ich mir und versprach ihr, mich im Frauenabteil auch zu benehmen. Das quittierte sie jedoch nur mit einem breiten Grinsen und verfrachtete mich notgedrungen ins wahrscheinlich kleinste Abteil des Zuges.

Pünktlich nach afrikanischer Zeit (halbe Stunde später als Fahrplan) machte der Zug einen ungemütlichen Ruck und rollte los. Zwei Stunden lang versuchte ich, mit meinem Platz für die nächsten eineinhalb Tage warm zu werden, im übertragenen und wörtlichen Sinne, da der Regen nicht daran dachte nachzugeben. Ein weiterer Ruck und der Zug stand. Aber nicht etwa im ersten Bahnhof auf der Strecke, sondern im tristen Niemandsland. Ungewissheit machte sich breit bei den Fahrgästen, die nach und nach fragend ihre Köpfe aus den Abteilen streckten. Auf eine Ansage des Zugführers wartete ich vergeblich, bis ich nach einer guten Stunde schließlich feststellte, dass es gar keine Lautsprecher für eine solche gibt. Die Wartezeit bot genug Raum für Vermutungen und von kaputtem Zug bis Hindernisse auf der Strecke war alles dabei. Meine Theorie der vor dem Zug stehenden Okapi-Herde wurde vom Rentnerpaar im Abteil nebenan als „eher unwahrscheinlich“ eingestuft. Schließlich erbarmte sich die Managerin des Zuges, die Lösung des Rätsels zu verbreiten. Das Anhaltende Gewitter hätte für einen Stromausfall auf der Strecke gesorgt und wann es weiter gehen könne, wisse niemand. Mein Magen knurrte in der Zwischenzeit so laut, dass die anderen Fahrgäste problemlos hätten denken können, dass der Zug wieder fährt. Fast zehn Stunden hatte ich schon nichts mehr gegessen und die Aussicht auf zwanzig weitere brachte mich langsam aber sicher zum Verzweifeln.

Als die Dämmerung einsetzte, bewegte sich der Zug zur Erleichterung aller wieder. Nachdem er im ersten Bahnhof auf der Strecke in einem kleinen Dorf irgendwo im Nirgendwo gehalten hatte, klopfte es plötzlich an meiner Tür. Ein junger, weißer Kerl steckte seinen Kopf in das Abteil und fragte mich, mit einem sehr starken Afrikaans-Akzent, ob hier noch Platz sei. Theoretisch war das der Fall, da die winzige Kabine mit einem Hochbett ausgestattet war und ein bisschen Unterhaltung auf den verbleibenden zwanzig Stunden könnte auch nicht schaden. So saß er dann neben mir, ein etwas bleicher, schlaksiger Typ im Bauarbeiter-Style, der sichtlich darum bemüht war, freundlich auszusehen. Ich tat ihm gleich und versuchte, ein Gespräch zu beginnen. „Wohin fährst du?“ „Worcester“ „Wie weit ist das?“ „Keine Ahnung“. Als das Gespräch ins Stocken geriet, wandte ich mich wieder meinem Buch zu und als ich einige Zeit später wieder aufschaute, war er verschwunden und würde auch nicht wieder auftauchen. Vielleicht war ich auch mittlerweile durch meinen Hunger und die Kälte schon so durch den Wind, dass ich mir diesen mysteriösen Besuch nur eingebildet hatte.

Irgendwie musste ich mich bei Laune halten, was immer schwieriger wurde da es inzwischen dunkel war und die abwechslungsreichen Landschaften vor meinem Fenster keine Ablenkung mehr boten. Nach einiger Zeit klopfte es wieder an meiner Tür. Die Bordmanagerin, die mich konsequent auf Afrikaans ansprach, stand vor der Tür. Inzwischen hatte ich es aufgegeben, sie darum zu bitten, Englisch mit mir zu sprechen und versuchte, mir anhand einzelner deutsch-ähnlicher Worte den Sinn zu erschließen. Sie war dabei, Bettzeug für die Nacht zu verteilen aber die Tatsache, für diese extra bezahlen zu müssen, gefiel mir ganz und gar nicht. Ich erklärte ihr meine Situation und sie hörte gespannt zu, um am Ende meiner Erzählung mit einem nicht allzu glaubwürdigen „Shame!“ zum nächsten Abteil zu gehen. „Dankie!“, rief ich durch die geschlossene Tür und freute mich auf eine Nacht ohne Bett.

Die Ankündigung der Schaffnerin, dass es nachts sehr kalt werden würde, bewahrheitete sich zu meiner Freude, denn inzwischen konnte ich meinen eigenen Atem sehen. So fror ich auf meiner Bank sitzend vor mich und das schwarze Loch in meinem Bauch machte die Sache nicht besser. Meine Konzentration ließ immer weiter nach und an Lesen war irgendwann nicht mehr zu denken. Die Hoffnung, einigermaßen die Nacht zu überstehen, beruhte auf meinem mp3-Spieler. Die Zufällige Wiedergabe schlug die Kaiser Chiefs vor. „Oh my god I can´t believe it, I´ve never been this far away from home“. Die sollten sich aufs Fußballspielen*** konzentrieren, dachte ich mir und hoffte auf den nächsten Titel. Nun sang mir Thees Uhlmann ins Ohr. „Hinter den Bergen, den Städten, den Flüssen und Strömen, den Fotos und dem letzten Geld. Mit deinen Narben, den Platten, deiner Hoffnung, diesem T-Shirt, am anderen Ende der Welt.“ Es sollte meine persönliche Hymne dieser Reise werden.

Wenn man nicht schlafen kann, keine Ablenkung und viel Zeit hat, fängt man an, über die verschiedensten Dinge nachzudenken. Wenn man dazu seit etwa 15 Stunden nichts gegessen hat und nur mit größter Mühe einen klaren Gedanken fassen kann, entwickelt sich das auch mal in die komischsten Richtungen. So saß ich da also, in einem Zug im tiefsten Südafrika und verbachte die Nacht damit, über mein Leben nachzudenken, alles infrage zu stellen und auf Erkenntnis zu warten.

Der nächste Morgen begann, wie die Nacht aufgehört hatte, nur dass das Spektakel auf der anderen Seite des Fensters nun wieder für etwas Ablenkung sorgte. Zum Hunger hatte sich inzwischen ein Gefühl der Schwäche gesellt was, noch verstärkt durch meine Schlaflosigkeit, eine grandiose Kombination darstellte. Während der Zug an einem weiteren Township vorbeifuhr, war ich mir sicher, in meinem bisherigen Leben bis zu diesem Zeitpunkt noch nie wirklich Hunger gehabt zu haben. Ich schleppte ich mich in den Speisewagen, um die Kellnerin ein weiteres Mal mit meiner Bitte nach Wasser zu nerven. Doch diesmal war ihre Reaktion eine andere. „Bist du der Kerl ohne Geld?“, fragte sie und ich nickte. Die Managerin musste von mir erzählt haben. Als ich mit meinem gewünschten Wasser in der Hand wieder in mein Abteil wollte, stoppte mich einer der Köche, der gerade selbst am Essen war. „Setz dich!“, befahl er mir und ich nahm an einem der Tische platz. Wenige Minuten später stand ein Teller mit einem Hähnchenschlägel und etwas Reis vor mir und manchmal muss man auch die tiefste Überzeugung für einen kurzen Moment vergessen können. Ich wusste nicht, wann ich wieder die Gelegenheit bekommen würde, etwas zu Essen, denn ich hatte zwar inzwischen eine Vermutung, weshalb ich kein Geld mehr hatte, aber Sicherheit darüber würde ich so schnell nicht haben. Jeder Bissen brachte spürbar etwas mehr Kraft und der Rückweg zu meinem Abteil fiel deutlich leichter.

Es war Mittagszeit, zwei Stunden vor geplanter Ankunft, als die Managerin Bescheid gab, dass wir inzwischen fünf Stunden Verspätung hätten. So hieß es weiter warten, nachdenken, lesen und versuchen, die atemberaubenden Landschaften festzuhalten. Vor den Augen die wunderschönen Winelands im Südwesten des Landes, in den Gedanken die Hoffnung, in Kapstadt wieder an Geld zu kommen. Noch eine Stunde bis Cape Town, sagte meine Uhr und ich schien einer der letzten Leute im Zug zu sein, was zu einer leicht gespenstischen Atmosphäre führte, denn es war mittlerweile wieder dunkel. Draußen zogen immer mehr Lichter vorbei und endlich sah ich den vertrauten Kapstadter Bahnhof.

Die Anspannung war groß, als ich mit meinem Rucksack auf dem Rücken durch die leeren Bahnhofshallen in Richtung Geldautomat lief. Ich erschrak, als mir jemand auf die Schulter tippte. Einen kurzen Moment brauchte ich, um das Gesicht zuzuordnen. Es war der Koch des Zuges der mir die Hand schüttelte und mir alles Gute wünschte, nachdem ich mich noch mal bei ihm bedankt hatte. Meine Hand zitterte etwas, als ich meine Kreditkarte in den Automaten schob, denn ich wusste nicht, wie es weitergehen sollte, würde es immer noch nicht funktionieren. Es ging nicht mehr „nur“ um etwas zu essen. Jetzt ging es auch um ein Dach über dem Kopf. Das erste Mal auf meiner Reise fühlte ich mich komplett verloren, als die Maschine zwar meine Karte, nicht jedoch einen einzigen Rand ausspuckte. Mit meinen Taschen durchs nächtliche Kapstadt zu irren war keine Möglichkeit und mit dem letzten bisschen Akku meines Handys rief ich im Backpackers an, um ein weiteres Mal meine Geschichte zu erzählen. „Wenn du jetzt kein Geld hast um den Taxifahrer zu bezahlen, wirst du morgen doch auch keines haben, um uns zu bezahlen“, war die logische Schlussfolgerung des dortigen Mitarbeiters. Es folgte ein langes Gespräch zwischen Mitarbeiter und Chef des Backpackers und auf mein Versprechen hin, am nächsten Tag alles bezahlen zu können, schickten sie mir ein Taxi. Dankbar dafür, die Nacht nicht im Bahnhof verbringen zu müssen, aber des Risikos bewusst, was ich durch mein Versprechen einging, stieg ich ein. Im Hostel angekommen, fiel ich ohne Umwege kraftlos und völlig übermüdet ins Bett, und hoffte, dass der nächste Tag ein besserer werden würde.

Die Sonne über Kapstadt war es, die mich am nächsten Morgen weckte und ich war überzeugt davon, dass dies ein gutes Zeichen war. Um die Schönheit der Stadt ein weiteres Mal zu bewundern, sollte ich hoffentlich noch Gelegenheit haben, denn bevor ich auch nur an irgendetwas anderes denken konnte, machte ich mich auf den alles entscheidenden Weg zur nächsten Bank. Und siehe da, ich konnte das unangenehme Gefühl, komplett auf andere angewiesen sein, endlich hinter mir lassen. Ich kam wieder an Geld, was sowohl eine mehr als große Erleichterung, als auch der entscheidende Hinweis auf die vermutete Lösung des Problems war. Wie sehr ich es vermisste hatte, entspannt zu sein.

Die Schulden zu begleichen sollte meine erste Tat sein. Kaum hatte ich das Gebäude verlassen, sprach mich jemand von der Seite an. Ein Kerl in meinem Alter, der mir vielleicht sogar etwas ähnlich sah, bat mich um ein paar Rand. Als ich zu ihm meinte, grundsätzlich niemandem auf der Straße Geld zu geben, begann er, mir seine Geschichte zu erzählen. Er sei aus Pretoria, auf seiner Reise nach Kapstadt sei ihm das Geld ausgegangen und er hätte keinen Schimmer, wie das passieren konnte. Falls der Herr (/die Dame/der Rosa Elefant) dort oben wirklich Prüfungen für uns bereit hält, ist dieser Moment mit Sicherheit eine gewesen. Ich drückte ihm ein paar Rand in die Hand und wünschte ihm nur das Beste. Ich wisse, wie sich das anfühlt, versicherte ich ihm, vielleicht sogar etwas zu gut.

Einen großen Teil des restlichen Tages verbrachte ich im ersten All-you-can-eat-Restaurant, das ich finden konnte und fühlte mich sehr gut dabei. Zwei ruhige, aber wunderschöne Tage verbachte ich noch in Kapstadt. Zwar war mir nicht danach, Geld für Dinge auszugeben, die nicht unmittelbar zur Erhaltung meiner Existenz beitrugen, aber ich machte das beste aus der verbleibenden Zeit in dieser bildschönen Stadt (über die noch ein eigener Artikel folgt). Am Abschlussabend besuchte ich noch ein Konzert der britischen Nachwuchsband „Coldplay“ in gemütlicher Atmosphäre. Die Stimmung war bestens, auch wenn die Jungs noch etwas an ihrer Bühnenpräsenz arbeiten müssen. Am morgen darauf musste ich die „Mother City“ **** leider schon wieder verlassen und machte mich mit dem günstigsten Busunternehmen, das ich finden konnte, auf den Rückweg nach P.E. Nun war ich in bester Verfassung, die Landschaften auf dem Weg zu bestaunen und ich genoss die Freiheit, wenn auch nicht die Beinfreiheit.

In meiner persönlichen Rangliste „Geschichten, die ich mal meinen Kindern erzählen werde“, steht diese fürs erste ganz oben. Ich bin mir sehr sicher, in keiner Woche meines bisherigen Lebens so viel gelernt zu haben, wie in dieser. Über mich selbst, die Menschen um mich herum und vor allem darüber, dass es immer anders kommt. Es wäre vermessen zu behaupten, ich wisse aufgrund dieser Woche, wie es sich anfühlt, arm und auf das Mitgefühl anderer angewiesen zu sein. Aber vielleicht werde ich diesem Gefühl nie mehr in meinem Leben so nah sein.

Ach ja, und fast hätte ich es vergessen: Ich habe gelernt, in Zukunft darauf zu achten, ob der Zahltag auf einen Sonntag fällt.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* traditioneller Getreidebrei aus Maismehl

** „this is africa“ – üblicher, selbstironischer Spruch, falls etwas nicht klappt, länger dauert als normal oder irgendetwas anderes auf typisch afrikanische Weise schief geht.

*** Der Name der Band „Kaiser Chiefs“ lehnt sich an den früheren Verein des Leeds United Spielers Lucas Radebe an, die „Kaizer Chiefs“ aus Soweto.

**** Da Kapstadt die erste Stadtgründung der südafrikanischen Kolonialzeit war, wird sie von den Südafrikanern gerne als „Mother City“ bezeichnet. Nicht zu verwechseln mit der deutschen Version der Mutterstadt

Part 1 des Shosholoza-Zweiteilers

Wer sich vornimmt, innerhalb weniger Tage unter anderem ein Land am anderen Ende der Welt mit dem Zug zu durchqueren und insgesamt über 3500 Kilometer hinter sich zu lassen, kann wohl nicht bestreiten, das Abenteuer etwas herausfordern zu wollen. Ich könnte durch die hinter mir liegende Ferienwoche auch tatsächlich vergessen, dass meine Hauptmotivation eigentlich darin bestand, in kurzer Zeit möglichst viel vom Land zu sehen. Doch wenn mir die letzten Tage eines gezeigt haben, dann, dass man Abenteuer nicht planen kann. Man erlebt sie einfach. Immer anders als gedacht.

Der grobe Plan sah folgendermaßen aus: Am Freitag nach der Schule nach Johannesburg fliegen, die Stadt anschauen, dort am Sonntagmorgen in den Zug nach Kapstadt steigen und dort wiederum noch ein paar Tage verweilen. Den Höhepunkt der Woche sollte dabei natürlich die Zugfahrt darstellen, auf die ich mich, inspiriert durch den Dokumentationsfilm Shosholoza-Express bereits seit Monaten gefreut hatte. Ich flog also erst mal in den Nordosten, um anschließend in den Südwesten fahren zu können. Wenn das nicht logisch klingt, weiß ich auch nicht.

Zuallererst sollte ich jedoch ein knappes Wochenende Zeit haben, zumindest einen kleinen Eindruck von der größten Stadt Südafrikas zu bekommen. Untergebracht war ich in einer ehemaligen Mafia Villa, die zum Hostel umgestaltet wurde, nachdem sich der Godfather länger nicht mehr hatte blicken lassen. Von dort aus machte ich mich am nächsten Tag daran, Johannesburg im Schnelldurchlauf kennen zu lernen. Der Nebensaison sei Dank, konnte ich dabei sogar auf einen persönlichen Tourguide zählen, mit dem ich, ohne dass (andere) Touris ihren Senf dazu gaben, am Morgen kurz den Tag planen konnte, bevor es losging. So brachen wir zu zweit mit seinem Wagen auf in Richtung Stadtzentrum und Guide Cris begann zu erzählen. Vom Wirtschaftszentrum Südafrikas, seiner Geschichte als Goldgräberstadt und den Problemen, mit welchen die Stadt zu kämpfen hat. Als wir das Zentrum dann erreichten, wurden mir dann auch schnell einige Auswirkungen der größten Probleme deutlich. Auf den Straßen zwischen den vielen Hochhäusern und Wolkenkratzern, auf denen man eigentlich geschäftiges Treiben erwarten würde, war es erstaunlich ruhig und selbst wenn ich danach suchte, entdeckte ich kaum ein geöffnetes Geschäft, was aber nicht etwa daran lag, dass gerade Mittagspause war. Cris erzählte mir, wie nach 1990 mit dem Ende der Apartheid Tausende, meist arme, schwarze Einwanderer in die Innenstadt Johannesburgs zogen. Viele von ihnen kamen aus den umliegenden Townships, da es ihnen während der Zeit der Apartheid untersagt war, im Zentrum der Stadt zu wohnen. Doch, anstatt dort das bessere Leben zu finden, hatten und haben die meisten mit der hohen Arbeitslosigkeit zu kämpfen und ließen sich in den leer stehenden Bürogebäuden und Lagerhallen der Unternehmen nieder, die inzwischen vor der hohen Kriminalitätsrate in die nördlichen Vororte der Stadt gezogen waren. Jo´burgs Kriminalitätsproblem soll sogar zwischenzeitlich so hoch gewesen sein, dass die Zahl der Morde die Anzahl der Verkehrstoten übertraf. Aber auch wenn die Sicherheitslage der Stadt durch drastische Maßnahmen deutlich entschärft werden konnte, hält sich Johannesburgs Ruf als gefährlichste Stadt der Welt. Der erste Halt auf unserer Tour sollte das Carlton Centre sein, das als höchstes Gebäude Afrikas eine grandiose Übersicht über Johannesburg und Umgebung bietet, sofern das bei der scheinbar endlosen Fläche überhaupt möglich ist.

Soweto sollte das nächste Ziel meiner persönlichen Rundfahrt sein und die halbstündige Fahrt dorthin nutzte Cris, um mich mit allerhand Infos und Geschichten über den nächsten Halt zu versorgen. Der Name Soweto ist nicht etwa ein afrikanischer Begriff, sondern schlichtweg die Kurzform von „South Western Townships“, was die über 30 Townships im Südwesten Jo´burgs beschreibt. Nachdem diese 1963 zusammen geschlossen wurden, entwickelte sich Soweto zu einer eigenen Großstadt und obwohl es seit ein paar Jahren offiziell zu Johannesburg gehört, muss man es weiterhin als solche betrachten. Geht man von den geschätzt 3,5 Millionen Menschen aus, die dort leben, kann man Soweto sogar als die bevölkerungsreichste Stadt im Südlichen Afrika bezeichnen. Cris erzählte mir, dass nahezu jeder Einwohner mindestens zwei der elf offiziellen Landessprachen Südafrikas beherrsche und nahezu jeder Englisch spricht, weshalb es für mich keine Schwierigkeit sein sollte, mich mit dem ein oder anderen zu unterhalten. Dazu bekam ich nun auch Gelegenheit, denn wir hielten an einer ruhigen Straße und ein Freund von Cris bot an, mich in seiner Nachbarschaft etwas herumzuführen. So spazierten wir zu zweit durch enge Straßen inmitten der bunt zusammengewürfelten Wellblechhütten und unterhielten uns über das Leben in Soweto. Als uns eine ältere Dame sah, die gerade vor ihrer Hütte Laub zusammenkehrte, lud sie mich spontan dazu ein, mir ihr Zuhause zu zeigen. Kurze Zeit später standen wir in ihrer Hütte und sie erzählte mir von ihrem verstorbenen Mann und den fünf Kindern, die mit ihr zusammen auf engsten Raum wohnen. Als ich sie fragte, wo diese gerade sind, antwortete sie nur „Irgendwo spielen“. Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort. „Die sind spätestens wieder hier, wenn sie Hunger haben“, und ergänzte noch „So ist das doch bestimmt auf der ganzen Welt“. Ich nickte und wir fingen beide an zu lachen. Ob sie glücklich sei mit ihrem Leben in Soweto, wollte ich noch wissen, bevor ich mich verabschiedete. Ja, das sei sie. Sicherlich gebe es immer Höhen und Tiefen aber ihre Kinder könnten zur Schule gehen und der starken Gemeinschaft des Townships helfe man sich selbstverständlich gegenseitig, sodass niemand Not leiden müsse. Eine Antwort, die ich so oder so ähnlich während meiner Zeit in Soweto immer wieder bekam. Keiner würde das starke Gemeinschaftsgefühl missen wollen und selbst wenn man es sich eines schönen Tages leisten könne, woanders zu leben, ihrer Heimat Soweto wollen sie alle treu bleiben. Dass dies nicht einfach so daher gesagt war, zeigte mir Cris später. Wir hielten kurz in einem Viertel von schönen Einfamilienhäusern mit Vorgärten, das für Außenstehende wie mich so überhaupt nicht zu den Wellblechhütten auf der anderen Straßenseite passte. Hier würden viele Einwohner Sowetos leben, die es im Laufe der Zeit trotz ihres Schicksals zu einem gewissen Wohlstand geschafft haben. Für sie sei es eine Selbstverständlichkeit, weiterhin in ihrer alten Community zu leben und ihren Wurzeln treu zu bleiben, ganz egal ob man es inzwischen zum Fußballprofi der Kaizer Chiefs** oder Filmstar gebracht hätte. Ob es nicht etwas provokant gegenüber der Ärmsten der Armen Sowetos wäre, seine Villa ein paar Meter von den Elendsvierteln entfernt zu bauen, wollte ich daraufhin wissen. „Ganz und gar nicht“, erwiderte Cris. „Vielmehr ist es eine große Motivation für die Menschen auf der anderen Straßenseite, sich das eigene Glück hart zu erarbeiten.“

Weiter ging es nach Orlando, was zu einem der bekanntesten Teile Sowetos wurde, da Mandela dort lebte, während er als junger Anwalt in Johannesburg arbeitete. Sein ehemaliges Haus war der erste Teil der Museums-Tour, die meinen restlichen Tag einnehmen sollte. Und obwohl ich in meiner bisherigen Zeit in Südafrika viel über Mandelas Leben erfahren habe und seine herausragende Autobiographie „Long Walk to Freedom“ mittlerweile zum zweiten Mal lese, kann ich mich noch immer für Geschichten über das Leben dieses besonderen Menschen begeistern. Vorbei am Haus Desmond Tutus, der ein paar Meter weiter wohnt, gerade aber nicht zu Hause war, ging es weiter in Orlando. Nächster Halt war das Hector-Pietersen-Museum, das sich mit dem Aufstand in Soweto im Jahre 1976 beschäftigt. Benannt ist dieses nach einem zwölfjährigen Schüler, der während der anfangs friedlichen Demonstrationen gegen die Einführung von Afrikaans, die Sprache der weißen Minderheit, als Unterrichtssprache an südafrikanischen Schulen von einem Polizisten erschossen wurde. Ein Foto des sterbenden Jungen sorgte damals weltweit für Aufsehen und Hector Pietersen wurde zur Symbolfigur des Aufstandes der schwarzen Bevölkerung gegen das Apartheidregime.

Als ich vor dem Museum auf Cris wartete, wurde ich zum Ziel der vielen schwarzen Straßenverkäufer, wobei mir besonders einer von ihnen wohl noch länger im Gedächtnis bleiben wird. Als er beim Versuch, mich in ein Gespräch zu verwickeln erfuhr, dass ich aus Deutschland komme, fragte er mich direkt „Aus Stuttgart oder einer anderen Stadt?“. Nachdem ich dann schwer verwundert über diese Frage meinte, tatsächlich aus Stuttgart zu kommen, freute er sich unglaublich und fing an, von seinem deutschen Lieblingsverein, dem VfB, zu schwärmen. Vergeblich suchte ich während der gesamten Weiterfahrt nach Hinweisen an mir, die auf meine Heimatstadt schließen lassen, wodurch dieser Moment ein mehr als lustiger Zufall genannt werden darf.

Zurück in Johannesburg selbst, war es Zeit für die letzte Station der Tour. Im herausragenden Apartheid-Museum verbrachte ich über drei Stunden, wobei ich gut und gerne doppelt so viel Zeit hätte brauchen können, um mit den vielen Infos fertig zu werden. Auch wenn mein Kopf schließlich zu platzen drohte, stellte das Museum den perfekten Abschluss der intensiven Tour dar. Nachdem mich Cris am frühen Abend schließlich wieder am Backpackers abgesetzt hatte, ließ ich nach einer kurzen Pause den Tag bei einem Abendessen in Chinatown*** Revue passieren.

Hätte ich zu diesem Zeitpunkt gewusst, welches Abenteuer die nächsten Tage mit sich bringen sollten, hätte ich dieses Abendessen mit großer Sicherheit noch mehr genossen, als ohnehin schon. Doch die Ereignisse, die mit Beginn des nächsten Tages einsetzten, haben nicht nur eine eigene Überschrift verdient…

Fortsetzung folgt!

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Eddy Grants Hit „Gimme hope Jo´anna“ ist die Anti-Apartheid-Hymne der 80er Jahre und Jo´anna ist nicht etwa der Name eines Mädchens, sondern steht vielmehr für Johannesburg und die südafrikanische Regierung.

* Johannesburg, deine Namen: Während die schwarze Bevölkerung liebevoll von „Jozie“ spricht, sagen die Weißen lieber „Jo´burg“. Der offzielle Name auf Zulu ist „eGoli“ (=Ort des Goldes), auf Xhosa heißt die Stadt iRhawutini.

** In Soweto gibt es drei Fußballvereine, die der ersten Liga angehören: Kaizer Chiefs, Orlando Pirates und Moroka Swallows. Als schwarzer Südafrikaner unterstützt man in der Regel entweder die „Pirates“ oder die „Chiefs“

*** Darf sich eine Stadt eigentlich erst Großstadt nennen, sobald sie ein Chinatown beheimatet?

Dass ich schon frueh morgens das ein oder andere hupende Auto von meinem Zimmer aus wahrnehme, ist nun wirklich keine Seltenheit. Als ich vor wenigen Wochen jedoch noch im Halbschlaf neben den, um Fahrgäste werbenden, Taxifahrern auch ununterbrochen freudig schreiende Kinder und Frauen wahrnahm wusste ich, dass ich es mit einem besonderen Tag zu tun hatte. Schließlich an der Strasse stehend wurde mir schnell klar, was es mit dem bunten Treiben vor meiner Haustüre auf sich hatte.

Südafrika-Fahnen an jedem vorbeifahrenden Auto gepaart mit “Springboks!” oder “Go Bokke!” – Rufen erinnerten mich daran, dass heute ein Länderspiel auf dem Programm stand. Nein, das wäre leicht untertrieben, es muss DAS Länderspiel heißen. Und wer jetzt spontan an Fußball denkt, geht sich bitte eingraben, weiß doch nach der WM jeder Freund oder entfernte Bekannte des Runden Leders, dass die Nationalelf “Bafana Bafana” gerufen wird. Die Freude ging an diesem Tag vielmehr von den Freunden des elliptischen Leders aus und richtete sich an die Nationalfuenfzehn. So pilgerten bereits ab dem frühen Morgen die grün-goldenen Massen gen Stadion, um sich dort am Abend das seit Monaten ausverkaufte Testspiel gegen Neuseeland anzuschauen. Doch diese Begegnung war aus verschiedenen Gründen von weit größerer Bedeutung, als es das Wort “Testspiel” vermuten lässt. Zum einen ist es für P.E. keine Selbstverständlichkeit, Länderspiele dieser Größenordnung beherbergen zu dürfen, werden für solche doch in der Regel Johannesburg oder Kapstadt bevorzugt. Zum anderen gibt es in der Rugbywelt wohl keine interessantere Begegnung als Südafrika gegen Neuseeland. Der Klassiker Springboks vs. All Blacks ist sowohl sportlich* als auch vor dem geschichtlichen Hintergrund das Duell schlechthin und die Tatsache, dass es das letzte Spiel vor der Weltmeisterschaft war, die wiederum in Neuseeland stattfindet, machte die Sache nicht weniger spannend. Grund genug also, mal einen Blick auf die interessante Geschichte des Rugby in Südafrika zu werfen.

Der Legende nach ist der englische Schüler William Webb Ellis für die Entstehung des Sports verantwortlich. So soll er während eines Fußballspiels in der Stadt Rugby, frustriert über dessen Verlauf, den Ball in die Hände genommen haben, losgestürmt sein um ihn schließlich ins gegnerische Tor zu legen. Wie es Legenden so an sich haben, lässt sich die Geschichte zwar nicht eindeutig bestätigen, jedoch wurde einige Jahre später beim Versuch, die Fußballregeln zu vereinheitlichen neben der F.A. (Football Association) aus Meinungsverschiedenheiten auch etwas später die “Rugby Football Union” gegründet. Selbst einige heutige Vereine der deutschen Fußball-Bundesliga wurden Ende des 19. Jahrhunderts als Rugby-Clubs gegründet, jedoch erfreute sich nach und nach der Fußball größerer Beliebtheit und dessen Siegeszug stellte den Rugby in Deutschland schließlich in den Schatten. Ganz anders entwickelte sich die Geschichte in Südafrika. Eine Frühform des Rugby wurde bereits 1861 von einem Lehrer nach Kapstadt gebracht, von wo aus sie sich weiterentwickelte und im ganzen Land ausbreitete. Doch der Sport war nicht nur bei den britischen Kolonisten populär und bald nahmen ihn auch die niederländisch-stämmigen Buren in ihre Kultur auf. Während des zweiten Burenkriegs sollen sogar die Kriegshandlungen für einige Zeit unterbrochen worden sein, damit Briten und Buren, welche sich in diesem Krieg eigentlich feindselig gegenüber standen, ein Rugbyspiel gegeneinander austragen konnten. Dass viele Buren nach dem Krieg schließlich in britische Gefangenschaft gerieten und auch in den Gefängnissen Spiele gegen Briten stattfanden, trug dazu bei, dass sich Rugby unter der weißen Bevölkerung Südafrikas schließlich zur populärsten Sportart entwickelte.

Wie auch auf viele andere Teile des Lebens in Südafrika, wirft die Zeit der Apartheid einen großen Schatten auf die Geschichte des Rugby. Bereits vor deren Einführung 1948 hielten immer wieder verschiedene Länder die Spieler in ihren Reihen mit “nicht weißem” Hintergrund von Spielen gegen Südafrika fern. Durch die konsequente Rassentrennung kamen die Springboks in den Folgejahren schließlich kaum zu Spielpraxis, da sie international nahezu komplett isoliert waren. Als die Neuseeländer trotz alledem 1976 einreisten, um ein Spiel gegen die Südafrikaner auszutragen, schlug das so große Wellen, dass im selben Jahr 16 afrikanische Länder die Olympischen Spiele in Montreal boykottierten da deren Forderung, Neuseeland in Folge der Ereignisse auszuschließen, vom IOC abgelehnt wurde. Im Jahr darauf wurde mit der sogenannten “Gleneagles-Vereinbarung”, die von allen Commonwealth-Staaten unterzeichnet wurde, jeglicher sportliche Kontakt zu Südafrika untersagt. Dadurch sollte die internationale Kampagne gegen die Apartheid zusätzlich unterstützt werden, woran, neben den Auswahlmannschaften, auch die Einzelsportler des Landes zu leiden hatten. Doch damit nicht genug. Vier Jahre später verbannte auch das ”International Rugby Board” den südafrikanischen Verband offiziell von jeglichem Spielbetrieb bis zum Ende der Apartheid. Durch all diese Ereignisse wandten sich viele Fans der Springboks von der eigenen Mannschaft ab und unterstützten in diesen schwierigen Jahren stattdessen die All-Blacks.

Mit dem Ende der Apartheid 1992 und der Wiederaufnahme der Boks in den Spielbetrieb kehrte die Unterstützung langsam wieder zurück um pünktlich 1995 WM- reif zu sein. Dass diese Weltmeisterschaft sogar in Südafrika ausgetragen wurde, hatte man zu recht als eine große Chance für das Land gesehen, das sich zu diesem Zeitpunkt mitten in einer der richtungsweisendsten Phasen seiner Geschichte befand. „One Team, One Nation“ lautete der Slogan, der die Hoffnung von Millionen von Menschen, allen voran eines Mannes, in vier Worten ausdrückte. Und als wäre die Geschichte des Landes auf Wiedergutmachung für ihre dunklen letzten Jahrzehnte gesinnt gewesen, überraschten die Springboks die Rugby-Welt und entschieden die Weltmeisterschaft im Finale gegen Neuseeland tatsächlich für sich. Auch wenn es mehr als abwegig erschien, die Schmerzen von über 40 Jahren Apartheid durch einen Sport lindern zu wollen, lieferte diese Weltmeisterschaft einen der symbolträchtigsten Momente der Sportgeschichte. Das Springbok-Trikot wurde stets als Symbol der weißen Bevölkerung des Landes gesehen, doch ein einzelner schwarzer Mann, welcher 26 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbrachte, änderte dies mit einer einzigen Geste. Als Nelson Mandela den Siegern den Pokal überreichte, trug er sichtlich stolz das grün-goldene Trikot, dessen Rücken die Nummer des weißen Mannschaftskapitäns zierte.*

Die, morgens vor meiner Haustüre gesichteten, Springbok-Fans konnten sich übrigens glücklich wieder auf den Weg nach Hause machen, nachdem der Haka** der All-Blacks an diesem Tag wohl nicht Furcht einflößend genug war und Südafrika einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte. Auch in die, inzwischen laufende, WM sind die Boks problemlos gestartet, weshalb Träumereien von der Titelverteidigung durch einen Final-Sieg gegen Neuseeland durchaus gestattet sind. Aber spätestens am 23. Oktober wird sich zeigen, was der Rugby diesmal mit Südafrika vor hat.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Wer tatsächlich bis hierhin gelesen hat, dem soll der Film „Invictus“ empfohlen sein, welcher letztes Jahr im Kino zu sehen war und die Zeit von Mandelas Amtsantritt bis hin zum Titelgewinn mit Matt Damon als Mannschaftskapitän und dem herausragenden Morgan Freeman als Mandela großartig darstellt. ( „Invictus – Trailer“)

** Der Haka ist ein Kriegstanz der Maori, der traditionell vor jedem Spiel von der Neuseeländischen Nationalmannschaft zum Besten gegeben wird. Ursprünglich sollte dieser dem Gegenüber die eigene Stärke verdeutlichen und noch vor dem Kampf zum Aufgeben bringen um ein friedliches Ende herbeizuführen. Ich mache das inzwischen jeden Morgen nach dem Aufstehen um mich auf meine Schüler vorzubereiten (Haka vs. Japan)

Die Rugby-WM in Neuseeland läuft noch bis zum 23. Oktober und kann von Deutschland aus über Sport1 verfolgt werden. Reinschauen lohnt sich! Wer sich vorher noch in Sachen Regeln fit machen will, dem sei dieser kleine Crash-Kurs empfohlen: Rugby Rules for Beginners

Mein Kissen im Backpackers war fast noch warm, als ich das zweite Mal innerhalb weniger Tage dort aufkreuzte. Den Rucksack abgeladen, konnte ich mich nun endlich daran machen Durban zu erkunden. Da ich die Stadt und ihre Leute an dem mir verbleibenden Tag von möglichst vielen Seiten kennenlernen wollte, entschloss ich mich unter anderem dazu, viele verschiedene Verkehrsmittel auf meinen Wegen zu nutzen. So lernte ich bereits auf dem Weg zum Backpackers erstmals eine Taxifahrerin kennen, welche mir auch gleich einiges über die Stadt erzählen und mir Tipps für die Gestaltung meines Tages geben konnte was gut passte, da ich Reiseführer sowieso für gänzlich überbewertet halte.

Mein erster Weg führte mich zu einem der schönsten weißen Elefanten des Landes. Dass ich nicht in den Zoo fahren musste, um diesen zu bewundern, liegt ausnahmsweise nicht an der Artenvielfalt des Landes, sondern viel mehr an der Bedeutung der Bezeichnung „White Elefant“ *, die für große und ungenutzte Sportstätten gebraucht wird. Mit diesem Schicksal steht das Moses-Mabhida-Stadium nicht alleine da. Die meisten, zu WM 2010 errichteten und umgebauten, Stadien Südafrikas sind bei weitem nicht ausgelastet und die wenigen Veranstaltungen können die immensen Haltungskosten nicht decken. Da die Mehrzahl der großen Rugby- und Fußballvereine des Landes in eigenen, ausreichenden Stadien ihre Spiele austragen und sie die enormen Mietkosten gar nicht erst tragen könnten, verzichtetetn die meisten auf einen Umzug nach der WM. In Durban etwa steht das über 50.000 Mann fassende Stadion der Sharks, einem der bekanntesten Rugbyteams Südafrikas sogar nur etwa 200 Meter entfernt vom neu errichteten Stadion. Auch die angedachte Bewerbung für Olympia 2020 wurde mittlerweile aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt. So stehen die zehn wunderschönen weißen Elefanten im ganzen Land verteilt und fressen Unmengen von Geld, das an vielen anderen Stellen bitter benötigt wird. Alles in allem aber ein Problem, das alles andere als überraschend kam. Durban versucht diesem durch bestmögliche Vermarktung etwas entgegenzuwirken und man versucht, das Stadion selbst zum Wahrzeichen und Anziehungspunkt zu machen. So kann man neben den üblichen Rundgängen den 104 Meter langen Bogen über dem Stadion mit einer Seilbahn hochfahren, mit Begleitung hochklettern oder gar eine Art Bungee-Sprung von diesem Machen.

Um meine nächste Station zu erreichen, testete ich das Busnetz der Stadt, das seit der WM nahezu alle wichtigen Orte in Durban verbindet. Da kaum eine Stadt in Südafrika ein Liniennetz wie dieses mit Bussen im Minutentakt besitzt, müssen sich die Minibus und Taxi erfahrenen Leute erst langsam daran gewöhnen, wie mir einige Fahrgäste erzählten, aber mittlerweile werde es immer besser angenommen. Durch die breiten und belebten Straßen Durbans fahrend, zwischen Hochhäusern und Straßenverkäufern, überkam mich nochmal ein ganz anderes Großstadtgefühl als ich es bisher kannte, immer wieder versüßt durch die kurzen Gespräche mit den verscheidensten Menschen um micht herum, deren Kontakfreudigkeit und Offenheit mich von Anfang an begeisterte.

Der nächste Halt war Howard Carpendales Geburtshaus der Victorian Street Market, ein Markt in einem viktorianischen Gebäude, auf welchem hauptsächlich indische Verkäufer um die Gunst der Touristen buhlen. Allgemein prägen Menschen mit indischer Abstammung das Stadtbild. Das kommt daher, dass Durban durch seinen Kolonialstatus zum wichtigen Handelsplatz aufstieg und die Briten Mitte des 19. Jahrhunderts tausende indische Landarbeiter in die Region brachten, deren Nachkommen heute einen beträchtlichen Teil der Bevölkerung ausmachen**. Durban soll sogar die größte indische Stadt außerhalb Indiens sein und somit das, was Berlin für die Türkei ist (oder so ähnlich). Mit dem Duft der vielen Gewürze in meiner Nase gepaart mit dem Bild der unüberschaubar vielen afrikanischen Schnitzereien und Kuriositäten vor meinen Augen musste ich bereits nach wenigen Minuten mein Vorhaben, nichts zu kaufen, über den Haufen werfen. Am meisten punktete ein indischer Verkäufer bei mir, der nach einigen Minuten anfing, in nahezu akzentrfreiem Deutsch mit mir zu Handeln und mir nach dem überraschenden Moment erklärte, sein Wissen ausschließlich von den Touristen zu beziehen, die ihn seit Jahrzehnten bei seiner Arbeit umgeben und Deutsch nur eine der Sprachen sei, auf denen er mittlerweile zumindest feilschen könne. Nachdem ich mich nach einigen Stunden dazu zwingen musste, meinen Tag woanders fortzusetzen um nicht endgültig pleite zu gehen, machte ich mich mit gefüllten Taschen auf zum Backpackers um meine Sachen dort abzuladen und meine letzte Station in Angriff zu nehmen. Das durbansche Auqarium direkt neben dem Strand, seines Zeichens das größte in der südlichen Hemisphäre, hielt auch, was es versprach ***.

Den Sonnenuntergang genoss ich zusammen mit dem Blick auf die Skyline der Stadt, während ich das Erlebte Revue passieren ließ.

Und ich musste feststellen, dass trotz der aufregenden und schönen Stadt selbst etwas anderes den größten Eindruck auf mich hinterlassen hatte: Die unglaublich angenehme Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Durbanesen, die mich durch den ganzen Tag begleitete. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, mit wie vielen Menschen ich mich auf der Straße, im Bus oder Taxi unterhalten habe, wer mir im Vorbeilaufen einen schönen Tag gewünscht oder mich einfach nur angelächelt hat, während man gemeinsam darauf wartete, dass die Ampel grün wird. Und obwohl Port Elizabeth als die „friendly city“ bekannt ist, machte Durban in dieser Hinsicht nochmal einen ganz anderen Eindruck auf mich und verstärkt die Frage, warum einem eine solche Freundlichkeit als Deutscher sofort auffällt oder teilweise sogar verwundert. Bestimmt spielt das Wetter dabei keine kleine Rolle und das subtropische Klima Durbans würde diese These auch unterstützen, aber als einzige Erklärung für die deutsche Miesepetrigkeit kann ich das nicht stehen lassen.

Aber was auch immer es ist, wir sollten uns mal darüber unterhalten, Deutschland.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

* Ursprünglich wurden diese einmal von asiatischen Königen zum Zeichen ihrer gerechten und friedlichen Herrschaft gehalten – natürlich ungeachtet der immensen Kosten ihrer Haltung, die das Volk tragen musste. Und so hat die Bezeichnung die meisten Monarchien bis in die Neuzeit überlebt, als Beschreibung für ausgediente, aus Imagegründen errichtete Sportarenen.

** Selbst Mahatma Gandhi arbeitete während seines Aufenthalts in Südafrika von 1893 bis 1915 als Anwalt in Durban. Aus dieser Zeit ist unter anderem die Anekdote bekannt, wie Gandhi einmal zwischen Pietermaritzburg und Durban aus dem fahrenden Zug geworfen wurde, nachdem sich ein weißer Fahrgast beschwert hatte, dass „so einer“ in der ersten Klasse sitzen dürfe und Gandhi sich weigerte sich woanders hinzusetzen, war er doch im Besitz einer passenden Fahrkarte.

*** Die wichtigste Information, die ich aus dem Aquarium mitnahm: Im letzten Jahr kamen 791 Menschen durch defekte Toaster ums Leben. – 4 wurden von Haien getötet.

… Wieder was gelernt!

Auf der Hitliste der ungünstigsten Zeitpunkte krank zu werden, ist der erste Ferientag mit Sicherheit in den Top 10 vertreten. Dennoch vollbrachte ich dieses Kunststück zu Beginn meiner drei freien Wochen, auch wenn es nur eine stärkere Erkältung war, die etwas auf die Stimmung drückte. Wer an dieser Stelle glaubt, die Wörter Afrika und Erkältung passen in etwa so gut zusammen wie Deutschland und Sommer sei eines Besseren belehrt. Während es in den Wintermonaten hier tagsüber meist mindestens frühlingshaft warm ist, fallen die Temperaturen, sobald die Sonne weg ist, auch gerne mal unter die 10-Grad-Marke. Wer als verwöhnter Europäer an Heizungen gewöhnt ist, erfährt hier also sehr schnell, was es mit der Bezeichnung „gefühlte Temperatur“ auf sich hat.

Wie passend es doch war, dass ein Freund von mir kurz vor den Ferien für die gemeinsam geplante Reise absagen musste und es mir der, für diese Jahreszeit ungewöhnliche, Dauerregen nicht allzu schwer machte, einfach im Bett liegen zu bleiben. Nachdem ich mir einen Überblick über die Südafrikanische Kinderserien-Landschaft* verschaffen und mich zu alter Stärke zurückgammeln konnte, wurde es nach anderthalb verkorksten Wochen höchste Zeit, den Rucksack auf den Rücken zu schwingen und in den Bus zu steigen.

Die Möglichkeit, einen alten Schulfreund zu treffen und die Aussicht auf besseres Wetter zogen mich schließlich in Richtung Durban. Da mir mit der sogenannten Wildcoast und der Transkei Teile der Strecke dorthin bereits durch meinen ersten Trip („Auf Achse“) bekannt waren und die Zeit durch meine unvorhersehbare Ruhepause etwas drängte, entschloss ich mich, bis Durban durchzufahren. Und obwohl über 14 Stunden Busfahrt in etwa so spaßig klingen wie eine Morddrohung, genoss ich gerade diese. So bekam ich auch diesmal vor lauter atemberaubend abwechslungsreichen Landschaften in der dafür verhältnismäßig kurzen Zeit meinen Mund kaum zu und auch das vermeintlich bekannte Panorama der Transkei zeigte sich durch die trockene Jahreszeit nicht mehr von seiner grünen, aber durch das nun vorherrschende goldgelb dennoch schönen Seite.

Doch nicht nur der Blick aus dem Fenster machte die Fahrt ein weiteres Mal zum interessanten Erlebnis. Da das Bus-Unternehmen alle günstigen Hostels des Landes verbindet, erfreut es sich vor allem bei jungen Rucksack-Touris reger Beliebtheit. So lernt man vom Weltreisenden bis zum Einheimischen stets interessante Leute kennen, bis die Gespräche mit diesen durch Aus- oder Umsteigen beendet werden, was manchmal mehr und manchmal weniger stört, jedoch stets zu neuen lustigen Kombinationen in den zwanzig Mann fassenden Bussen führt. Zu den Highlights der Hinfahrt gehörten dabei der nach jeder Pause vermisst gemeldete, 40-jährige, japanische Surfer und zwei schottische Studenten, mit welchen ich ein stundenlanges und angenehmes Gespräch über Gott und die Welt führte, bis schließlich, beim Thema Fußball angekommen, eine entscheidende Frage der beiden über die Fortsetzung der Unterhaltung entscheiden sollte. „Celtic oder Rangers?“ „Celtic.“ Ein erleichtertes Lachen der beiden, High-Five und es durfte weiter geredet werden. Und das wurde es dann auch, bis schließlich, am finalen Hostel angekommen, auch die letzten Verbliebenen aus den Bus geschmissen wurden. Was für ein Glück, direkt bis vor die Haustüre gefahren zu werden wenn es wie aus Kübeln regnet. Moooment. Regen hatte ich nicht bestellt. Und Schon gar nicht in Strömen und hier in Durban, der Stadt in der man doch das ganze Jahr kurze Hosen tragen könne. Als mir dann auch noch der Busfahrer versicherte, dass er solchen Regen um diese Zeit noch nie erlebt hätte war ich mir fast sicher, die Verantwortung dafür zu tragen. “Why does it always rain on me?”, Titel 1 des Ferien-Mixtapes. Aber genug gemeckert, auch wenn ich das darf. Ich habe ja schließlich einen kulturellen Auftrag zu erledigen und Sich-übers-Wetter-aufregen ist bekanntlich deutscher Volkssport Nummer eins. Der nächste Tag machte dann zum Glück auch eher den Eindruck, dass der Regen der Nacht das finale Zeichen dafür gewesen sei, nach 14 Stunden Fahrt endgültig verrückt geworden zu sein. Doch anstatt bei Sonnenschein die Stadt zu erkunden, machte ich mich auf den Weg zum Durbanschen Minibusbahnhof, um von dort aus weiterzufahren in das Dorf, in dem Tilman, ein guter Freund aus der Heimat, für einige Monate in einem Waisenhaus arbeitet. Für Durban selbst sollte später noch Zeit sein. Einen kleinen Vorgeschmack bekam ich jedoch schon auf der Suche nach dem Taxirank** der Stadt, der erst mal gefunden werden musste im bunten Treiben der zweitgrößten Stadt Südafrikas.

Doch nicht nur der Blick aus dem Fenster machte die Fahrt ein weiteres Mal zum interessanten Erlebnis. Da das Bus-Unternehmen alle günstigen Hostels des Landes verbindet, erfreut es sich vor allem bei jungen Rucksack-Touris reger Beliebtheit. So lernt man vom Weltreisenden bis zum Einheimischen stets interessante Leute kennen, bis die Gespräche mit diesen durch Aus- oder Umsteigen beendet werden, was manchmal mehr und manchmal weniger stört, jedoch stets zu neuen lustigen Kombinationen in den zwanzig Mann fassenden Bussen führt. Zu den Highlights der Hinfahrt gehörten dabei der nach jeder Pause vermisst gemeldete, 40-jährige, japanische Surfer und zwei schottische Studenten, mit welchen ich ein stundenlanges und angenehmes Gespräch über Gott und die Welt führte, bis schließlich, beim Thema Fußball angekommen, eine entscheidende Frage der beiden über die Fortsetzung der Unterhaltung entscheiden sollte. „Celtic oder Rangers?“ „Celtic.“ Ein erleichtertes Lachen der beiden, High-Five und es durfte weiter geredet werden. Und das wurde es dann auch, bis schließlich, am finalen Hostel angekommen, auch die letzten Verbliebenen aus den Bus geschmissen wurden. Was für ein Glück, direkt bis vor die Haustüre gefahren zu werden wenn es wie aus Kübeln regnet. Moooment. Regen hatte ich nicht bestellt. Und Schon gar nicht in Strömen und hier in Durban, der Stadt in der man doch das ganze Jahr kurze Hosen tragen könne. Als mir dann auch noch der Busfahrer versicherte, dass er solchen Regen um diese Zeit noch nie erlebt hätte war ich mir fast sicher, die Verantwortung dafür zu tragen. “Why does it always rain on me?”, Titel 1 des Ferien-Mixtapes. Aber genug gemeckert, auch wenn ich das darf. Ich habe ja schließlich einen kulturellen Auftrag zu erledigen und Sich-übers-Wetter-aufregen ist bekanntlich deutscher Volkssport Nummer eins. Der nächste Tag machte dann zum Glück auch eher den Eindruck, dass der Regen der Nacht das finale Zeichen dafür gewesen sei, nach 14 Stunden Fahrt endgültig verrückt geworden zu sein. Doch anstatt bei Sonnenschein die Stadt zu erkunden, machte ich mich auf den Weg zum Durbanschen Minibusbahnhof, um von dort aus weiterzufahren in das Dorf, in dem Tilman, ein guter Freund aus der Heimat, für einige Monate in einem Waisenhaus arbeitet. Für Durban selbst sollte später noch Zeit sein. Einen kleinen Vorgeschmack bekam ich jedoch schon auf der Suche nach dem Taxirank** der Stadt, der erst mal gefunden werden musste im bunten Treiben der zweitgrößten Stadt Südafrikas.

Drei Infos hatte Tilman mir gegeben: Wo ich einsteigen, umsteigen, und aussteigen müsse auf dem abenteuerlichen Weg zu ihm. Nach sechs Monaten Übung war ich bereit, mein geliebtes Fortbewegungsmittel nicht mehr nur innerhalb einer Stadt zu benutzen (Minibus 2.0 sozusagen). Nachdem ich von 3 Fahrern belächelt wurde als ich ihnen erklärte, wohin ich fahren wolle, bekam ich schließlich die finale Information, welcher der vielen Busse der richtige sei. Nun galt es noch eine halbe Stunde zu warten, bis das Taxi voll (= mind. 2 Leute pro Sitz) war und die Fahrt nach Cato Ridge losgehen konnte. Nachdem mir Whitney Houston eine gute Stunde ins Ohr gebrüllt hatte, dass sie mich immer lieben wird (Notiz an mich selbst: Nie mehr den Platz neben dem Lautsprecher wählen), hielt der Fahrer an einer Ansammlung kleiner Geschäfte Mitten in der Pampa KwaZulu-Natals*** an und teilte mir mit, hier umsteigen zu können. Kaum ausgestiegen, war es nach langer Zeit plötzlich wieder da, dieses ungewohnte Gefühl, garantiert aufzufallen aufgrund meines Aussehens. Muss aber auch komisch ausgesehen haben, wie ein weißer Typ mit großem Kissen an den Rucksack geschnallt aus einem der vielen Taxen steigt und erst einmal versucht, sich wieder zu berappeln. Überraschend problemlos ortete ich den nächsten passenden Minibus, der mich nach ein paar Minuten Fahrt schließlich an den, zum Treffpunkt auserkorenen, Supermarkt bringen sollte. Wie klein und abgelegen ein Dorf auch sein mag, man findet zumindest immer einen Spar-Markt in seiner Nähe. Einen Anruf später fand ich mich auch schon mit Tilman und zwei weiteren Freiwilligen des Waisenhauses auf der Ladefläche eines Transporters wieder, der uns zu deren Arbeitsstelle und Unterkunft brachte. „God´s Golden Acre“ ist ein von Spendengeldern finanziertes Waisenhaus für Kinder aller Altersstufen aus dem Umland, das auf die Freiwilligen, die zum Großteil aus Deutschland kommen, angewiesen ist. Und da Tilman auch nahezu durchgehend arbeiten musste, hatte ich zumindest die Möglichkeit, den Volontär-Alltag weitab von meiner bonzigen Privatschule kennen zu lernen. So genoss ich die drei Tage mit den vielen herzlichen Kindern bei interessanten Gesprächen und Fußballspielen, lernte die Kollektivstrafen der filmreif cholerischen Heimleiterin kennen und fand letztendlich doch genügend Zeit, mich mit Tilman über die aktuellsten Bundesliga-Transfers, Gott, die Welt und die bisher gesammelten Erfahrungen auszutauschen (in der Reihenfolge versteht sich). Alles in allem verbrachte ich dort drei wirklich schöne und interessante Tage mit der grandiosen Möglichkeiten, einen guten Freund aus der Heimat am anderen Ende der Welt zu treffen und die Vorteile und Schattenseiten einer solchen Einrichtung kennen zu lernen.

Die Rückfahrt nach Durban begann ich in aller Herrgottsfrühe mit dem Wunsch, das beste aus dem mir noch bleibenden Tag in der Stadt zu machen, bevor mich mein Busticket am nächsten morgen bereits zur endgültigen Heimreise zwingen würde.

Die Rückfahrt nach Durban begann ich in aller Herrgottsfrühe mit dem Wunsch, das beste aus dem mir noch bleibenden Tag in der Stadt zu machen, bevor mich mein Busticket am nächsten morgen bereits zur endgültigen Heimreise zwingen würde.

Doch da dieser Tag und vor allem diese Stadt einen eigenen Artikel verdient haben, erfahrt ihr alles weitere im grandiosen zweiten Teil, auf den man sich gefälligst zu freuen hat.

___________________________________________________________________________

* In der südafrikanischen Version der Sesamtraße gibt es seit ein paar Jahren das HIV-positive Monster Kami, das ein Zeichen gegen die hier herrschende Diskriminierung von AIDS-Erkrankten setzen soll. Es ist rosa und hat grüne Punkte im Gesicht.

** „Taxi“ = Minibus, „Cab“=Taxi

*** Eine der 9 Provinzen des Landes und zugleich die einzige, die den Namen einer ethnischen Gruppe in ihrem Namen trägt.

Im Restaurant um die Ecke, in welchem ich mich bei einem kühlen Windhoek Lager nun endlich dazu aufraffe, mal wieder zu schreiben, trägt die schwarze Kellnerschaft orangene Oberteile, die mich an Sträflingskleidung erinnern und obendrein noch den Spruch „work is love made visible“ auf dem Rücken präsentieren. Ich persönlich halte diese Kombination für zumindest fragwürdig, fühle mich nun jedoch daran erinnert, mal etwas von meiner täglichen Arbeit zu erzählen, bevor vor lauter Reiseberichten noch der Eindruck entstehen könnte, ich würde hier mehr Urlaub machen als tatsächlich zu arbeiten. Dem ist natürlich nicht so, denn ich hatte abgesehen von einer Woche Ferien und diversen Feiertagen* in den bald 4 Monaten hier bisher genügend Zeit, meine Liebe in vielen Stunden Hausaufgabenbetreuung, Unterricht, Trainingseinheiten und Ags sichtbar zu machen.

Bereits der tägliche Weg zur Schule bringt immer wieder Abwechslung mit sich, da Wetter und Tagesform (sowohl meine persönliche als auch die unseres gemeinsamen Autos*) über die Art und Weise der Fortbewegung bestimmen. Ist der Wind auf meiner Seite (entscheidet in P.E. aka „the windy city“ nicht wie schnell, sondern ob man sich überhaupt mit Drahtesel fortbewegen kann), schwinge ich mich auf mein geliebtes Rad, welches ich zum Spottpreis einem verzweifelten Schweden abschwatzen konnte. Dass es kein Südafrikaner war, scheint kein Zufall zu sein, sehen die Einheimischen im Radfahren doch eher einen Sport als ein Mittel der Fortbewegung. Gut zu beobachten ist dieses Phänomen Samstag morgens, wenn es einen Großteil der weißen Bonzen aus den vielen Gesundheitstempeln der Stadt an die Strandpromenade zieht, um dort seinen Fitnesswahn entweder joggend oder auf teuren Karbon-Rennrädern auszuleben. Demzufolge zieht man unter der Woche doch den einen oder anderen Blick auf sich. So grüßte mich bis vor einiger Zeit regelmäßig ein grinsender Bauarbeiter am Straßenrand („no petrol today?“, „still no petrol my friend?“), der mich stets dabei begutachtete, wie ich mich die Steigung von Downtown bis zur Schule hinaufkämpfte.

Natürlich ist auf den, nur bedingt fahrradtauglichen, Straßen der Innenstadt Vorsicht geboten, möchte man nicht von einem meiner geliebten Minibusse geküsst werden. Auf diese, inzwischen liebgewonnenen (siehe Artikel „lost in translation“), Taxen weiche ich morgens auch gerne mal aus, wenn mir der Wind einen Strich durch die Rechnung macht. Dabei gehe ich dann morgens bis zur nächstgrößeren Straße erst mal entgegengesetzt zu einem Strom von Maids, die in Scharen aus den in der Regel ärmeren Stadtteilen mit den weißen Kleinbussen in die nobleren Teile der Stadt angefahren kommen, um die dortigen Wohnungen und Einfamilienhäuser auf Vordermann zu bringen.* Am, mittlerweile zumindest teilweise durchschaubaren, Minibusbahnhof angekommen, gilt es noch einen etwa 10-minütigen Fußweg durch P.E. Central hinzulegen, bevor mich die Kollegen in der Schule ein weiteres Mal fragen können, ob ich tatsächlich mit diesen gefährlichen Bussen gefahren und durch diesen gefährlichen Stadtteil gelaufen sei (alternativ: ob ich tatsächlich den ganzen Weg mit dem Rad gefahren sei).