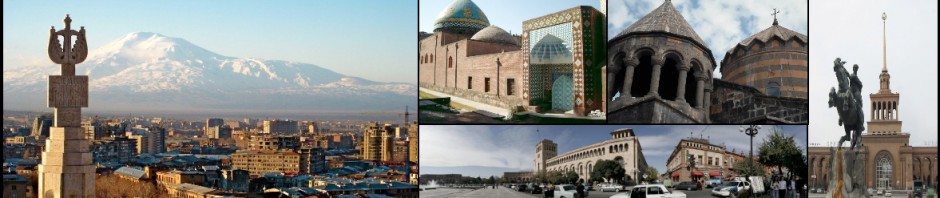

Am 21. September 1991 löste sich die Armenische SSR aus der Union der Sowjetrepubliken und erklärte sich damit für unabhängig. Die Republik Armenien feiert somit in diesen Tagen ihre 20-jährige Unabhängigkeit, die auf Grund der Geschichte des Landes einen besonders hohen Stellenwert für seine Einwohner einnimmt. Jahrhundertelange Fremdherrschaft wurde überschattet von einem bis heute kontrovers diskutierten Völkermord.

Sarı Gelin – die ,Blonde Braut‘ – lautet der Titel eines Volksliedes, das in allen Ländern des nördlichen Mittleren Ostens traurige Berühmtheit erlangte. Es handelt von einem Liebespaar, das sich nicht lieben darf, weil gesellschaftliche Konventionen eine Beziehung unmöglich machen. Es handelt von Kulturen, die sich gegenseitig ausschließen und dennoch eine unsterbliche Liebe hervorbringen: ein türkisch-muslimischer Jüngling erblickt eine bildhübsche armenische Christin; verliebt sich Hals über Kopf und versucht einen Ausweg aus seiner desolaten Situation zu finden. Die Tragik nimmt ihren Lauf.

Obwohl eine Vielzahl von sehr unterschiedlichen Varianten der Geschichte existieren, bleibt ein glückliches Ende einer einzigen Version vorenthalten: Das armenische Mädchen leugnet ihre religiöse Identität und konvertiert zum Islam. Nur auf diese Weise wird den Beiden ermöglicht zu heiraten, um bis ans Lebensende glücklich und zufrieden zusammenzuleben. Auch wenn die Handlung des Volksliedes mit Shakespeares allgegenwärtigen Klassiker Romeo & Julia oder Disney’s Kassenschlager Pocahontas eine weltweit verbreitete und vermarktete Erzählung ist, lässt sich die ,Blonde Braut‘ dennoch als wichtige Metapher für die armenische Identität einordnen.

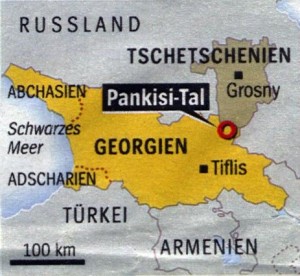

Im Schnittpunkt mehrerer Kulturkreise gelegen, machte das armenische Königshaus das Christentum als erste aller Monarchien zur Staatsreligion. Noch bevor sich der Islam in der Region ausbreiteten konnte, bekehrte der heilige Apostel Gregor Lusarowitsch im Jahre 301. v. Chr. den armenischen König Trdat III. zum Christentum. Der auch Gregor der Erleuchter genannte Apostel wurde zum ersten Oberhaupt der Armenisch-Apostolischen Kirche und Trdat III. zum König von Gottes Gnaden. In den folgenden Jahrhunderten stellte sich jedoch heraus, dass sich der historische Siedlungsraum der Armenier in einer sehr ungünstigen geographischen Lage befand, da von fast allen Himmelsrichtungen die Expansion des Islam vorangetrieben wurde: Vom Süden verbreiteten die Araber ihre neue Religion gen Westen in die heutige Türkei, gen Osten in das Perserreich und gen Nordosten in das heutige Aserbaidschan. Somit war das historische Armenien stets umzingelt von der muslimischen Welt, da es außer den georgischen Königreichen im Norden als christliche ,Insel‘ inmitten einer muslimischen Expansion erhalten blieb. In diesem historischen Kontext muss auch das aktuelle Armenien betrachtet werden, da es seine kulturelle und nationale Identität trotz eines extremen äußeren Drucks erhielt und diese stets aus dem Christentum bezog.

Als Folge dieser Entwicklung war die Region Schauplatz zahlreicher kriegerischer Auseinandersetzungen. Während Armenien ein Teil des Byzantinischen Reiches war, diente es den oströmischen Kaisern als Pufferzone zum persischen Sassanidenreich. Nach großen Eroberungen durch die Perser wurde das Land im 7. Jahrhundert von den Arabern invadiert. Als letzte Rettung stellte der byzantinische Kaiser militärische Hilfe in Aussicht, die jedoch an die Bedingung der Annahme der geistlichen Hoheit Konstantinopels geknüpft war. Da die arabischen Invasoren die religiöse Unabhängigkeit Armeniens hingegen anerkannten, akzeptierten die armenischen Machthaber die arabische Oberhoheit. Sie währte bis 1080 die turksprachigen Seldschuken die Region einnahmen. Als Folge dessen gelang es überraschenderweise armenischen Flüchtlingen im Südosten Kleinasiens das relativ stabile Armenische Königreich von Kilikien zu errichten. Die 300 Jahre seiner Unabhängigkeit bilden bis heute die längste Periode armenischer Selbstbestimmung. Allerdings wurde es bereits 1375 von ägyptischen Mamluken erobert, um schließlich 1515 dem Osmanischen Sultan Selim I. in die Hände zu fallen.

Die Fremdherrschaft im Osmanischen Reich ist und bleibt die schicksalhafteste Periode für die Armenier, da sie mit einem Ereignis endete, das sich bis heute trotz massiver Diskussionen einer objektiven Aufarbeitung entzieht: der armenische Genozid der Jahre 1915/16. Zwar sind die Opferzahlen bis heute nicht endgültig geklärt, doch Historiker ordnen das Ereignis mit über einer Million Opfer als einen der ersten geplanten Völkermorde in die Kategorie der Genozide ein. Somit erkannten auch die Vereinten Nationen die Massenmorde der Jahre 1915/16 auf Basis der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes als vorsätzliche Tötungen „in der Absicht, eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.“ (Artikel 2 der Konvention)

Auch wenn die Konvention von dem Großteil der Staatengemeinschaft unterzeichnet und ratifiziert worden ist, ringt der Völkermord an den Armeniern bis heute in vielen Ländern um seine Anerkennung. Seit dem Beschluss der Konvention sprechen nur 22 Staaten offiziell von einem Genozid. Die Türkei leugnet die Ereignisse bis heute mit Nachdruck. Eine öffentliche Aufarbeitung des Themas steht bei dem politischen Nachfolger des Osmanischen Reiches unter Strafe und führte bereits zu zahlreichen Prozessen wegen „Öffentlicher Herabsetzung und Beleidigung des Türkentums“; z.B. auch gegen den einzigen türkischen Nobelpreisträger Orhan Pamuk. Allerdings ist die Türkei aus der Sicht vieler Regierungen in ihrer Lage und Funktion zu bedeutend, um politische oder wirtschaftliche Spannungen auf Grund eines ideellen Ereignisses zu riskieren. So verweigern bis heute sogar Israel oder das benachbarte Georgien eine Anerkennung des Völkermords. Auch Deutschland hat noch keine eindeutige Stellung bezogen. Trotz einer bewiesenen Mitschuld durch das Deutsche Reich hat bisher keine deutsche Regierung die Ereignisse als Genozid anerkannt.