Hinter mir ein Meer. Ich weiß nicht, was und wie es spült, doch solche Kraft, Entkräftung, wie von einem Sturm und sehe nur ein Loch, paar Tage weg, paar Tage anders, aber viel, viel mehr und lässt mich sprachlos stehen. Es ist deswegen, dass ich erst heute schreibe, dass die Woche zäh verfloss, das Leben warten musste, eh es weitergehen konnte. Es ruckte, kratzte, müde, schwer, und fließt nun wieder, wie der Strom in meinem Kopf, zu dem in voller Kongruenz es, das Leben, wieder steht. Ich bin ruhebedürftig wie ein kleines Kind, der Tag strengt mich an und die Nacht gibt mir Frieden. So verstrich die Woche langsam, ruhig – ich musste mir selbst Zeit geben, all das zu verarbeiten, was passiert ist, obwohl es nur das Leben ist, das passiert – kein Sturmunglück, Todesfall, nicht einmal Liebe. Einfach das Leben, wie es sich um mich spinnt und mich umgarnt, wie ich mich von ihm heben und fallen lasse, seicht, und wie ich ihm begegne, strengt mich an. Es gibt nur eine Geschichte, aber ich habe sie aufgeteilt. Im ersten wird der Zug der Meilen von Taschkent am Morgen bis Bischkek am Abend ziehen und ich habe zugeschaut, gierig auf die Bilder, und Bilder habe ich gesammelt. Im zweiten Teil wird die mehr prosaische Reise in die Mongolei nachgezogen werden, um am Ende wieder dort zu landen, wo es morgens begann: in Taschkent. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, kurz, diese Reise war wertvoll und verglich es mit Paris. Paris war eine Stadt, eine richtige, große, bunte, herrliche, in die hinein ich mich mit Kopf und Fuß zu geben versucht habe – den ganzen Tag gelaufen, gesehen, wollte überwältigt werden und habe mich jedes Mal an den Rand der Erschöpfung getrieben, nur um am nächsten Tag noch länger zu laufen. Ulan-Bator war wie ein Besuch, ich kam, sah und ging. Kein Durchdringen der Stadt, ihrer Grenzen und Mauern und Täler, keine stundenlangen Spaziergänge und trotzdem: Unterhaltungen, das raue Klima, graue Luft, die kurzen Nächte – wie ein Phantom jagt es mich noch, und in fünf Jahren vielleicht erinnere ich mich wenig an Paris, noch weniger an Ulan-Bator, aber diese zehn Tage werden trotzdem da sein, hinterlassen trotzdem ihre Spuren. Schönheit? Vielleicht, oder die Katharsis nach harten Tagen, ich lasse mich ja gerne besonders beuteln und genieße den Eindruck, den es auf mich macht. Geistiger Masochismus, wenn man so will.

Der unbegrenzte Lauf

Es fing an, Mittwochmorgen, um halb Fünf – der Wecker klingelt und es ist derselbe Ton wie immer: „Sunday Morning“ vom Velvet Underground. Eine Stunde später stehe ich auf der Straße, den Rucksack vollgepackt auf dem Rücken, den Mantel mit je einer Tasche an Bauch, Gürtel und über der Schulter. In der Hand halte ich meine Halldór-Laxness-Tüte, „Nobelpreis für Literatur“ – dankbar, sie überhaupt mitgenommen zu haben, die zuhause maximal für den Transport von zwei Litern Bier gebraucht wurde. Hier ist sie am rechten Fleck, diese halb Stoff-, halb Plastiktüte, gemacht für 12 Bücher, einige tausend Seiten Papier, oder eben zwei Liter Bier. Als ich auf die andere Straßenseite wechsle, fährt ein Taxi vorbei – für einen angemessenen Preis geht es runter, die Straßen, die Viertel, nach Quylik. Farg’ona Road, nur weil es so schön klingt, und im Dunkeln, kurz vorm Dämmern, sieht alles gleich viel größer aus. Die riesigen Wege sind leerer und man fühlt sich weit weg, ganz fern, Imagination irgendwo mit wenig Menschen – das ändert sich, als wir auf der Brücke wenden und abfahren, am Basar vorbei und in Richtung der Ferntaxis – Sammeltaxis, die warten, bis ihre vier Sitze voll sind und dann losfahren. Der Wagen sucht seinen Weg durch die bevölkerten Straßen, surreal beleuchtet von der hebenden Dämmerung, Lichtflecke in den Augen, die Lampen und Laternen; die zögerliche Decke des Blau, die ihnen noch Schutz gibt, die sich hier tummeln – Bettler, Händler – der Basar ist geschlossen und trotzdem strömen Menschen umher, von der Ferne sah ich sie unter den Kuppeln, als wir über die Brücke rollten – es ist ein Tag wie jeder andere und sie bereiten sich vor, noch eine Stunde und der neue Tag beginnt. Eine neue Erdumdrehung für die armen Seelen, die zwölf Stunden schuften und abends keine Ruhe haben, hinter den Tischen stehen und mit zittrigen Händen, runzligen Gesichtern dem Treiben zusehen, wie alles an ihnen vorbei geht und sie, vom Leben stehen gelassen, können mehr nichts tun als beten für ihre Kinder. Quylik am Morgen, Bilder für die Kamera, eine Geschäftigkeit, eine selbständige Lebendigkeit, Arbeit und Leben pur, ich fühle mich in amerikanische Filme versetzt, über Hafenarbeiter – „Die Faust im Nacken“ könnte auch hier spielen. Nicht im Stile eines „Accattone“, aber Arbeit, das Proletariat im postmodernen Konflikt zwischen Sein und Diener der Zustände.

Als der Fahrer hält, noch fünfzig Meter von der Menschenmenge entfernt, rennen schon Leute auf mich zu, das gelbe Schild, ihre Chance erkennend; die Tür wird aufgerissen – Wohin? Fergana? Namangan? Andijan? Mit einem ruppigen Laut der Empörung ziehe ich die Tür wieder zu – ich bin gewappnet gewesen, schon einmal dort, um die Lage zu sichten und kenne den stürmischen Empfang. Ich bezahle den Fahrer, steige ruhig aus und nehme so schnell wie möglich meinen Rucksack von der Rückbank, bleibe cool und laufe ein Stück in die richtige Richtung, mir etwas Abstand von der reißenden Menge zu verschaffen. Ruhe. Ja, Andijan – sofort beginnen die Schreie um die Preise – Achtzigtausend will er, das ist zu viel; ich sage Vierzig und einer hält mir ein Handy hin: 50000. Fünfzig und du sitzt vorne – ich nicke diesem zu, er nimmt mich am Arm und holt mich aus der Menge. Ein anderer will meine Tasche nehmen, mich noch als Fahrgast gewinnen, doch mein Bodyguard weist ihn schroff ab. Ich vergewissere mich des Preises, der ist nicht schlecht – für Ausländer – und werde über den weiten, menschenleeren Parkplatz geführt – zugeparkt mit Autos, vornehmlich weiß. Ein dunkelhäutiger Andijaner, eine Frau mit Goldzahn sitzen bereits, wenig später kommt derselbe Typ mit einer Frau und zwei Kindern an – alle müssen auf der Rückbank Platz nehmen, Kinder bekommen keinen extra Platz. Der Fahrer ist ein anderer, sie teilen sich die Arbeit, bzw. als Werber verdient man sich seinen Anteil. Es geht los und ich wundere mich, dass alles so einfach ging, übermutig fast schon und irgendwie in Stein; eine lange Reise vor mir.

Eine Zeit lang fahren wir gen Osten und die Sonne geht rot an den Bergen auf – ein Schlieren Orange, das wie ein Seidentuch über den Bergkuppen hängt, die schwere Wolkendecke hält. Unser Fahrer ist rasant unterwegs, wir passieren leere, geschlossene Tankstellen vor Bergpanoramen, pittoreske Szenen vor Strommästen auf Feldern, einsame Bauernhäuser, Frauen, die verlassen mit ausgestrecktem Finger in die Stadt wollen und Landvillen, während die Berge immer deutlicher, ihre Ketten und Risse immer genauer werden. Ein Dorf beeindruckt mich – so wie wir es durchfahren, wirkt es seltsam fremd – eine kanadische Ortschaft am Fuß der Rocky Mountains… Wie soll ich die Schönheit beschreiben? Wieder kommt mir das Gefühl der USA, auf den breiten Highways und links und rechts Leere, irgendwo Berge und ein riesiges, weites Land, in dem der Gedanke an Freiheit bedrängt. Stoßende Kraftwerke, Rauchwolken und Schlote wie Tschernobyl; Erdhügel wie aus Sci-Fi-Filmen – Tarkowskij wollte „Stalker“ in Tadschikistan drehen – und wir sind in den Bergen – nun, es dauert, aber bald kommt der Pass und das Tal – wir durchqueren die Ausläufer des Tian-Shan, das ich auf der nächsten Fahrt umso deutlicher kennen lernen sollte. Die Straße sucht sich den Weg durch die Berge in den zerklüfteten, roten Felsen und führt schließlich – nach großschrittig durchquerten ersten Stunden – zu jenem Kontrollpunkt, der im nächsten James-Bond-Film den Ort der Eröffnungsschießerei abgeben könnte – wenn nicht auf dem Gebiet des Passes, die Straße durch die Berge bis ins Tal, Fotografierverbot herrschte. Militärische Bedeutsamkeit; die beiden Tunnel sind mit je vier Soldaten besetzt. Maschinengewehrumschnürte Soldaten. Hier, in der Einsamkeit der roten Hügel, muss sich jeder Ausländer registrieren lassen, der das Ferganatal betritt. In den Reiseempfehlungen des Auswärtigen Amtes heißt es: „Bei Reisen ins Ferghanatal ist erhöhte Vorsicht angeraten, von Reisen in das Grenzgebiet mit Ausnahme der offiziellen Grenzübergänge wird abgeraten.“ Unheimlich, der Ort lässt der Phantasie freien Raum – hier, danach sieht es aus, kommen Leute abhanden. Alles ruhig, umfassende Stille, nur der graue Himmel und die Berge an beiden Seiten eines schmalen Flusslaufes… Der Prozess der Registrierung geht schnell vonstatten. Das Taxi wartet auf der anderen Seite auf mich, laufenden Motors. Ich bin froh, wieder drinnen zu sitzen, man hat ja sonst was für Vorstellungen – niemand in Sicht, der einem helfen könnte, man ganz allein und grimmigen, russisch nuschelnden Polizisten gegenüber. Die Taxifahrer sind freundlich, so gut es geht, fotografieren darf ich trotzdem nicht. Was macht es, wenn niemand hinschaut, der Fahrer wird nervös. Sie haben Angst, das lernt man sehr schnell – man will keinen Ärger, nicht mit dem Staat.

Irgendwann beginnt eine lange Baustelle; Betonblöcke markieren die neuen Spuren und die LKWs, welche sich beschwerlich die Kurven hinauf ackern, werden zu echten Hindernissen – was uns nicht davon abholt, zu überholen – und andere machen vor, tun es uns gleich. Mit etwas Schwung, präzisem Timing, man rauscht zwischen zwei Betonblöcken auf die andere Seite, spricht innerlich ein Ave Maria und gibt Gas, um zwischen zwei weiteren Blöcken auf die eigene Spur zu wechseln, erleichtert, den LKW knapp schneidend – und so weiter, einige Male, man gewöhnt sich an den Fahrstil und ich empfinde keine Notwendigkeit mehr, ein Ave Maria zu sprechen – ganz zu schweigen davon, dass ich den Text nicht kenne und evangelisch bin.

Was für ein rauschender Highway, nun endlich oben, Sicht auf Schnee und Werbung – mitten in den Hügeln. Banken, alles was Geld hat, stellt seinen Schriftzug in die Berge; dieser Coup! Unter uns Betonplatten, uns entgegen die kalte Sonne, es gibt sogar eine Leitplanke und dann kommen wir an den dritten Wachposten nach jenem zur Ausfahrt aus der Stadt, Taschkent, und dem am Pass, um in das Tal zu gelangen – plötzlich knallt die Sonne, wo in den Bergen Wolken herrschten, Bodennebel und der Blick ist kühles Blau in Braun in Weiß. Das Ferganatal – hier ist die usbekische Tradition am lebendigsten, die Gegend ist Landwirtschaft und Fruchtbarkeit. Ich sehe bunte, kleine Dörfer, ein Mädchen, keine zwölf Jahre, das eine Kuhherde am Straßenrand entlang führt, eine Schule mitten im Nichts, geziert von einem sozialistischen Bronzewerk, dahinter Kinder, zwischen den Gebäuden, die im Schatten ein Fußballspiel improvisieren, Fahrräder mit Reisigbündeln auf den krummen, alten Rücken, zwei Kinder mit Ranzen, die filmreif auf den Bahnschienen nach Hause laufen und diese sowjetischen Autos in Knallbunt – Gelb, Grün, Rot – Farben wie sonst keine in Taschkent! Das ganze Tal scheint traditioneller, staubiger, ursprünglicher und älter – ein einziger Kessel an Feldern, Straßen, Staub und Menschen. Eng wird es dadurch nicht: weite Strecken fahren wir durch endlose Leere, zu beiden Seiten, und ich erinnere mich dunkel an die Fahrt von Chicago südlich quer durch Illinois, als das Ziel St. Louis hieß und ich das flache Land nur genoss, weil es amerikanisch war. Und wieder: Angst. Jedes Mal, wenn Leute, Autos am Straßenrand stehen, wird der Fahrer langsamer, schnallt sich den Gurt an und weist mich an, ihm gleich zu tun. Ist es die Polizei, fährt er angespannt vorüber, bedacht darauf, nicht zu schnell zu fahren und beschleunigt erst langsam. Ist sie es nicht, rast er wieder. Noch allerdings ist die Politik nicht so scharf, dass sie sich verstecken – einmal halten wir an und der Fahrer gibt gegen Entgelt etwas Benzin an einen liegen gebliebenen Matiz ab – es ist doch nicht alles verloren, die Freundlichkeit besteht. Vor Kokand machen wir eine längere Pause und ich merke den Unterschied zur Hauptstadt: die Toiletten wie in usbekischen Schulen, nur dreckiger. Der Fahrer kauft Melonen und unterhält sich mit einigen Händlern vor Ort – das für das Tal typische Rundbrot wird hier verkauft – sehr flach ist es, mit wunderbaren Mustern und etwas höherem Rand – wie eine unbelegte Pizza mit verziertem Teig. Und abermals ins Nichts des Tals – Felder, Felder; doch langsam wird die Gegend saftiger, Bäume, Büsche – und wir erreichen Andijan. Für 70.000 fährt er mich an die Grenze, sagt er und mit einem Blick auf die Uhr stimme ich zu – was soll ich um Preise schachern, niedriger geht er nicht und die Stadt scheint es kaum wert, näher betrachtet zu werden – zusammengewürfelte Häuser am Rand der Straße, ein weites Stadtzentrum ohne historische Bauten – nur der Andijaner steigt aus; die beiden Frauen bleiben sitzen und je weiter hinaus aus der Stadt wir fahren, desto mehr wundere ich mich, ob die beiden auch nach Kirgistan wollen. Dostyk heißt der Grenzpunkt und es sind fast sechzig Minuten dahin, wenn man aus Andijan kommt. Die Strecke führt immer mehr in den Süden und die leuchtenden Farben machen mich in meinem Mantel schwitzen, wieder fühle ich mich an Italien erinnert und das, obwohl ich kurz vor den Bergen noch kanadische Kleinstädte sah. Auch diese Reihenhäuser tauchen wieder auf, die ich auf der Fahrt von Taschkent in die Berge gesehen habe, von jener Bank: zwei Rechtecke von acht Häusern à fünf Zeilen – gruselig einheitlich und der siebte Kontrollpunkt – das Tal scheint voll davon. Nicht jeder interessiert sich für uns, wenn, dann für mich und meinen Pass. Doch deutlich spürt man die Entfernung zu allem – verwilderte Büsche säumen die gravel road, die wir kurz vor der Grenze entlang huckeln, einem Traktor mit rostiger, offen schwingender Tür begegnen und wieder die Berge bewundern dürfen, die sich nun rechts empor heben. Als die Straße wieder besser wird, zu einem Asphaltweg wird, streifen wir für einen Moment die Grenze – eine dicke, hohe Mauer. Ich bekomme Herzklopfen, hoffe auf das beste und dass alles glatt geht. Kurz vor dem Brachland, als die letzten Wohnhäuser aufhören sich aneinanderzureihen, bleibt das Auto stehen. Einige hundert Meter sind mit denselben Betonblöcken für Fahrzeuge gesperrt, die in den Bergen die Spuren markierten. Brache, bis erneut die Mauer fest steht und ein hoher Zaun – da muss ich hin. Noch etwas in Wehrhaltung versuche ich, den Fahrer um fünftausend Sum herunterzuhandeln, aber das lässt er nicht mit sich machen – wo käme er da hin? Kurz angebunden verabschiedet er sich, ich winke erstaunt den beiden Frauen und Kindern, als der Wagen in die gleiche Richtung davonbraust, aus der er gekommen ist und mich stehen lässt, mit meinen Taschen, meinem Herzklopfen und der Frage, warum die anderen Fahrgäste diesen Weg zur Grenze mitgefahren sind – Ausländerprivilegien? Ich drehe meinen Kopf und atme aus. Es dauert, bis ich mit meinen gemächlichen Schritten, ohne Eile, den Zaun erreicht habe – vorher sieht man Kinder spielen, Männer in schwarzen Mänteln leise reden und eine letzte Choyxona. Oder erste, je nach dem, in welche Richtung man läuft. Erste Passkontrolle von einem Militär mit Sturmgewehr – easy. Den Weg zwischen zwei Zäunen zur zweiten Passkontrolle, zweites Tor: easy. Vor mir zwei Frauen und Kinder – eine trägt eine Tüte: „5th Annual English Teachers International Meeting“ in Aschgabat. Motto: „English without borders“. Statt sie darauf anzusprechen, habe ich ihr meine Hilfe angeboten und die andere Tasche abgenommen, mit der, auf ihren Koffer gestapelt, sie etwas überladen aussah. Hinterhertrabend, die Tasche ist schwer, komme ich in den zentralen Raum: die Ausreise. Ich stelle die Tasche ab und mache mich daran, die Zettel auszufüllen, mit denen ich nichts zum Verzollen angebe. Hier brauche ich den Wisch von der Einreise wieder und auch die Bestätigung, dass alles Mitgebrachte seine Richtigkeit hat – die Kontrolle meines Gepäcks. Die Zollerklärung ist nur auf Usbekisch vorhanden und amüsiert gleiche ich sie mit meiner englischen ab, um blind das hoffentlich Richtige anzukreuzen. Bemerkenswerter Weise bin ich offensichtlich fähig genug, alle Begriffe auf Russisch einzusetzen. Wie viel umständlicher die Einreise, wie einfach kann es gehen! Ein kurzer Blick des Beamten, Scannen des Passes, Stempel auf die Erklärungen und Frage, wohin es gehe – Osch – und dann? Bischkek. Und dann? Ulan-Bator. Fertig. Fast hätte ich meinen Pass auf dem Tisch liegen lassen. Gerade als ich umkehre und ihn aufhebe, ruft mich eine Frauenstimme – Gepäckkontrolle, also doch noch. Ich muss sagen, dass im Rucksack nur Kleidung ist und ich nichts Illegales mithabe, hebe mein Handtuch in der Halldór-Laxness-Tasche hoch – keine Waffen darunter – und darf gehen. Schalter, Passkontrolle Nr. Vier und endlich – ein Stempel. Bin ich schon in Kirgistan? Hinaus ins blendende Sonnenlicht, frohgemut, und bald, bald bin ich drüben – noch eine lose Kontrolle und – ein Duty-Free-Shop. Geschlossen. Wechselstuben für Sum, Tenge, Dollar, Euro. Es ist ein Schweben, der nächste Beamte fragt lachend, ob ich „Schnjaps“ mitgebracht hätte – bis ich zu einer radiation control komme, die offensichtlich ausgeschaltet liegt – Männer stehen und unterhalten sich in jenem Bereich, für den steht: Bitte nicht länger im markierten Bereich aufhalten. Man interessiert sich für mein Foto im Pass und meinen Bart, ich darf aber passieren, als ich meinen kulturweit-Ausweis – nützt er also doch was – zeige und dort derselbe Name wie im Pass steht. Mit UNESCO-Emblem und Stempel. Ermüdend, die achte und neunte Kontrolle nur oberflächlich und ein neutrales „Welcome“ vom letzten Wächter, der mir die Tore öffnet und mich einlässt in das Land, das nach all den Kontrollen wie ein gelobtes ist: Kirgistan. Nur der Name klingt fad. Bevor ich auf die Idee komme, Geld zu wechseln, werde ich angesprochen und für fünf Dollar geht es zum Hostel, rein in die Stadt: Osch beginnt quasi an der Grenze und der Preis ist hoch, ich aber bin zufrieden und rechne in Feriengeld – schließlich habe ich Urlaub. Der Fahrer ist freundlich und hilfsbereit, zeigt mir den Avtovoksal, von wo die Taxis nach Bischkek fahren, erzählt mir über die Stadt und die Währung – im Gegensatz zum usbekischen Sum der kirgisische Som – und erzählt mir vom Berg im Zentrum, Suleyman-Too. Ja, von ihm habe ich gehört, aber so mittig, alles überschattend und mächtig hatte ich ihn mir nicht vorgestellt. Freilich fallen mir sofort all die verschiedenen Autos ins Auge – nicht nur Daewoo und Chevrolet, nicht nur in Weiß und Grau. Noch am ersten Abend, der Gedanke hielt weiter nicht lang, denke ich, hier ließe es sich aushalten – all die Geschichten, die ich stattdessen im Nachbarland höre, lassen diesen Ort verwunschen aussehen, göttlich prophezeiend und ein Fingerzeig auf das Paradies, welches einstig verlassen wurde. Osch – Kirgistans Hauptstadt des Südens, umschlossen von Bergen, unweit der Grenzen zu Usbekistan, Tadschikistan. Eine Stadt des Herbstes, es regnet Laub auf die Gehwege und einige Tropfen geräuschlosen Wassers. Die Straßen säumen beschnittene Bäume, eine grüne Stadt im Herzen der kirgisischen Provinz. Der Berg bildet das Zentrum. Massiv stemmt sich das UNESCO-Weltkulturerbe in die Höhe und wie in Neapel wird alles Treiben unten von dem Fels bewacht, nur dass dieser keine Lava spuckt und wie ein versteinerter Prophet tief in sich ruht. Keine Unruhe geht von ihm aus, kein Wetterleuchten der Gefahr, es ist friedlich. Pfade, die sich um und auf ihm spannen, kreuzen, machen ihn zur Gelegenheit eines wundervollen Spaziergangs, Trödeln mitten in der Stadt, mit atemberaubenden Blicken auf die Dächer, das Meer, dieses Tal, durchflutet von Nebelstreifen, am Himmel noch die nachglühende Sonne, wie sie ihren Schleier über die hohen, schneebedeckten Gipfel dort am Ende legt, wo alles Meer zu fließt. Ein Horizont aus Märchensand und Traumgespinsten. Seine Präsenz verspricht und hält fest, was in Taschkent unmöglich scheint: Ruhe, geistige, Geborgenheit, jene Sicherheit, wenn noch Natur das Zentrum der Stadt bildet statt toten Statuen und kahl geholzte Weite, hinter der die Hoffnung untergeht.

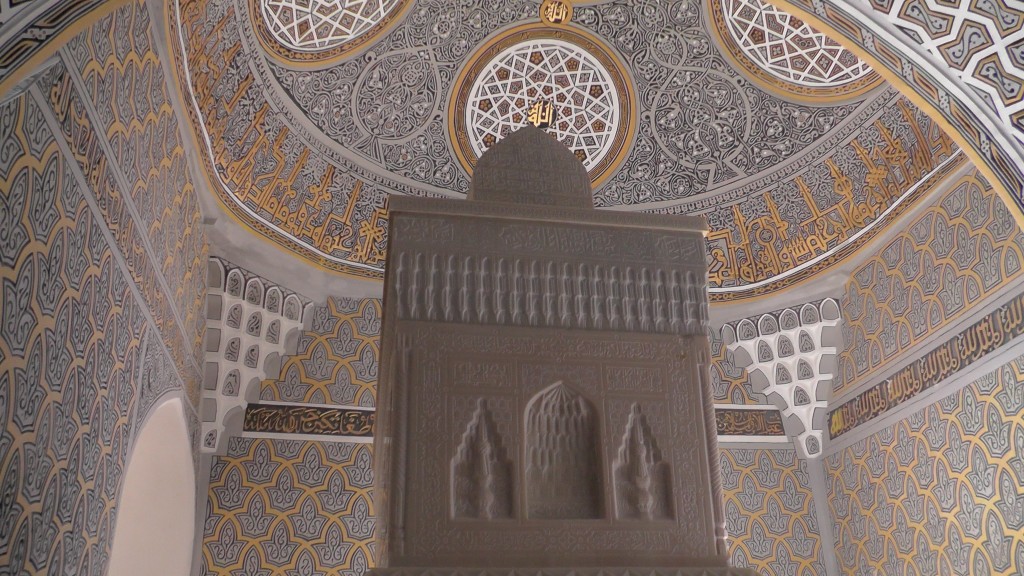

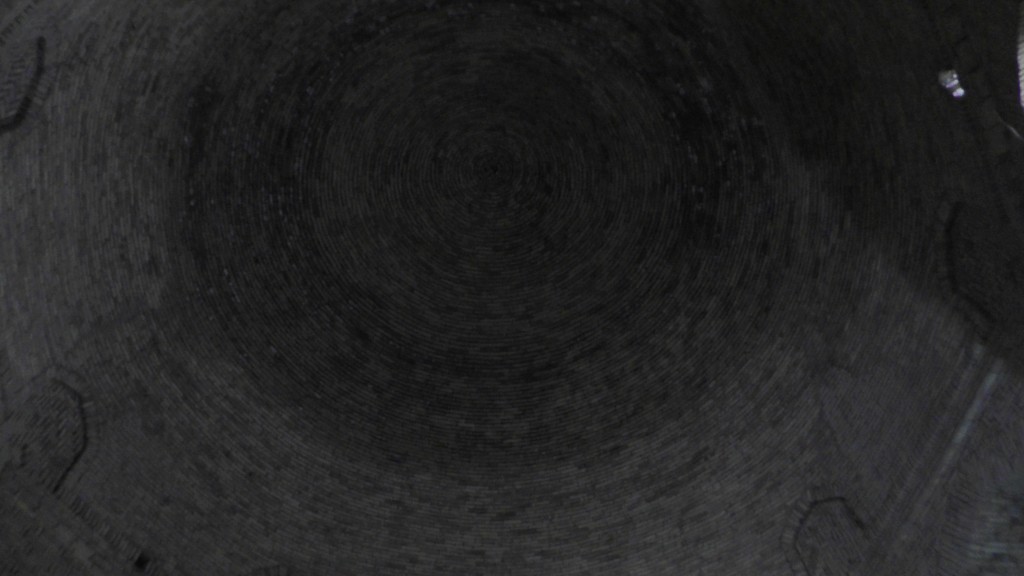

Die Stadt ist ein Pool an Menschen, Farben, Inschriften, Schildern – heruntergekommen entwickelt sie ihren Charme in hemmungsloser Offenheit dem Fremden gegenüber, so scheint es, bestätigt durch die stetige Verbindung zu ihrem heiligen Berg. Der Suleyman-Too ist Pilgerstätte für Muslime und zahllose Riten versprechen noch erhöhte Fruchtbarkeit. Es gibt ein Gebetshaus mit Souvenirshop außen, eine Höhle, deren Boden vom jahrhundertelangen Rutschen glatt wie Seife geworden ist und eine Steinrutsche, welche ebenfalls nach dreimaliger Benutzung mehr Kinder verspricht. Seine Besteigung ist mein erstes und fast einziges Vorhaben in der Stadt. Anderes, Lenin, dessen Statue hier noch steht und der 3500-jährige Basar stehen hinten an. Bereits mein Abendspaziergang am Tag der Reise führte mich hierher – als ich von der so lebendigen Stadt Osch, ganz bodenständiges Pflaster, überrascht wurde. Man läuft etwas auf, wer nach vier Uhr ankommt. Die Banken sind zu, wer am Grenzübergang nicht gewechselt hat, hat Pech. Im Hostel kann man nicht wechseln – besser gesagt, ich laufe etwas auf, weil ich nicht wechseln kann. Ein Frühstück wird es auch nicht geben; so hat man die Durststrecke bis neun Uhr, wenn alles wieder die Tore öffnet und lauthals nach Kunden schreit, die, vom letzten Abend verschreckt, ausbleiben. Nun habe ich das Glück, ein vorausdenkender Mensch zu sein, der sein Lepjoschka vom Alaiskiy und getrocknete Aprikosen von Quylik gebracht, und sogar noch Wasser übrig hat. Damit lässt es sich leben, bis am nächsten Morgen ein Somsa, artgerecht in Plastiktüte mikrowellenerwärmt, den ersten Hunger still und der Spaziergang auf dem Suleyman alles weitere Verlangen. Ein Touristenbüro gebe es nicht, aber ich will raus und den Abend genießen, nach viel Auto und Grenze.

Neugierig lenkte ich meinen Weg zu Füßen dieses Riesen, dessen Eingang sehr zentral und besucherfreundlich liegt. Ein Weg aus Pflastersteinen führt an ihm entlang und ich gehe links und sehe bald einen weißen Torrahmen, schmutzig, alt – ein blaues Schild steht dort und darauf „Official path“, „Original path“ oder so ähnlich. Ein paar Treppenstufen und in beide Armrichtungen erstreckt sich ein altes, muslimisches Gräberfeld, Plätze umzäunt, einige mit Inschriften versehen. Spannend, wer forschen wollte. In die andere Richtung rund um den Berg begegne ich einer beeindruckend modernen Steinskulptur, auf die ein anderer Weg zum Gipfel zeigt. Auch hier ist ein Schild platziert, mit den Instruktionen: Kein Rauchen, kein Trinken – hier zeigt sich die religiöse Tradition bedeutend lebendiger als in Taschkent, Usbekistan. Obwohl der Wodka normal in den Supermärkten – billig – verkauft wird, fehlt er in den kleinen Restaurants, Choyxonas. Nun, so freute ich mich redlich darauf, am Donnerstag diesen Fels zu ersteigen und wurde nicht enttäuscht: Erst der Weg durch das Gräberfeld, immer steiler werdender Sandpfad, sodass ich aufpassen musste, mit meinen Halbschuhen nicht abzurutschen, währenddessen ich immer wieder mich umdrehte, den Blick auf die Stadt zu genießen, der mit wachsender Höhe immer schöner wurde – zu viel für meine Kamera; leider sämtliche Bilder, die ich von hier schoss, und sogar der Film von den Bergen, wie sie weit hinten thronen, im Panorama unter dem Orange des Morgens, sind unscharf geworden. Ein Zeichen: die Schönheit des Erlebens ist ungleich der Schönheit des Fotos; so schön Erlebtes zu fotografieren empfand die Aussicht wohl häretisch. Den Aufstieg lang blieb ich einsam, sah Kletterer und Wanderer weiter oben, und schließlich merkte ich auch, warum. Ein metallenes Geländer führte quer zu meinem Pfad, der doch eher „original“ als „official“ war. Vielleicht wurden auch deshalb die Bilder unscharf, weil ich Allahs Ruhe gestört habe und den falschen Pfad genommen. Nachdem ich eine Stunde gelaufen war und auf den grünen Nacken des Berges stieg, traf ich erleuchtenderweise auf einen christlichen Kirgisen, auch noch Liebhaber echten Kaffees und guten Englischs mächtig, mit dem ich einige Zeit lang das Gestein entlang hoppelte und die Sicht genoss. Auch er war zu touristischen Zwecken hier – als langjähriger Bürger der Stadt war er noch nie hier oben gewesen. Zum Abschied empfahl er mir eine kleine Bude mit echtem Kaffee – welche witzigerweise auf dem Weg von meinem Hostel lag und mir bereits aufgefallen war.

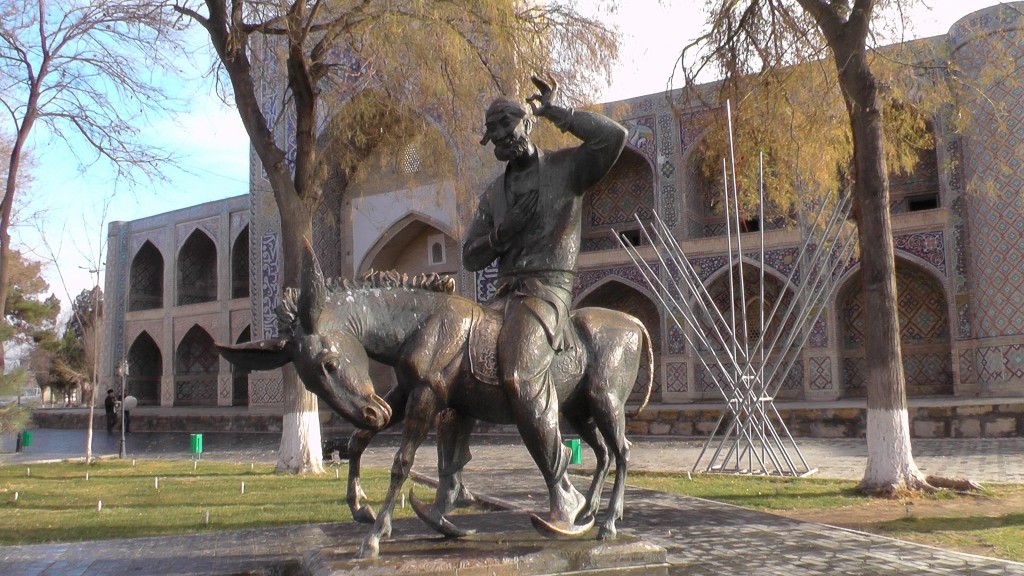

Zweieinhalb Stunden keine einzige Sekunde zu viel. Ein wunderschöner Spaziergang und allen, die je nach Osch kommen sollten, wärmstens empfohlen – das trifft es nicht. Allen, die nach Osch kommen und Zeit haben, wie ich, einen Tag vor sich, der ohne To Do einfach darauf wartet, gefüllt zu werden und Entspannung und geistige Ruhe suchen, denen sei die Wanderung empfohlen. Was ist die Stadt sonst? Man kommt durch schmutzige Straßen, Sichtachsen bis zu den Bergen, trifft auf Lenin, der noch stolz vor dem Rathaus und der überdimensionalen kirgisischen Fahne steht, zu dem dann ein Obdachloser, von derselben Hochzeit, wie wir Fliege, angezogen, meinte, er war ein Scheißkerl (nicht die überwiegende Meinung in diesen Breiten); trifft auf dutzende Zigeuner, deren Kinder mit ihren bemalten Handflächen am Ärmel zupfend um ein wenig Geld betteln, große Augen und die Stimme so schmerzhaft wehleidig, dass der Europäer denkt, das kann nur ein Trick sein und sein Geld in Sicherheit bringt – ihre Armut zwischen all den wogenden Augen gehört zur Stadt wie die sichere Ruhe des Berges, der über sie wacht. Osch ist die Schönheit des Südens, grande dame mit Schwung, mitteljung, kapriziös, aber lächelnd, zärtlich und noch immer erfolgreich reizvoll. Manchmal traurig, manchmal böse, ernst, aber immer offen und immer ruhig, immer lächelnd. Der Basar ist alt, existiert seit 3500 Jahren und reicht endlos den schmalen Fluss entlang, an beiden Ufern, reich an Waren, drei Reihen Nippes, zu eng zum Fotografieren und lang wie die Gassen im Albtraum, durch die man hündisch gejagt wird. Es gibt, wie üblich, alles und vor allem Kram, Verstaubtes und Altbekanntes, aber auch immer wieder Spannendes, Interessantes – nun, deshalb bin ich gekommen. Muslimische Kopftücher, die wie jene neue Kollektion des Sommers modisch um Mannequinköpfe gelegt sind, traditionelle Musikinstrumente aus eigener Handarbeit, und wohl die schlimmste Toilette, die ich jemals betreten habe. Zwar gefliest an Wänden und Boden, mit Spülung, aber so unendlich dreckig, dass ich Zweifel habe, ob seit der Unabhängigkeit eine Putzfrau eingestellt wurde. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich mich schwer getan habe zu atmen – zum Glück war der Besuch kurz und ich musste mich draußen erstmal von dem Gestank erholen. Vielleicht habe ich auch nur zu lange die Luft angehalten.

Ich schaffe es nicht, den ganzen Weg durch das Treiben zu gehen und kehre um, irgendwo, bin zu müde und habe noch einiges zu tun und sehen – tatsächlich bleibe ich noch für einen runden, kirgisischen Hut stehen, den teuersten bitteschön, aus Baumwolle, nicht aus Plaste. Mit ihm werde ich Muslim und Allah behüte mich, ihn niemals in Taschkent öffentlich zu tragen. Die Stände und ihre Kleidung, Tand und Tücher, Markt der Eitelkeiten und wieder an dieser seltsamen Brücke, von der ich kein Foto habe: Bauarbeiten, dumpfes Donnern der Maschinen, ich gehe zwischen den grauen Pfeilern, Beton, die Ebene hebt sich und führt auf Straßenniveau, von wo aus im Umdrehen die Seltsamkeit des Elements betont wird – irgendwie biegt sich die Brücke nach unten und bildet ein Tal, unter dem der Fluss schwemmt und der Basar biegt, die Spaziergänger bummeln und Arbeiten hämmern. Eine alte Frau verkauft Äpfel und Sonnenblumenkerne, aber ich will keine Äpfel – durch die dreckigen Straßen zurück – alles ist enger als in Taschkent und die Autos fahren auf weniger Platz –abblätternde Farben an einst bunten Geländern hier am Wegesrand pflücke ich Blumen zu Staub… Der Himmel noch voll nasser Wolken, kein Tropfen, keine Spannung in der Luft – ich bin müde und laufe gekniffen, biege links ein und weiß, der Weg ist lang, weit noch zu gehen, ewige Meilen neben Bäumen und kleinen Läden, die Chips, Konserven und Obst verkaufen. Einer nach dem anderen und voller als der vorige – Warenstapel hoch in den Raum, die Eier auf dem Boden neben den Keksen, unter Schränken an Dosen, daneben Mehl und Mais. Eine Internetlocation erwartet mich; schnell schreibe ich heim und werfe einen Blick auf meine Dienstmail. Ein kurzer Gruß auf Facebook mit meinem letzten Blog und die Vergewisserung: Wie heißt die mongolische Währung? Was gibt es in Ulan-Bator zu sehen? Nicht viel und ich bin beruhigt – dann gibt es nicht viel nachzuholen. Eine Stunde, mehr soll mir nicht vergönnt sein, mein Zeitplan hetzt – Zeitplan? Aus Taschkent kenne ich die Müdigkeit, immer geradeaus zu gehen, die Augen stieren und nur die Eindrücke rechte und links lassen die Augen noch immer weit aufgerissen, wie durch Wasserschwaben schwer, dumpf folgt der Kopf, der Gedanke, dem Tritt – es war nicht so schlimm, ich hatte Energie aus dem langen, kalten Schlaf und lief, so gut es ging, ohne Gedanken ans Liegen; wohl aber an Kaffee. Welche Freude, dass auf dem langen Rückweg jene Bude, jenes Häuschen liegt, von dem mir der Kirgise erzählt hat. Ich denke an das Geld, doch das vergeht, als ich sehe, dass der doppelte Espresso nur einige Cent teurer ist als der einfache – Im Nachhinein bezweifle ich, dass er mehr war als die doppelte Menge an Wasser auf die gleiche Menge Pulver, aber Gott! war das nötig. Als ich zurückkomme, bleibt mir wenig Zeit – mein Zimmer erscheint mir wärmer, aber genauso klein wie zuvor und es zieht mich, an meine wenige Zeit denkend, wieder hinaus in die Straßen, die Luft, Atmosphäre will ich gierig aufsaugen, als hätte ich seit Tagen nicht geatmet – habe ich?

Nun siegt der Wunsch nach Ruhe, aber welche Kürze – ich höre Schritte auf dem Gang und die Inhaberin, die ihre paar Worte Englisch verliert. Ich muss an ihre Worte mir gegenüber denken: Einen zweiten Ausländer schickt sie zu mir ins Zimmer. Kurze Zeit habe ich, mich aufzurichten und einmal zu schütteln, schnell über das fast zu lange Haar zu streichen und dann steht Noah in der Tür – halb Brite, halb Türke, mit großem Rucksack und einem großartigen britischen Englisch, das ich für die gesamte Zeit des Zwischenseminars übernehmen sollte – einfach weil es so schön ist. Seine Route führte ihn per Anhalter von China, wo er irgendwo arbeitet, über Ulan-Bator, Astana und Bischkek hierher, von wo er weiter nach Tadschikistan und über den Pamir-Highway will. Im November. Hitchhiking. Einen der gefährlichsten Highways der Welt. Mit Zelt und Daumen. Die Lenin-Statue schaue ich mit ihm an (s.o.) und wir wollen irgendwo essen – nicht so leicht, nachdem zwei Etablissements zumachen, als wir kommen und das, in dem wir letztendlich waren, buchstäblich vor unseren Augen die Stühle hochgeklappt hat – nicht später als sieben Uhr. Dementsprechend gefüllt war die Karte – von je zehn Suppen und Hauptgerichten standen eine Suppe, zwei Gerichte zur Auswahl und auch vom Schaschlik war nur ein Rest übrig.

Nun, gut und günstig war’s und das, was der Magen gebraucht hat. Ein bisschen Reden war nicht schlecht, ich sei der erste Englischsprechende seit 18 Tagen, sagt Noah. Das Thema verschob im Verlauf des Abends mit abnehmend leerer werdender Plasteflasche von „Europäische Flüchtlingspolitik“ zu: „Have you seen the new James-Bond-movie? I ought to see it.“ Das besondere, warum ich ihn auch erwähne, ist eben die Flasche Wodka mit Eistee, die er immer dabei hatte und regelmäßig seinen guten Schluck daraus nahm. In Kasachstan, erzählte er, hätten die Leute ihn pur getrunken und weil ihm das zu heftig war, ist er darauf gekommen, Eistee beizumischen. Ganz ohne geht dann wohl doch nicht. Nun, schlecht schmeckt es nicht… Gegen einige Schluck ist nichts einzuwenden, für den Schlaf, der glücklicherweise wärmer verlief als der vorige. Ich konnte gut gelaunt aufstehen, nach einer wirklich schönen Stadt und mit Wasser, Lepjoschka aus Kirgistan, die von gestern für heute in meiner Tasche verstaut waren – ein Tag lag vor mir, der viel fordern sollte, und mich so müde hinterließ, dass ich nichts zu tun wusste.

Und nun? Der große Trip von Osch nach Bischkek – berüchtigt unter jenen Radfahrern, die, sagen wir, von Trondheim nach Tokio fahren oder von Paris nach Peking – wo ist der Text, die mächtigen Worte? Ich muss passen. 120 Stichpunkte und solche Macht am Ende, die mich kraftlos niedergelassen hat – meine Feder stockt, mein Hirn kann diese gewaltige Reise nicht mehr bewältigen, begreifen, und wieder einmal stirbt die Kunst vor der gigantischen Wirklichkeit; ihr fühle ich mich nicht gewachsen, der Anspruch dieses Unterfangens erschlägt mich und so fühle ich es gerechtfertigt, diesmal nur meine Stichpunkte vorzulegen. Die Eckklammern sind ergänzt; einiges vermochte ich nicht mehr zu lesen und am Ende, im Dunkeln, wurden die Punkte so knapp, dass ich mich um Interpretation bemühen musste. Sonst findet sich alles, wie ich es im Moment des Erlebens niedergekritzelt habe; ein unendliches Fragment einer unglaublichen Reise, eindrücklich, unvergesslich vielleicht.

- Luxustaxi: alter Honda, drei Sitze, Lenkrad rechts, Automatik [d.h. ich saß links vorne und konnte alles aus „Fahrerperspektive“ sehen]

- Fahrt: 18 Dollar

- 650 km [die Strecke Osch-Bischkek ist länger als die Luftlinie Taschkent-Bischkek]

- Fahrer erzählt von Kirgisen als Vater der Usbeken, Kasachen, Uralrussen, Ungarn und von Verwandtschaft mit den Nazis (blaue Augen)

- regnerisch, aufgeschüttete Erdhügel, grasbewachsen, durch die die Straße eine Schneise schlägt

- schönes Licht gegen graue Wolken, goldener Schein aus dem Braun

- Fahrer ein bisschen verrückt – Überholen vor Kuppe

- Um etwas zu sehen, fährt er bei rechtem Steuer in Fahrbahnmitte

- Osch bis Jalal-Abad fast wie deutsche Landstraßen mit ihren Orten

- Strom von Baum zu Baum gespannt [nur Stämme, die freilich künstlich dorthin gesetzt wurden]

- diese dunkelgrün-braune Hügellandschaft – so weich, sanft

- ausgebrannter Laster

- Fahrer: es gibt kein usbekisches Volk, Usbekistan ist ein Problem

- Fahrer: wir haben Usbeken aufgenommen, Kultur gegeben, dann haben sie unser Land gestohlen; so wird es in Deutschland mit den syrischen Flüchtlingen sein

- mehr Schafe, Lämmer als in Usbekistan

- 2010 war hier noch „Krieg“

- wenigstens hat Fahrer normales Gehör – nicht so laute und dumme Musik wie nach Dostyk

- kleine Städtchen mit schmutzigen Häusern aus Lehm und Blech, dreckige Basare, schlechte Straßen

- plötzlich Sonne

- Straßen durch Felder, Bäume, gelbes Laub

- Dörfer mit Schlammstraßen, durch die sich Tanklaster und PKWs steuern

- Marschrutkas, gegerbte Gesichter, an den Seiten Babuschkas, Kartoffeln – Markt-Atmosphäre, Schaschlik, ältere Herren mit Hut

- Fahrer weiß viel über Usbekistan [geographisch, historisch – Fakten, die er zu seinen Theorien spinnt]

- Fahrer: [auf die Kirgisen bezogen] „Wir haben eine große Historie, nur wissen wir es selbst nicht.“

- wieder Junge und Mädchen, die Kühe führen

- Fahrer: Was würdest du als deutscher Kanzler machen?

- Betonhaltestellen

- Zentralasien wie USA: Was sollen wir mit diesem vielen Platz anfangen?

- Kirgistan ursprünglich, natürlich

- lange usbekische Grenze, die ein einsamer Soldat im Zwischenstreifen entlang patrouilliert

- Höfe schon in Usbekistan von hier aus sichtbar

- lange, strohgedeckte Unterstände für Obst (Trauben) zu verkaufen

- Schulkinder wandern Straße entlang

- oft Tiere auf Fahrbahn – Schafe, Kühe, Ziegen

- Fluss Naryk, dann Stausee, schroffe Bergmassive

- Tunnel sind hier nicht mit Militär besetzt

- Absteige: hoch spannendes Milieu [Mittagessen]

- Mittagspause: Boulette mit Ei darauf, darunter Reis, Nudeln, Buchweizen, in Soße. Schulessenqualität – für gut zwei Euro alles, was man an Nahrungsmitteln braucht

- eine Strecke nicht für Fotos, sondern für das Gedächtnis

- rein in die zerklüftete Bergwelt des Tian-Shan, an der sich die road entlang schlängelt, zur Linken (meist) Fluss und dahinter wieder Berge. Ich erwarte den Schnee.

- Immer wieder begegnen uns Fahrzeuge [die ganze Strecke ist nicht schlecht befahren]

- Was für eine Macht in diesen Riesen(Felsen), Fluss türkis und ich kann ihn nicht fotografieren [weil er aus fahrendem Auto schlecht zu sehen war]

- voll von Kuppen und Kurven, hinter denen man die nächsten meist nicht sieht

- Siedlungen in den Bergen

- Karasum river

- Stadt/Dorf, wo alles auf Kirgisisch und Englisch steht

- Laster mit deutschen Inschriften (Deutsche Kleiderspedition etc.)

- Straßenhunde

- nur Vorgeschmack, Berge flachen ab, vereinzelte Menschen

- gefährliche Linkskurve – überholen

- schneebedeckte Gipfel in Sicht

- es geht steil bergauf, Motor dröhnt angestrengt

- und wieder ins Tal: Karaköl [inkl. wunderschönem See]

- See-Häuser: Kaffee, Fisch – hätte lieber Fisch gegessen als „Bifschteks“ [so heißt diese Art von Boulette hier]

- spektakuläre Täler, wie nur auf Fotos gesehen – weidende Schafe auf saftiger Wiese vor schroffen Hängen, Ketten in Rot, Braun, hinten Weiß

- Ich stelle Fotos hinten ans Erleben an. Je gefesselter ich von einer Szene bin, desto weniger kann ich sie festhalten.

- Reiter

- Berge mit verschiedenen Farben [in einem Fels!]

- 50 m [steiler Abgrund], keine Planken [Fahrbahnbegrenzungen]

- Strecke super [insgesamt] bis auf ein Stück Stein-Erde

- diese russischen Liebeslieder mit Akkordeon – immer Diskobeat, doch melancholisch

- Gebirge – Bäume, kälter, Siedlungen, fast Dämmerung, 100 m unter Schneegrenze

- Tal mit roten Felsen, Bächen neben aufwärtsstrebender Straße, rechts Wald im Tal mit fast versiegtem Fluss; Fahrer: besonders während Schneeschmelze schön

- Fahrer hält zweimal an, um Honig zu kaufen

- Und plötzlich, mit dumpfen Ohren aus den Bäumen auftauchend, liegt vor uns eine Landschaft in vollem Weiß und statt Regen stößt Schnee aus dem Nebel uns an…

- Durch dieses Weiß und Nebel rauschen wir also für immer, eine Ewigkeit und als sie vorbei ist, kann man sich nicht erinnern, dass sie je begonnen hätte.

- wie ewiges Eis: ewiger Schnee

- ob man auf solcher Strecke überholen sollte…

- LKWs im Schneckentempo – auch wir verlieren einmal die Kontrolle, der Wagen rutscht weg, bleibt aber auf der Straße [nun einmal dank professionellem Fahrer]

- Es ist schon extrem, außer dem braunen Streifen der Straße nur reines Weiß zu sehen.

- Hier bleiben einige liegen; Reifenwechsel, eingeschneite LKWs

- Noah wollte den Pamir fahren: noch höher, noch gefährlicher, noch später im Jahr

- Straße mit Eisflecken

- Beginn [der Schneezone, also ein Rückblick]: Radfahrer – warum macht man so was? Herausforderung

- Hier basteln Leute Schneeketten

- VW in Graben

- liegen gebliebenes Räumfahrzeug

- bis irgendwann auch der Weg weiß wird und man die Straße kaum erkennt

- wir fahren Schritttempo

- Doch stechen schon Felsen, hartnäckige Gräser aus Nebel, Schnee am Hang heraus

- Schleier von Eisstaub wehen über den marmorierten Boden, über den unser Honda so vorsichtig rollt.

- Mercedes überholt uns – völlig vereist, so müssen wir auch aussehen

- alles klar, kein Nebel, blaue Wüste [aufgrund der einsetzenden Finsternis]

- Gazprom-Tankstelle im Nichts

- Fahrer kauft ekliges Zeug, Kefir, viel Salz [Kurt]

- Dunkelheit, hoch gewundenen Weg, schmal – Überholen!?

- riesige Schneewehen, Straße total Schnee

- kein Licht, Schneewände, nur Rücklichter zu sehen

- Schneeflocken als Feuerwerk [gegen die Windschutzscheibe]

- Eiszapfen an Fahrzeugen

- 18:30 Uhr: Too-Ashuu – hoch, dunkel [3180 m]

- Tunnel kaum für zwei Spuren breit, Überholen, versmogt, Gegenverkehr

- Abfahrt gruselig, LKW-Schlange

- tiefster Winter

- absolute Schwärze, Rücklichter

- Fernlicht beliebig ein/aus – kein Unterschied

- Stau auf 3000 Meter – liegen gebliebene Fahrzeuge blockieren den Weg

- Leute durch das Eis, grell von Scheinwerfern bestrahlt, versuchen ihre Laster flott zu kriegen, laufen herum, rufen – wir stehen

- Horrorfilmszenario [Kein Vorwärtskommen in Höhen, in denen man noch nie war, in einer Umgebung, die man vor Schwärze nichts sieht; diese Laster, Autos, die entgegenkommen wollen und das Eis, der Schnee, die gefährliche Straße – kein Rettungsfahrzeug wird durchbrechen und kein Hubschrauber landen können. Ein Unfall hier und man hat den Beginn eines Horrorfilms.]

- heftiges Schneetreiben

- Straße nur noch Schollen Eis

- Fernlicht macht nur noch mehr Schnee sichtbar

- Nichtstraße

- Man sieht Hand vor Augen – mit Licht

- keine Bande, kein Berg – Schnee

- Spuren im Schnee weisen Weg [den Straßenverlauf!]

- Fahrt in tiefstes Schwarz, Windschutzscheibe friert ein

- in Nichts und Schnee, der uns entgegen stiebt

- zuerst wird Boden eisfrei – Fahrer gibt Gas

- fast links von Straße abgekommen

- Leute stecken geblieben, im letzten Moment gesehen [Sie standen an der rechten Seite, ihr Fahrzeug nah am Berg und hätte einer von ihnen auf der Straße gestanden, wir hätten keine Chance gehabt auszuweichen.]

- Ich beginne mich wieder zu spüren, während wir aus der Schwärze fahren.

- 8:30 Uhr unten

Ulaanbaatar

Was für ein Drogentrip hinter mir liegt – dieser Rausch ins Dunkel, die stehenden Laster im Schneetreiben, Eiseskälte auf 3000 Metern, Riesen auf schmaler Straße, glatt, auf der die Wagen teils dreispurig standen, und in beide Richtungen Stehende. Sie kommen mir immer wieder hoch, diese Bilder – für’s Gedächtnis! Ah, 40 Minuten nichts und der Weg führt endlos abwärts, 40 Minuten Schwärze und nur Schwärze und brüllendes Schneegewitter, das uns an die Scheibe pocht, jene, die langsam zufriert, als wolle sie uns das bisschen Sicht, das wir noch haben, nehmen – jene auf die Spuren im Schnee, die uns sagen, hier sind sie entlang gefahren, hier ist es sicher. Ab und zu streift der Scheinwerfer die Bande, bei allzu windigen Kurven und dann wieder sehen wir seltener Rücklichter – 40 Minuten ins Dunkle, und nie zuvor hatte ich so großen Drang mich zu bekreuzigen – starrend auf das Schicksal vor mir, als wären es die Parzen selbst, die schnippelnd mit den Scheren wackeln, lachend, winkend, und ich doch in Sicherheit. Dagegen flog der Rest der Zeit wie ein Gewitter durch mich hindurch, ohne mich zu treffen – vorbei, als wär ich zu Staub zerfallen und müsste mich erst neu aufbauen. Bischkek um Zehn, nach 13 Stunden Fahrt – was für ein Trip! Und ich völlig fertig, kein Gedanke liegt mehr, wo ich sein soll und sowieso verliert sich die Zeit von selbst, keine Bemühungen in der Richtung.

Ich habe mich mit Vicki aus Almaty und Malin aus Bischkek in der Wohnung von letzterer getroffen; um Eins geht es weiter und bis dahin tauscht man sich Geschichten aus – ich komme erstmals in den Genuss, all das Kuriose und Belustigende live zu erzählen, statt immer nur an imaginäre Gegenüber zu schreiben, während ich müde vor dem Computer hänge. Mein Abendessen besteht aus sehr seltsamen Somsa mit Huhn; mehr halte ich in meinem Zustand auch nicht für nötig. Als es zum Flughafen geht, scheine ich ganz fit – genug, um nicht tot umzufallen – vor Ort sieht das schon anders aus; wir sind zu früh und die Tore geschlossen. Ich kann Flughäfen nicht leiden, absolut nicht, und trinke mit den anderen lieber einen Nestlé-Löslichkaffee, auch noch für Geld, als weiter nachzudenken. Das gereicht mir beim Einchecken zum Nachteil. Ich hätte einen Wodka trinken sollen. Die überweiche Frauenstimme, die mit mir auf Russisch redet, weil ich zu lange gebraucht habe, auf ihre englischen Fragen zu antworten, sagt mir, ich könne diesen schönen schwarzen Rucksack in die Kabine nehmen, ich müsse ihn nicht aufgeben – check, die Sicherung sagt, lieber alles am Mann und weniger Stress bei der Ankunft; die Sicherheitskontrolle sagt check, Sie haben ein Messer im Rucksack. Ich hole mein Taschenmesser heraus. Nein, ein langes. Nach einigen Sekunden rastet der Warnmechanismus wieder ein und sagt, ups, sorry für die Verspätung – du wolltest den Rucksack doch aufgeben? Er nimmt mein Outdoorbesteck und auch das Taschenmesser, dessen Klinge in Europa unter die Maximallänge fällt, und lässt mich noch müder und traurig den Bereich verlassen – und ich hatte gedacht, ich mache es mir einfacher. Metallbesteck, ich demonstrierte ihm noch hoffnungsvoll an meinem Arm, wie wirklich wenig Schaden es anrichten kann. Ist an Bord verboten. Turkish Airlines serviert Metallbesteck. Zu allem Überfluss war der Wodka im Transitbereich auch noch so überteuert, dass ich diesen Ärger nicht einmal herunterspülen konnte. Das waren wirklich schöne Sachen und dumm, dass ich sie verloren habe – wie gesagt, ich kann Flughäfen nicht ausstehen, wirklich nicht. Wenigstens schützt einen die Müdigkeit davor, den Verlust einiger Metallstäbe zu sehr zu Herzen zu nehmen. Wo ist das Herz? Das erste Mal in meinem Leben schlafe ich gut im Flugzeug und bin überrascht, wie leicht ich mich im Anschluss fühle. In Ulan-Bator haben sie sich Mühe gegeben – der Flughafen hat eine nette Atmosphäre und ich schenke ihnen gleich dafür meine Sympathie, dass sie ihn nicht in Grau-Blau gestaltet haben. Wärme, schon aus den Farben. Keine Umständlichkeiten bei Einreise und Passkontrolle. Nur die Männertoiletten sind gesperrt. Das Gepäck hätte ich auch aufgeben können, die Koffer der beiden anderen kommen sofort und wir machen uns auf, irgendwie irreal in die kälteste Hauptstadt der Welt, oder die dreckigste, wie Vicki meint. Über airbnb hat Malin eine Unterkunft gebucht; für zehn Dollar holen sie uns gleich ab: die Vermieterin und ihre Mutter. Die Kälte schlägt einem ins Gesicht, aber sie tut gut – nach so vielen Stunden innen, einer langen Autofahrt und dann der Flug. Nur der Magen ist, wie üblich nach langem Sitzen und Fliegen, verdreht und nimmt sich die Zeit, sich gerade zu rücken – es dauert bis in den Nachmittag, bis wir beide irgendwie fit sind. Der große Toyota rollt angenehm geräuschlos die Straßen entlang, vom Flughafen in die Stadt. Wir passieren dabei eine Straße an den Hügeln, die die Stadt umgeben, und haben einen Blick auf das Zentrum des Landes, in dem die Hälfte seiner Einwohner lebt – Ulaanbaatar, der rote Held der Revolution, liegt verschneit, und Smog ballt sich über der Stadt. Protzig schiebt er sich aus den Höhlen, Zylindern, den gigantischen Türmen am Rand der Häuser, als wären sie Teil des Lebens, und stoßen doch Tod aus. Das Panorama wird von sowjetischen Klötzen dominiert; ich sitze auf der anderen Seite, zum Berg hin. Ein erstes Bild, bevor wir hinunter in die Straßen Ulan-Bators rutschen, enger als in Taschkent, alles ist viel mehr durcheinander – Autos, Gebäude, Brücken, wie in Chicago oder New York, und die Sichtachsen ändern sich immer, vielfach versperrt von Blöcken, und mittendrin Brachfläche. Die Unterkunft liegt direkt neben der Peace Avenue, die sehr zentral an den zentralen Treffpunkten wie dem State Department Store und dem Mittelpunkt der Stadt am Chingis-Khan-Square vorbeiläuft. Alles wirkt westlicher, auch die Inneneinrichtung hier, in der Wohnung, dem Hostel – nur der Inhalt der Schränke erinnert an Usbekistan: alles vollgepackt mit Kram, Dosen und Tüten, die ganz gewiss keine regelmäßige Verwendung erfahren.

Ein erster Spaziergang bringt Erinnerungen an Lettland, die Kälte, minus zehn Grad, aber für uns der Tod. Wir kommen aus sommerlichen Temperaturen – dort, wo es kalt war, auf 3000 Metern im Wind- und Schneetreiben, bin ich nicht ausgestiegen. Es ist nicht so weit wie Zentralasien, wie Taschkent zumindest, die Straßen sind weniger breit und stärker befahren. Und trotzdem quetschen sie sich, fahren wild – ich dachte immer, in Taschkent können sie es sich erlauben, Platz genug ist ja. Aber hier – gibt es Bäckereien! Auf unserem ersten Weg kommen wir an nicht weniger als drei Stück vorbei und machen in einer Halt – Selbstbedienung, irgendetwas essen. Roggenbrot! Die Überraschungen nehmen kein Ende; zum ersten Mal seit langem bestelle ich mir einen echten Espresso aus einer echten Maschine und – er schmeckt göttlich. Ich merke bald, ganz ohne echten Kaffee geht es doch nicht. Der in Osch war Appetitanreger, dieser hier Auslöser für Erinnerungen an den Golf von Neapel: 21 Espressi. Und kaum komme ich zurück, haben wie von Zauberhand zwei Gelegenheiten in meiner Nähe eröffnet, die u.a. guten Kaffee anbieten… So ist die Welt, du wünschst dir nichts mehr als schwarze Bohnenbrühe und wirst belohnt mit Überraschungen. Es ist seltsam, darin sind wir uns einig, hier zu sein, in Ulan-Bator, in der Mongolei und keinen Plan zu haben – vom Land, den Bräuchen. Da ist es gut, wenn die Stadt wie nach Hause kommen ist, europäische Cafés… Es ist überhaupt nicht, wie am anderen Ende der Welt zu sitzen; Ulan-Bator ist eine Stadt im Nichts, in freiem Feld mit Hügel und irgendwo sind Berge. Die meiste Zeit nur Eis und Schnee, und trotzdem – so viel wird hier hinein gebracht; es ist wie nach Hause kommen. Als wäre Zentralasien ein riesiges Vakuum zwischen dem Westen und China. Oder die Mongolei eine europäische Exklave; das trifft es – auch politisch – wohl besser. Es ist Samstag und der steht im Zeichen der Ruhe, mein Magen braucht sie, mein Kopf ebenso und mein überschwängliches Herz nimmt sie ebenso an. Abends hätte ich fast Lammniere gegessen. Nun, ich sollte es nachholen können. Fast schon in alltäglicher Lethargie verging der Sonntag, als wir durch die Gegend getappt sind, essen gegangen und dadurch die James-Bond-Vorstellung verpasst haben. Die Suppe war es wert, echt mongolisches Essen, auf immer ein Erlebnis: Brühe mit Schafsfleisch und Zwiebeln, vorsichtig gewürzt. Auf die Dauer muss es nicht sein, aber mit 100 ml Wodka – in anderen Größen gab es ihn nicht – doch, als Flasche – gibt es kein besseres Futter bei Eis und Kälte. Abends war mir diese so heftig durch den Mantel in den Bauch gekrochen, dass ich fast wieder einen dieser Anfälle bekommen hätte – Angst in kalt und feucht… So streckten sich die beiden Tage vor Beginn des Seminars gelassen über den Eindruck eines sehr westlichen Ulan-Bators, ganz unspektakulär und doch würdig der Erinnerungen.

Montag. Pünktlich um 15 Uhr versammelten sich die Vertriebenen aus Mongolien, der Kasachei und den Ländern der Kirgisen, Tadschiken, Usbeken auf dem Sofa des kleinen, zentralen Hostels, in dem wir alle untergebracht waren. Nur natürlich nicht pünktlich und alle passten auch nicht in die Räume, sodass quer über den Spielplatz weitere Zimmer angemietet werden mussten. Ein Seminarraum war ein, zwei Stündchen zuvor gefunden worden, und so begann alles unter den besten, gelassensten Voraussetzungen. Da kommt keine deutsche Ordnung gegen an. Ich als Usbeke fühlte mich reichlich überstrapaziert von der geforderten Pünktlichkeit, so gerne ich dem Kommando auch gefolgt wäre. Ich muss keine vielen Worte verlieren, die Themen, Spielchen, alles Typische der Seminararbeit und geistig fordernd wie Team-Building, das will und soll ich nicht beschreiben. Unser Weg dorthin, zu jener Arbeit, selten produktiv, führte zwanzig bis dreißig, bei jenem Tempo, Minuten durch die Stadt, durch den Smog, durch die Kälte – Anlass zu Maulerei und Beschwerde, Anlass auch zu Gesprächen zu zweit, dritt, die noch die interessantesten der Tage waren. Nicht nur mit Mongolen, viel spannender fand ich den Stil der Tadschiken, die doch so ähnlich klangen wie was man in Usbekistan hört – nun gibt es durchaus historische Überschneidungen, doch diese Ähnlichkeit war neu und überraschen. Tadschikistan ist ärmer, zerrissener, kleiner, unruhiger. Die Hand, die hier seit 91 das Land umschnürt, zum Ersticken, hält, war lose nur im Nachbarland, das einen blutigen Bürgerkrieg bis in das neue Millennium hinein zu führen und verlieren hatte. Eine Situation also, wie sie dem alternden Usbekistan vielleicht noch bevor steht – falls Fäden der Macht nicht so verlaufen, dass alles aufgefangen wird, im Keim erstickt… Und tadschikischer Plov schmeckt nicht, jedenfalls laut den Berichten der beiden aus Khudschand im Norden, näher an mir als irgendein Freiwilliger sonst. Jedes Land hatte einen Abend Zeit, sich vorzustellen, wobei die anfänglich festgelegte Redezeit von fünf Minuten nur von den sechs Mongolen halbwegs eingehalten wurde. Regeln… Da es mehr Länder als Abende gab, wurden die Stans mit je einem Freiwilligen zusammengelegt: Usbekistan, Kasachstan, Kirgistan, und erzählten so am letzten, müdesten Abend drei unterschiedliche, ermüdende Geschichten; ein Ende in getrockneten Früchten aus Taschkent, sowie süßem und salzigem Naschwerk aus Almaty und Bischkek. Am nächsten Morgen lagen mehrere der Krieger flach, übergaben sich oder – alternativ – hatten Kopfschmerzen. Ob nun von den getrockneten Früchten – ich hatte sie sorgfältig abgewaschen und, selbst Kandidat Nr. 1, was Anfälligkeit des Magens angeht, keine Schmerzen zu beklagen oder vom Hot Pot, zu dem wir am vorherigen Abend marschierten und wo ich endlich meine Lammniere genießen konnte… Das Seminar, am letzten Tag, musste mit der guten Hälfte geführt werden und endete so, wie es schon die ganze Zeit über lief: zerrissen. Ein Termin in der ersten Schule in UB (der wahre Name der Stadt) und einer bei der deutsche Botschaft am Dienstag, der Mittwoch als Ausflugstag und der Besuch einiger beim Bildungsministerium am Donnerstag untergruben Kontinuität und inhaltliche Steigerung des Seminars, wogegen auch die Leiter nichts tun konnten als – noch mehr Spiele zu spielen. Eine Woche ohne viel Hirn, aber dennoch Anspannung – die Kälte. Und jeden Tag über eine Stunde laufen, gesund, wenn nicht der Smog wäre. Immerhin haben wir die deutsche Botschaft besucht und ein Plauderstündchen mit dem Botschafter gehabt, der vorher in Nordkorea eingesetzt war und alle zum Lachen brachte, als er bei Usbekistan aufhorchte, mich fragte, was ich vorher gemacht hätte und ich ihm antworten musste, ich sei jünger, als ich aussehe. Nun, ich hätte sagen sollen, meinte ein Tadschike später, mein Philosophiestudium sei beinahe beendet und ich schreibe gerade an meiner Doktorarbeit, er hätte es mir geglaubt. „Sartre und der Begriff der Freiheit“ oder so. „Der Einfluss marxscher Philosophie auf die Entwicklung Zentralasiens von 1905 bis 1920“. Soll ich noch lamentieren über den Luxus deutscher Freiwilliger im Ausland? Unsere Verpflegung bestand in zweimal täglich Essengehen, auswärts, denn ein inwärts gab es nicht. Acht Euro pro Person pro Mahlzeit stehen zur Verfügung und in der Mongolei geht das exzellent auf – wie in der ganzen Region außer Almaty. Man beschwert sich nicht – Sri Lankian food, Pferdefleisch und mongolische Spezialitäten haben nicht nur den Charakter überbordenden Luxus, sondern auch von Kulturvermittlung im weitesten Sinne.

Von bedeutender Schönheit allerdings war der Ausflug in die Natur am Mittwoch. Es ging langsam los – von einem sowjetischen Denkmal am Rande für die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs, das glorifizierend von der mongolisch-sowjetischen Freundschaft erzählt und wo noch immer ein Ewiges Feuer brennt, von wo aus man den wundervollen Blick über die von der ersten Sonne hinter den kleinen Hügeln begüldete Stadt und ihren sich hebenden Smog genießen konnte, bis – nach langer Fahrt – zur größten Reiterstatue der Welt: Dschingis Khan, seine Geschichte wurde erzählt, während wir an den auslaufenden Stufen zu dem Ungetüm standen, 40 Meter Stahl – glänzend in einer Landschaft unendlichen Schnees, unberührt, weil der November nicht der liebste Touristenmonat hier ist. Man spürt es an den Füßen, Händen, im Gesicht. Wie viel Grad? Was weiß ich, irgendeines Morgens zeigte irgendeines Handy -31 an, und selbst wenn man diesem nicht glauben möchte – als wir kamen, waren wir bei -10 Grad erfroren, und als wir gingen, bei -25 Grad für’s Erste bedient. Freilich, trockene Kälte, die man zusammenfalten kann, nicht diese gräuliche Feuchte, die dich so zittern macht, während sie dir deine Haut anfault. Wir standen auf Dschingis’ Pferds Nacken und machten Fotos. Wir besuchten das Museum über die Mongolei in der Bronzezeit und bekamen, einen Guide hatten wir dabei, Geschichten und Geschichte erzählt, die sich – so kenne ich es – nicht immer leicht voneinander unterscheiden ließen. Wir fuhren anschließend fort, um die Jurte einer, sagen wir, an Touristen gewöhnten, Familie zu besuchen, darin zu speisen und zu trinken. Erst Kekse, dann Reiten, dann Tsuivan, traditionell und mit Gemüse! Natürlich mit Fleisch, wer fragt denn so doof? Was sollte es geben, dass Mongolen ohne Fleisch essen – nichts, so war der Eindruck. Ich sagte reiten – ja, auch ich, fast alle. Ich geführt und das war auch ganz gut so, in die weite Welt des Schnees hinein. Hinten Hügel, oben leuchtend klarer blauer Himmel, unten die Tapsen von Pferden, anderen Tieren, Autos – dort drüben kam eines angeschossen, über die Ebene, und wurde langsamer, als es in unsere Nähe kam. Kalt war es, und wir ritten gemächlich, doch kontinuierlich und immer dieser Blick, der von allem ablenken konnte, und stehe man selbst in Flammen – von einem so weiten Horizont kann man nicht die Augen abwenden oder man geht Gefahr, sie beim Drehen des Kopfes dort zu lassen. Wirklich, ein schöner Spaziergang – bloß ohne eigenes Bewegen der Beine, und etwas Rücksichtnahme darauf, dass man ein Tier unter sich hat. Sonst – Kälte. Da tut das Fleisch dann seine rechte Wirkung. Und anschließend im Bus, der glücklicherweise wie von alleine fuhr, konnte man sich von den Strapazen erholen, irgendwie sich doch als Exploitationstourist fühlen und gesättigt, zufrieden liegend, auf die nächste Station warten. Immerhin – nach dem seltsamen Turtle Rock, nun, der Name sagt alles, ging es zumindest zur Buße – einem buddhistischen Kloster, oder Tempel, denn die Statue alleine beherrschte oben den Raum; zu ihrer Erhaltung und Ehre war kein Mönch vonnöten. Und auch dieses, selbst die Buße war für Touristen: Inschriften waren zweisprachig vorgenommen worden – auch eben auf Englisch. Die spektakulären Blicke entschädigten von der getanen Buße und wen nicht die Kälte zwickte, den konnte der Anblick frei sprechen von allen Sünden, wenn man wie ein Geist in der Landschaft aufging und in den Himmel stieg, als Eisstaub, nie mehr gesehen. Das Innere, wie gerne hätte ich es näher beschrieben, wie gerne länger genossen; doch weder zur Wärme noch zum Glotzen sind diese Figuren, Gemälde und Säulen, Ornamente und Rituale da – wer nicht rechten Glaubens ist und sowieso zur Buße hier, dem verbietet der Raum ein näheres Eintauchen in seine Wirklichkeit, und der Moment bleibt im Gedächtnis verloren als einmalige Annäherung an das Äußere des Buddhismus; das Innen, der Schatz bleibt verschlossen, weil mein Hirn nicht offen genug war, es zu empfangen. Eine wahrhaft buddhistische Weisheit. Spottet nicht, spricht der Herr, nicht einmal über euch selber.

Ulaanbaatar, das eigentliche Ziel der Reise, verschwand als Teil der Kur von dieser einen Fahrt durch grelles Weiß und bittres Schwarz. Irgendwie wurde es Pilgerort anschließend, den der Anpochende nur gereinigt betreten darf, das Haupt geneigt und bereit für noch Schlimmeres – die Kälte, wenn man keine adäquaten Kleider mitgenommen hat. Kälter als Lettland und mein einstündiger Spaziergang bei -17 Grad scheint wie ein Witz gegen all die Gänge zum Seminarraum, zum Essen, durch die Stadt in Ulan-Bator, all das Herzrasen, Angst und Atemnot; der Aufstieg zum Tempel – etwas Heiliges, Großes und die Unheimlichkeit im Bauch macht alles surreal, verschwommen und magisch; diesen Blick über das Tal, wie zugefroren einsam wie oben bei den rasselnden Gebetsmühlen und hinter uns ein Gott. Unheimlich, eng trotz dieser Weite und als könnte man lachen über mich, so naiv oder schmerzensreich – als hätte ich die Geister jenes Berges gestört, jenes Tempels – ich als Tourist, der diesen Ort nicht besteigt, um Opfer zu bringen, sondern um den Blick zu gewinnen. Frieren ist Opfer, Weg der Demut, Schmerz zum Vergessen und Test eigener Grenzen. Das nächste Mal fahre ich im Februar und komme mit der Transsib.

Ja, das Eindrücklichste, alles andere wie Zahnabdrücke in rosarote Gummimasse pressend, waren die Temperaturen. Geschweige denn, dass ich lange Unterhosen oder –hemden mitgebracht hätte, wäre mir mit einem Reißverschluss mehr gedient gewesen als mit der offenen Knopfreihe des Mantels und ich hätte auch nicht nur zwei H&M-Jeans mitnehmen sollen – zum Glück gibt es gute Geister, die zum Ausflug bereit sind zu leihen und zum Glück hatte ich wenigstens ausreichend dicke Socken mit. Aber – aber… Was für ein Einreißen von Schutzwällen, wenn alles friert und der Magen, angegriffen, die Energie des Körpers für sich beansprucht. Wenn alles ein warmer Fluss ist an Schlaf und Fordern – dem Willen, der den Körper immer weiter treibt, weit ab von allen Grenzen – ein Flug über Grenzen und Territorien, sie vielmehr erahnend als erkennend, und auch das nur mehr gewollt, forciert. Bodennebel oder der Smog über der Stadt; blind bin ich für alle Linien und Zäune, bin ich weit ab der Grenzen oder feindlichen Linien oder dem sicheren Hafen meiner Familie, Geistigkeit? Selbst das Zerknirschtsein gehört zu einem Spiel, das ich auf spontan verhängten Regeln begehe. Wie soll ich wissen, wie viel ist zu viel? Die Grenzen sind fluid und wandern mit den Wahrnehmungen der Wirklichkeit um mich herum, gleichsam einen unruhigen Spieler zur Ruhe mahnend und den inneren Schamanen zum Weiterhexen zwingen, den begonnenen Weg bis zu einem Ende zu folgen, anzukommen und nicht den Rückweg zu einem Stottertrip passieren zu lassen. Das Ziel: dieser Abend und die Unterkunft, in der verlässlich die Maschinen, pumpende, pustende, dreckiger Körper die Räume wärmen, und ihnen verdankt man das Leben. Die Kälte war nicht überwältigend, meine Zusätze haben Gutes getan und ich bin dankbar für ihre Hilfe – unendlich. Doch wenn sie da zwischen den Knöpfen von unten durch den Rock in den Bauch kriecht, leise bestimmt ihre eisige Hand nach den heißen Organen ausstreckt, die den Tag eh angeschlagen fortführen in ihrer schwitzigen, ewigen Arbeit gefangen und mit dem plötzlich wieder-anders überfordert sind, wenn dann das Bewusstsein auf die Kühlung gelenkt wird, wird der Körper selbst geschwächt und will nach einiger Zeit unter dem Gewicht dieser Eisenfaust brechen – es ist nur der Bauch und alles – sorgfältig aufgebaut – verstört und verwirrt – bricht, stürzt und plötzlich steht der müde Kopf allein und hält zusammen, was lange scheinbar nicht mehr zusammen gehört – die Kabel sind getrennt und es läuft vorbei, bis Willenskraft und Ausdauer den Tee brauen, die Ruhe genießen, den Stift zücken. Es ist natürlich, ich habe noch immer die Kraft, oder schon wieder, meinen Zustand zu dokumentieren; wie ein Hund an der Leine zerre ich, kläffe ich innerlich, bis ich los darf – sobald mein Magen mich nicht mehr voll beansprucht, springe ich los und zerre Wörter hervor, bis ihre Bedeutung viel höher scheint als der bittere Gehalt, der sich eben weit weniger dramatisch beschrieb. Der Mensch gewöhnt sich an so vieles und hält so viel aus – am Rande des Zusammenbruchs, des Kollabierens auf offener Straße, weit, weit noch weg – nur die Grenzen, sie verschwinden, wie weit? Ein Haar oder ein Sichtfeld – mein Kopf ist es nicht, der diese Schnüre hält und meine Hand nicht, die sie trennen wird.

Habe ich etwas vergessen? So vieles, aber es ziemt sich nicht, den Schleier der Vergangenheit zu heben, nur um korrekt zu sein und jedes gezählte Haar zu notieren, nur um sich zu beweisen oder seinen Tafeln zu genügen – so viel ist gesagt, alles weitere bleibt Geheimnis.

Hinter den Rändern

…der müden Augen liegt eine Welt, fernab, am Rande des Sichtfelds. Sie kriecht, umkreist mich bedächtig, und ich umkreise sie, ein stetiges Sehen und Verschwinden, Entschweben und Verstehen. Was gibt es groß zu verstehen? Ein Leben, zwei Leben – alles ein einziges Leben auf einem einzigen Planeten. Ich sehe und bin überfordert, warum? Als käme ich aus eingesperrter Welt, und bin doch frei, in weite, große Märkte, Westen, Angebot und endlich wieder viel zu viel! Ich flog von Ulan-Bator nicht nach Hause, zu schnell durfte es nicht gehen, sondern behutsam nach Bischkek, an den Rand Kasachstans, doch deftiges Zentralasien – ich flog und lächle, wie gut der mongolische Flughafen. Eine Bücherecke gab es und, pst, das wollte ich niemandem sagen, ich habe mir die „Brüder Karamasow“ gekauft – auf Russisch, scheint ein Anspruch zu sein, den ich mit nach Deutschland nehmen darf. Nun liegen sie bei mir und ich bin froh, ein Andenken für mich aus der Stadt, die mich doch so sehr beeindruckt hat – dieses Radikal, wie ein Kessel, brodelnd, glühend vor Kälte, Angst und dem Gegenteil von Schweiß. Nein, Bischkek ist kaum sehenswert, nicht zu verachten, nur so schlicht quadratisch, da fehlt mir doch die Kreativität. Hier müssen Häuser nicht, wie in Neapel, um ihren Platz, ihr Recht am Ort zu sein, kämpfen. Zurück zum Flughafen – Turkish Airlines fliegt auch bei minus 25 Grad, während EasyJet schon in Berlin mit angefrornen Tragflächen aufgab – ein letzter Blick auf die versmogte Stadt; ich sitze am Fenster und erlebe einen der schönsten Starts meines Lebens: raue Hügel, schneebedeckt, steigen aus dem tiefen Nebel wie Geister, Schamanen, die Geister beschwören. Die Sonne, die alles kalte Weiß zu einem Teppich aus Spitzen und Tälern macht, eine Decke aus Weiß und Schatten, unter dem wie Zipfel eines Tischtuchs Pyramiden stehen. Hier erscheinen sie wie jene Narben der Erde, die sie sind – verwachsene Spuren urmächtiger Gewalt, Kraft der Zeit und Erde. Es zeigt – sie ist verwundbar und welche Schönheit aus Wunden erwächst. Ich stelle mir die schmalen Gebirgsstraßen vor, wie ich sie in Kirgistan gefahren bin – wie lächerlich hilflos der Versuch, diese Wunden zu meistern, wie lächerlich, die Gewalt überwinden zu wollen. Die Laster dort oben sind lebendige Zeichen, wie einfach es ist, den Menschen zu hindern. Die Erde ist gewaltig, gewalttätig und der arme Mensch kann nichts als in kindischem Zorn seine Mutter zu verfluchen – eine Eiswüste unter Wattebäuschen.

In Bischkek fühle ich mich gleich zuhause – bei der Ankunft warten Soldaten, wie wir aus dem Flugzeugexit steigen, ab hier wieder Zentralasien, ab hier wieder Strenge. Kilometerlang säumt den Weg vom Flughafen vermutlich längst obsolete Werbung von „Kunststoff Scheffer“, und hätte ich noch Energie gehabt, hätte ich den Fahrer angeschrieen, was er überhaupt wolle, 2000 Som, 30 Euro für die 40 Minuten – aber ich war zu schwach und hatte genug gehandelt, nachdem er 3000 wollte. Nun, ich habe das Geld und er vermutlich nicht. Ich sei ein guter Mensch, beim Aussteigen, und als hätte ich genug Ruhe gehabt, kam ich im Mantel der Tiefenentspannung todmüde an, um Geburtstag zu feiern – ein kulturweit-Freiwilliger der Frühjahrsausreise, und ein anderer Deutscher, die ganze Nacht, fröhlich, lustig, taumelnd attraktiv ein Schleier der Unterhaltung. Erwähnenswert kaum… doch, jene Gruppe Ethnologiestudenten aus dem fernen Tübingen, die in Kirgistan Feldstudien treiben. Das nenne ich ein Studium. Das Bett – der Boden – wartete vergeblich auf mich; um Viertel vor Sechs bin ich hineingekrochen und nur Stunden später von der Helligkeit ins Leben gerufen worden. Mein Magen hatte mich gewarnt und davon abgehalten, den Alkohol zu trinken, den ich gerne getrunken hätte; so ging der Tag vorüber – schmerzlos, konturlos, ereignislos. So war der Flug nach Taschkent langweilig, außer, dass ich es verpasst habe, die Flasche Wild Turkey 101 1 Liter für 17 Euro zu kaufen.

Den Bischkeker Flughafen, die Reihe vor dem Check-In, finde ich nicht anheimelnder als vor einer Woche, wo die Frauenstimme so säuselte, dass ich ihrem Ton verfiel und mein Metall vergaß – diese Reihe, sie erinnerte mich an die Bilder der Apokalypse, wo Massen warten und hoffen, unter den 144.000 zu sein – eine Kopfschmerzhalle und leider zu wenig Zeit, mich im Duty-Free-Bereich für das richtige Getränk zu entscheiden – der Whiskey, Hälfte des deutschen Preises, von Usbekistan ganz zu schweigen. Ich wünsche mir ihn an den Mund. Ein Totmacher für die Furcht. Immer denke ich an all die Beamten, Kontrolleure und Polizisten, die mir, wenn sie wollten, Böses antun könnten. Ich werde klein und ängstlich nur in Gedanken an ihre Macht, zurückzuweisen, zu verweigern und Privates zu öffnen, auszuschöpfen, Rechte der Person zu übersteigen und den tiefen Kern des Bösen zu offenbaren: Du willst doch töten! Es ist die Angst, mit offenen Armen ins Messer zu laufen und als sei man schuldig, schlägt man die Augen nieder vor den stolzierenden Blicken der gehorsamen Kinder, selbst vielleicht müde, aber ohne Frage und Gnade ihr Sold verrichtend – aus Angst, dann wieder selbst schuldig zu werden. Die müde Seele fürchtet sich umso mehr, ihr Widerstand ist lahm, und nach jeder bestandenen Prüfung, jedem überwundenen Blick und jeder Kontrolle, friedlich, möchte sie ein Kreuz in die Luft schlagen und für die Güte danken, diese arme Seele in Frieden ruhen zu lassen. Und wird dabei noch kleiner. Der Prozess – Kafkas große anatomische Fantasie, Vivisektion und genüssliche Ausführung der Bürokratie, so ist die Zeit. Die Unsicherheit steigt ergeben mit dem Versuch, die Reise sicherer zu machen. Am Ende steht ein Heide, der Kreuze schlägt und Gebete spricht, flach atmend den tief gebückten Geist zu vertreiben sucht, der seine Imagination besetzt und scharf umklammert hält… So lange bis ich sitze, ruhiger werde und mir sage, Air Kyrgyzstan ist nicht schlimmer als EasyJet. Den Rest habe ich vergessen.

Zu einer unverantwortlich normalen Zeit betrat ich also zum zweiten Mal den Taschkenter International Flughafen… Nicht schöner als beim ersten Mal, nicht lieblicher; der Duty-Free-Shop hatte keinen Wild Turkey und 40 Minuten dauerte es, bis ich mein neues Visum in den Pass gestempelt bekommen hatte. Man muss ausreisen, um ein Visum verlängern zu können, und ich muss meines verlängern – jetzt habe ich, was ich will und erspare die Einzelheiten. Visa in Usbekistan sind nicht die schlimmste, aber eine schlimme Sache. Endlich den grün-blauen Schein in der stolzen Hand haltend, fand ich meinen Rucksack, letzter des Fluges aus Bischkek, mitten im freien Raum liegend vor. Was sollte ich mir daraus machen, geschlossen war er noch, also schritt ich langsam, müde und unerwartet problemlos durch die Gepäckkontrolle, Zoll und stand dort, wo ich schon einmal stand – am ersten Tag, und bewunderte den breiten Asphalt, hinter dem die Taxifahrer schreien. Einer verfolgt mich bis ans Ende des Parkplatzes – ich weiß, dass jene teurer sind, will ein Auto von der Straße dort hinten nehmen; kein leichtes Unterfangen. Ein naher Abschnitt Bäume schützt mich und ich setze meinen Rucksack ab, die Sum zu nehmen, die ich in der vorderen Tasche gepackt hatte. Offiziell darf ich damit nicht einreisen. Ich ziehe den ersten Reißverschluss auf, den zweiten, greife hinein und stutze. Hunderttausend Sum. Das war nicht das, womit ich Bischkek verlassen hatte. Ich reiße sofort die anderen Taschen auf, sonst ist nichts weggekommen. Zuhause vergewissere ich mich – einige Sum, einige Som und Euros, die beide vor Müdigkeit dort gelandet sind – und meine Tugrik. Sie schmerzen mich, mein Souvenir, und wer kann mit ihnen etwas anfangen? Jetzt habe ich nur noch die Brüder Karamasow. Ein Taxifahrer ruft von der Straße, ob ich irgendwohin will. Ich zögere. Bleib hart, noch ein Stückchen weiter, dort vorne fährst du billiger. Ich gebe auf. Jetzt ist nicht die Zeit zu widerstehen. Nicht mehr.