Mai. Es sei ein nasser Frühling. Seit Tagen schwebt morgens das Licht unter einer Wolkendecke, es regnet und nachmittags folgt die Sonne über blendend blauen Himmel, der immer ausschaut, als habe man ihn frisch gestrichen, aber auf jeden Fall gesund – sodass man seinen Augen gar nicht trauen will, hängt am nächsten Morgen die dichte Decke wieder vor dem Fenster. Aber die Temperaturen sind angenehm, kühler als von den Hiesigen erwartet – wie ein leichter Junisommer. Die Sonne kann aber schon ganz schön warm werden, 30 Grad vielleicht. Ich fühle mich gut, zumindest nach einer solch einnehmenden Zeit rastloser Beschäftigung, nach der eine Woche Ruhe unabdingbar war. Jetzt kann, will ich wieder schreiben.

Aufgrund der starken Wechselwirkung der Ereignisse habe ich beschlossen, der unweigerlichen Verärgerung meiner eins, zwei, drei Leser zum Trotz, wieder mal einen riesenhaften Block zu schreiben – ich liebe dann doch zu sehr die Pathetik und das Überdimensionierte, Größenwahnsinnige – deshalb wahrscheinlich passe ich ganz gut in dieses Land, das gerade alles tut, um eine Reihe architektonischer Veränderungen in der Hauptstadt umzusetzen, die wie ein flotter Einfall wirken – ШОС zhe budet – die Shanghai Cooperation Organization (deutsch: SOZ), in denen die Demokratien dieser Erde (Russland, China, Usbekistan, Tadschikistan, Kirgistan, Kasachstan) zusammenkommen, um ihrerseits über Wirtschaftsangelegenheiten zu reden. Dass Indien und Pakistan im Prozess des Beitritts befindlich sind, macht die Sache zwar gewaltiger, aber nicht besser. Da Usbekistan den momentanen Vorsitz einnimmt, werden sich die Staatsoberhäupter aller Mitgliedsstaaten und jener mit Beobachterstatus wie Weißrussland am 23. und 24. Juni in Taschkent treffen, wichtige Dinge besprechen und wieder abhauen. In den letzten drei Monaten vor diesem diplomatisch gewichtigem Treffen, bei welchem Usbekistan den Restdiktaturen zeigen will, wie sehr es mit der Welt mithalten kann, zu sagen, in diesen anderthalb Monaten ein gewaltiges Hyatt Regency im neousbekischen Stil zu errichten und ein, zwei Basare umzubauen und eine Häuserzeile über ein, zwei Kilometerchen zu renovieren, dazu kleinere Arbeiten hier und da an Bürgersteigen, Bushaltestellen, Fassaden zu sagen, alles kein Problem? Nun, plötzlich jedenfalls sind Arbeitskräfte da, die Gerüste, aus denen ein Hyatt wird, standen bereits bei Julias Ankunft vor drei Jahren, ein Supermarkt gegenüber, der seit meinem ersten Tag leer steht, wird wiedereröffnet, mehrere der besten Straßen der Stadt werden vorsichtshalber noch einmal asphaltiert, Gehwege werden überall neu verlegt, plötzlich geht etwas, plötzlich arbeiten sie alle… Sie haben kein Geld, die Lehrer an den Schulen pünktlich zu bezahlen, außerhalb der gängigen Routen für Touristen und Business bröckelt es an allen Stellen, Infrastruktur wird nur dort gebaut, wo sie von Ausländern gesehen wird, während Lehrer in Nukus mit Hühnchen bezahlt werden. Das ist kein Witz, davon hat ein lokaler Radiosender berichtet, und die BBC hat die Meldung dubliziert – die Kommunen bekommen kein Geld, und zwar wortwörtlich. Letztes Mal mussten sie das Jahresgehalt in Kartoffeln und Karotten auszahlen, dass es jetzt lebendige Küken gibt, in Wert eines Jahresgehalts, ist natürlich noch viel irrsinniger. Auch in Taschkent kommen die Zahlungen spät an, drei, vier Monate verzögert. Dabei sollten die Banken durch den gedrückten Kurs eigentlich genug Geld machen… Und jetzt bauen sie alles um, völlig uninteressiert daran, welchen Nutzen es für die Stadt, die Infrastruktur und die Leute im Nachhinein haben wird. Wer wird im Hyatt Regency schlafen? Wozu dann wurden die Basare renoviert, die seit jeher Orte der Begegnung sind, wozu die kalte Glattheit, alles neu, spiegelblank und tot? Damit die Ebbe in den usbekischen Staatskassen nicht sichtbar wird, machen sie einen auf Reichtum und Modernität. Und das in letzter Minute, als wäre es ihnen im Februar eingefallen: ШОС же будет! Что делать! Massenbau.

Wenn ich mir vorstelle, mit welcher Qualität, bei diesen Myriaden an Arbeitern, die nicht alle professionelle Bauarbeiter sein können (s. Shahrisabz), jene Mauern hochgezogen werden, und mich umsehe und feststelle, ich bin in einem Erdbebengebiet, dann muss ich leise mit den Mundwinkeln zucken. Hätten sie es richtig machen wollen, hätten sie früher anfangen sollen. In einem Monat geht es los, und die Stadt ist eine Baustelle. An einer zentralen Kreuzung haben sie Kameras an der Ampel installiert – dass das den Verkehr beruhigen wird, können selbst sture Beamten nicht ernsthaft glauben. Das Lachen vergeht mir, wenn ich mir den Alaiskiy anschaue. Der ist ein wahres Opfer der Misere, sein buntes Leben wird nun eingeäschert, wie in Shahrisabz die Straßen und Häuserzeilen. Es wird alles wieder aufgebaut (für das SCO-Treffen reicht zur Not auch eine Fassade), aber trotzdem tut es weh, sämtliche Läden einmal ausgeräumt und ausgebrannt zu sehen, bevor sie beginnen können mit ihrem Handwerk, das lächerlich plump und bereits im Entstehen kaputt scheint. Angefangen hat alles mit dem großen Baldachin, unter dem die Früchte und Eier, das Gemüse und anderes verkauft wurden, hier entstehen nun nagelneue, glänzende Gebäude, die im Gegensatz zu ihren sowjetischen Vorläufern wohl keine Jahrzehnte überdauern werden. Man sieht, wie die Gerüste Form annehmen und kann sich den Plan der Architekten vorstellen – der neousbekische Stil, in dem auch Shahrisabz gehalten ist, in dem das Forum am Amir-Temur-Platz und das gleichnamige Museum protzen – Bauten, von denen die Farbe abblättert, noch ehe sie zehn Sonnenkreise stehen. Und hier und dort Schutt und Staub, neulich bin ich über die Baustelle gelaufen, als störte es niemanden, wahrscheinlich solange, bis ich den Fotoapparat zücke. Später habe ich die Probe aufs Exempel gemacht und die Videokamera mitgenommen, hat auch keinen gestört. Habe ich Fotos vom alten Alaisky? Wahrscheinlich nicht, wer hätte ahnen können, welche Schnapsideen den Leuten dort oben kommen, im Suff oder im Breschnewschen Gehirnzerfall, wer weiß. Ich bin ja kaum betroffen, kenne den Markt keine sieben Monate, andere sind mit ihm aufgewachsen. Seine Kennzeichen werden ausgewaschen, das Erbe um jeden Preis ausradiert, alles muss neu sein, glänzend und schick, ersetzt durch kaltes Plastik, Fassaden, die nach einer Hand voll Jahren brüchig sind. Ihn, typisch für die Basare, zierte ein großer Ark, ein Bogen, dessen wuchtige Gestalt keine andere Funktion hatte als dem Besucher mit großen Lettern zu künden: OLOY BAZAR – der im Sommer Schatten bot, unter dem ich vor wenigen Wochen Schutz suchte vor einem Regenguss und unter seiner Hand einen Lavash aß – und nun ist auch der Vergangenheit, das Beste wäre ja, einen neuen zu bauen, aber sie scheinen etwas gegen schattenspendende Bauten zu haben. Das Gleiche passiert ja den Bäumen, die zu sowjetisch wachsen. In Fergana holzen sie die alten Platanen ab (Einst waren die Straßen stolze Alleen, jetzt umgeben sie tote Klötze, aus denen nichts Lebendiges starrt…), mit der scheinheiligen Begründung, ihr Holz verbreite Krankheiten, lässt sich prima als Baumaterial verwenden. Stattdessen werden notdürftig Kastanien und überflüssige Nadelbäume gepflanzt, die Lieblingspflanzen des Präsidenten, die hässlich sind, klein und keinen Schatten geben. Vor dem Tor des neu verkleideten Hauptgebäudes, das wohl zu dick war, um spontan abgerissen zu werden, wird es statt Platanen einen weiten Platz mit spärlich besäten Beeten geben, Bänke stehen herum, als ob sich jemand bei 40 oder 50 Grad in die Sonne setzen würde. Nur der Brunnen, dessen Fontäne wie die vor dem Opernhaus die Form einer Baumwollknospe hat, bleibt stehen. Ähnliches passiert dem Mirobod-Basar – einmal wird alles ausgeräumt, geputzt und mit beigefarbenem Aluminium verkleidet. Solange die Stände mit ihren blauen Sonnenschirmen auf den Parkplatz quetschen, enge Gassen und platzsparend aufgetürmte Waren lassen, gefällt er mir sogar besser, als unter dem großen Dach, in dessen Gerüsten immer die Vögel kreischten. Wir alle jedenfalls sind gespannt auf ШОС, wie es hier heißt, das Treffen der Mächtigen – das ursprünglich im September geplant war, dann Monat für Monat nach vorne rutschte. Dummheit liegt in dem Gedanken, in drei Monaten ein riesiges Hotel hochzuziehen, inklusive Inneneinrichtung und Garten. Wenn die Grundpfeiler schon seit Ewigkeiten dort stehen, wer hatte denn die blöde Idee, überhaupt damit anzufangen? Jetzt beeilen sie sich und machen sich selbst lächerlich. Ach, es gibt genug Grund zur Aufregung in diesem Land, und ich nutze sie alle – kein Wunder, dass ich erschöpft bin. Aber manches ist ja bei uns nicht anders. Wenn da ein Event mit internationaler Elite wartet, wird alles geputzt und gewaschen, und wehe, ein Auge schwenkt hinüber in die schmutzigen Straßen, dorthin, wo das Leben passiert. Nur traue ich uns Deutschen zu, die Zeitplanung ein wenig angemessener zu arrangieren. Auf ein Wort von O’zbekkino Ende April hieß es sogar, das Ganze soll vom 16. bis 21. Mai stattfinden, das wäre dann doch zu gewagt gewesen. Aber die Gerüchte sprießen sowieso ins Kraut.

Doch alles Jammern und Wehen vergeht, wenn es auf etwas Großes zusteuert, das wie ein Felsbrocken aus der Sonne oder wie ein Eisberg aus dem tiefen Ozean stakt, undurchdringlich, weil die Zukunft konkrete Gestalt annimmt. Das Durchschiffen und Laufen gleicht einem Marsch mit Tunnelblick nach vorne, immer nach vorne, wechselseitig auf die eigenen Füße und bis zur nächsten Kurve starrend, dabei den eigenen Atem verstärkt wahrnehmend, bis die freie Luft einen fängt und man vor lauter Obacht kaum die Macht des Eises spürt, die vorher so drohte. So eben sind Projekte, irgendwie klappt alles, und mit Julia und Ravshan sitzen zwei im Institut, die das, was sie machen, einfach können – das Kinder- und Jugendfilmfestival „Shum Bola“, die Übersetzung unseres Partnerfestivals „Schlingel“, findet nun zum dritten Mal als dessen Ableger in Usbekistan statt. Meine Aufgabe bestand als kleineres Mitglied der Programmabteilung hauptsächlich in der Betreuung der Volontäre, die wir per Aushang im Institut gesucht hatten, und die Koordination des Rahmenprogramms. Da dies die erste Erfahrung hinsichtlich der Größenordnung für mich sein sollte, wurde mir meine Russischlehrerin Kristina zur Seite gestellt, denn wir erwarteten einen großen Aufwand an Arbeit und Koordination. Ravshan war die ganze Zeit damit beschäftigt, dass alle Filme liefen, wie sie sollten – dass die Technik da ist, wenn sie gebraucht wird, die Filme korrekt abgespielt werden – Irgendetwas ist immer los, und einer muss bei den Filmen dabei sein, um im Notfall Alternativen zu organisieren. Besonders in diesem Land kann man, das wird uns in Fergana eine Lehre gewesen sein, nichts den lokalen Kräften überlassen, wenn man Erfolg nach westlichen Maßstäben erstrebt. Es geht hier nicht um eurozentrische Perfektion, sondern um eine Frage der anerzogenen Mentalität, Verweis: Fergana. Da die Delegation im Vergleich zum Vorjahr zahlenmäßig stark angewachsen war, rannte Julia fast den ganzen Tag mit ihnen durch die Stadt – Rundfahrten, Besuche und ein kaum ergiebiges, weil kontrolliertes Gespräch mit lokalen Filmemachern. In dem Fall war es gut, dass ich nicht ganz alleine mit meinen 16 Leuten da stand, sondern jemanden zur Seite hatte, die Arbeit aufzuteilen.

Die Vorbereitungen liefen über Monate. Wir hatten drei Wochen zuvor die Ticketvergabe gestartet und dazu eine eigene Telefonnummer eingerichtet. Wie im letzten Jahr hatten wir Schulen aktiv angeschrieben – uns wurde mitgeteilt, das sei jetzt schwieriger als früher, die Lehrer können nicht einfach mit ihren Schülern von dort verschwinden – wir hatten aus Angst vor fehlendem Publikum erstmals Werbung im Radio geschaltet, sowieso unseren Internetpartnern Bescheid gegeben, so möglichst viele Kanäle bedient und schließlich lief die Vergabe der kostenlosen Karten exzellent – am Ende waren alle in fremden Händen. Was relativ zu sehen ist. 100 Karten pro Film hatten wir bereits an O’zbekkino vergeben, das hatten sie sich gewünscht, die wollten sie selbst verteilen. Zusätzlich, weil wir grundsätzlich angebrachtes Misstrauen gegenüber usbekischen Behörden und ihren Aussagen mitbringen, verteilten wir Karten für die volle Kapazität des Saals, und stockten die Sitzplätze mit Plastikstühlen auf. In der finalen Woche druckte ich schließlich hunderte Quizzettel und Ausmalvorlagen, die ich aus dem weiten Internet herausgesucht hatte, legte mir alle Preise, Stifte, Blätter zurecht, überprüfte noch mal alle Pläne zur Aufgabenverteilung, Zeiteinteilung und was ich sonst nicht alles für Tabellen und Listen erstellt hatte und dann – sollte es losgehen.

Bereits einen ganzen Tag vor der Eröffnung am 28. April flog Elias Rodriguez aus dem Filmbereich der Goethe-Zentrale in München ein, der sowohl Julia als auch Ravshan von diversen Deutschlandbesuchen ihrerseits kannte, und uns gleich eine Reihe neuen Inputs für unsere abgesagte Filmreihe mitbrachte. Am Tag der Eröffnung selbst folgten Michael Harbauer, Leiter des „Schlingel“-Filmfestivals in Chemnitz, plus drei seiner Kollegen – eine sollte die Filme an- und abmoderieren, zwei weitere waren hauptsächlich für PASCH da, um Workshops an Schulen durchzuführen – und der Produzentin des Eröffnungsfilms „Nussknacker und Mausekönig“, Katharina Wagner. Am Mittwoch hielten wir ein zweites Treffen mit den Volontären ab, das erste Mal im Kino. Der Eingangsbereich streckt sich ab der Kasse, bald durch eine Glaswand und dem Kontrollschalter vom Herzen des Kinos getrennt, 200 Meter in den Raum hinein und mündet in einer Treppe nach oben. Hier ist links die Cafeteria, treppab ein Speiseraum, rechts geht es zu den Toiletten und zum Lager, hier stehen zwei Spielautomaten und ein Paynetschalter. Die Treppe hinauf geht es geradeaus und noch ein paar Stufen hoch zu mehreren Sälen unterschiedlicher Größe – unserer war der links hinten mit einem Fassungsvermögen von 450 Plätzen. Doch bleibt man nach der ersten Treppe stehen, zieht sich eine große Wand links hinunter, um die herum man eine weitere, breite Treppe hinauf erreicht, zu einer großen, leeren Fläche, geradezu einem kleinen Saal und links dem großen, berühmten, der dem Kino seinen Spitznamen gab – „Panorama“, weil der Raum, an dem der Rest von außen wie ein Anbau wirkt, kreisförmig errichtet ist. Die Leinwand ist riesig. Am Samstag traten auf dem Vorhof hunderte dieser grünen Männchen in Uniform zum Appell an und versammelten sich anschließend in dem gigantischen Saal, ließen dabei die Tür offen – nur leider sprach der Bühnenredner auf Usbekisch. Hier, vor diesem Rundbau, auf der großen Fläche, war die Zentrale der Volontäre. Julia, Ravshan und ich waren schon öfter hier gewesen, hatten zuletzt Klapptische, Stühle und vier Banner mit dem Goethe-Logo gebracht und im Lager verstaut. Die Volontäre hatte ich eine Woche zuvor kennen gelernt. Auf den Aufruf kamen 20 Rückmeldungen, zum ersten Treffen erschienen 18, zum zweiten nun, einen Tag vor Beginn 16 – eine großartige Quote. Zwar waren im Verlauf der Tage immer wieder die Hälfte abwesend, krank oder einfach nicht da, letztendlich erschienen von diesen 16 aber alle mindestens an zwei Tagen und ich war am Ende ausgesprochen zufrieden mit ihnen – auch wenn es zu dem Zeitpunkt nur sechs oder sieben gewesen sein mochten. Aber keine Spur von dieser usbekischen Lethargie, der man bei Erwachsenen ständig begegnet, stattdessen Lebensfreude, Lustigkeit, Eifer – und noch Wochen, Monate später wurden neue Fotos auf Facebook gepostet, Erinnerungen geteilt – ein großer Erfolg. Wir hatten ein Zimmer ganz am Anfang der Eingangsmeile, gegenüber der Ticketkontrolle – den Raum des Verwaltungsleiters, der abschließbar war, mit Venezianischer Spiegelfolie beklebt und in dem wir all unser persönlichen Hab und Gut ließen, sowie die Technik, die Schreibwaren, Preise und Papiere, wenn wir mit der Tagesarbeit fertig waren.

Obwohl die Eröffnung erst um halb Drei beginnen sollte, bestellten wir die gesamte Gruppe am Donnerstag um Zehn ins Kino. Aus den Lagerräumen mussten die roten Klapptische getragen werden, die Plastikstühle und jene bunten aus Metall, da waren noch verstaubte blaue, die wir aus Befürchtung von Überfülle in den Saal trugen und oben standen unsere Rundtische – das alles musste vor unserer Zentrale aufgebaut werden, die wir uns mit Tischen und Stühlen gemütlich einrichteten. Die Klapptische wurden aneinandergereiht und ergaben eine ausgestreckte Malecke mit Platz für 30 bis 40 Kinder, dahinter die Metallstühle und runden Tische, weil die beiden Frauen vom „Schlingel“ einen einfachen Bastelworkshop zur Eröffnung anbieten wollten. Direkt hinter unserer Ecke standen zwei Massagesessel, die wir leider vom Strom trennen mussten, unserer Technik zuliebe. Der Besitzer kam dann am dritten Tag und beschwerte sich, er würde ja so kein Geld verdienen – Blödsinn. Erstens sind die Stühle bescheuert billig und zweitens habe ich in den vier Tagen auf den zwei baugleichen, die an der gegenüberliegenden Seite standen, nur einen einzigen Nutzer gesehen. Aber sie waren eine willkommene Sitzalternative zu den kurzen Sesseln vom Kino, in denen man sich nicht anlehnen konnte, die wir sonst in unserer Ecke aufgebaut hatten. Wie im letzten Jahr hatten wir tausend Luftballons in verschiedenen Farben bedrucken lassen („Shum Bola“ auf der einen, „Schlingel“ und GI-Logo auf der anderen Seite), und einige hundert verteilten wir gleich für die Eröffnung überall im Kino, vom Eingang hin bis zu unserem Hauptquartier, bis hin zum Saal und auf der Bühne, wissend, sie würden von den Kindern zu Scharen geplündert und geraubt werden. Für die Tische hatten wir weiße Decken und einen durchsichtigen Plastiküberzug, damit die Kinder mit unseren Stiften nicht die Decken beschmierten. Das Ganze deckten wir mit Programmheften und den Ausmalmotiven für den jeweiligen Tag, dazwischen die Bunt- und Bleistifte, die wir besorgt hatten. Alle Stühle wurden einmal abgewischt, alles aufgeräumt und sauber zurecht gelegt, die Banner standen an ausgesuchten Stellen – zwei im Saal, zwei gut sichtbar auf dem Weg zu uns Volontären, zum Rahmenprogramm – und die Technik war aufgebaut. Vom letzten Jahr blieb ein Fotodrucker inklusive ausreichend Papier und Farbe, um Bilder der teilnehmenden Kinder, vor der Vorführung aufgenommen, bereits nach dem Film zum Mitnehmen, an zwei dafür aufgestellte Tafeln gepinnt, präsentieren zu können. Im Institustslaptop, der mit einer transportablen Soundanlage verkabelt war, lag eine CD mit Kinderliedern, die ich digital im Ordner zum letztjährigen Fest gefunden hatte. Ich hatte mir sogar die Mühe gemacht, alle Lieder auf eine ähnliche Lautstärke zu skalieren, damit wir die Musik einfach laufen lassen können, ohne ständig am Regler drehen zu müssen. Damit war alles vorbereitet – der Saal war geschmückt, im Eingangsbereich stand stolz unser Pressestand, den Temur und Zafar vom Institut mühevoll aufgebaut hatten – dort standen nun einige Volontäre, die Besucher zu begrüßen und das Programm zu verteilen – und sowieso waren wir alle bereit für die Eröffnung. Ich wechselte mein Arbeitsshirt gegen ein weißes Hemd und strich mir einmal durch die Haare, spritzte mir auf der Toilette Wasser ins Gesicht und war gerüstet. Eine knappe Stunde vorher schneite nun die Delegation herein, die sich bisher im günstigerweise direkt gegenüber befindlichen Hotel ausgeruht hatte, Harbauer brachte acht schwarze „Schlingel“-T-Shirts mit, sowie Haribos für die Volontäre (Ich wies die Mädchen am Eingang gleich an, die Shirts überzuziehen), und man stellte sich einander vor.

Elias wollte Fotos machen, auch ich hatte einen Apparat aus dem Institut mitgenommen, aber meine Künste sind doch eher lahm und in den dunklen, langen Sowjethallen macht sich die Arbeit mit dem Licht schwer. Erst langsam strömten Kinder durch die prominent mit unseren Plakaten beklebte Eingangsallee. Als die Bewegung in Schwung gekommen war, waren aber alle Gedanken zerstreut und man konzentrierte sich darauf, was zu tun war – die Malecke wurde grundsätzlich von mehr Kindern belagert, als an den Tisch passten, denn der Saal war noch gesperrt und die Massen wussten nicht, wohin mit sich und ihrem Kindergeschrei. Heute wollte eine der Volontärinnen für die Fotowand knipsen, ich konnte mich herumtreiben und den allgemeinen Zustand beobachten. Elias wurde als Bartträger (genau aus diesem Grund) für ein Interview abgewiesen, das dann Oybek, ein Institutsmitarbeiter, der bereits die Ticketbestellungen entgegen genommen hatte und nun eine Umfrage unter den Besucher durchführen sollte, stellvertretend übernehmen musste. Nach mehreren dringlichen Bitten wurde der Saal geöffnet, auch wenn die Moderatorin, Harbauer, Ravshan und Julia mit ihren Vorbereitungen noch nicht ganz fertig waren. Ich musste schnell dafür sorgen, dass einige meiner Mädchen – denn das waren die allermeisten Volontäre – in den Saal huschten und die erste Reihe freihielten, immerhin sollten auch Vertreter von O’zbekkino und dem Kino anwesend sein, ganz abgesehen von unseren Gästen. Unsere Vorbereitung war dermaßen erfolgreich, die Volontäre so gewissenhaft, dass ich, sobald nach dem ersten Mal der Ablauf klar war, auch hätte abwesend sein können, so selbständig erledigten die Volontäre ihre Arbeit, sprachen sich untereinander ab und teilten sich auf – so etwas habe ich in Usbekistan noch bei keiner Gruppe erlebt – diese Einigkeit und Hilfsbereitschaft, gleichzeitig eine so tiefe Dankbarkeit. Im Vorfeld hatte ich eine Reihe von Tätigkeiten erstellt, die zu jeder Vorführung zu beachten sind – vorne am Eingang müssen Leute mit dem Programm stehen, die die Zuschauer begrüßen und ihnen den Weg zum Rahmenprogramm und zum Saal zeigen, die Malecke muss von mindesten drei Volontären betreut werden, es müssen im Saal Plätze freigehalten werden und andere zugewiesen. Dann kehrt für eine Weile Ruhe ein. Nach jedem Film gibt es ein simples Quiz mit drei Fragen, und kleine Preise wie Ansteckbuttons, Silikonarmbänder und Süßes werden verteilt. Die Preise müssen vorbereitet werden, die Antworten eingeprägt, sofort nach Beginn der Vorführung muss der Drucker gestartet werden, all die aufgenommenen Bilder der Kinder auszuspucken, denn der Prozess dauert lange. Idealerweise fällt das Mittagessen in eine dieser ruhigen Pausen, aber in dem Punkt waren wir abhängig vom Erscheinen unseres Sponsors, der in großen Taschen hochwertige Gerichte in Papierschachteln brachte, Servietten, Besteck und Wasser. Wenn nach der Vorführung die Massen sich durch die enge Tür quetschen, müssen dort die Zettel für das Quiz verteilt werden, an den Fotowänden muss jemand stehen, die Quizteilnehmer nach oben zu lotsen und darauf hinzuweisen, dass Fotos, auf denen man sich oder sein Kind sieht, zum Mitnehmen gedacht sind, des Weiteren ist an der Zentrale ein ungeheurer Ansturm an Kindern zu erwarten, die allesamt ihre Antworten überprüfen lassen wollen, dem mit mindestens vier oder fünf Volontären begegnet werden muss. Wichtig: Man muss aufpassen, dass die Kinder nicht unsere Bleistifte mitnehmen – ich glaube, von 36, die wir mitgebracht hatten, verblieben am Sonntag die Hälfte.

Wie halt Eröffnungen so verlaufen, verlief auch diese – mit Worten von vielen Seiten: Julia vom Goethe-Institut, Harbauer vom „Schlingel“, Herr Musaev als Leiter von O’zbekkino, Katharina Wagner als Produzentin des Eröffnungsfilms, und wo nötig wurde es von unserer Übersetzerin ins Russische transferiert. Auch unser Maskottchen Sebo Sharipova betrat kurz die Bühne. Sie ist die Enkelin unseres großzügigsten (und in diesem Jahr einzigen) Sponsors, „Bek“, der nun eigentlich Farhod Sharipov heißt, den wir aber nach seiner Restaurantkette benennen. Er selbst arbeitet gar nicht mehr, ist aber Herr über ein Imperium von 18 Restaurants in Taschkent und zwei oder drei in Samarkand. Dieser Mensch und seine Firma sind sehr wertvoll für uns – nicht nur sponsert er Abendessen für die gesamte Kompanie, sondern auch das Catering für die Volontäre zum Mittag. So erlauben wir uns, seine zehnjährige Verwandte als Maskottchen einzusetzen. Zum ersten Jahr haben sie dann tatsächlich ein Musikvideo aufgenommen, in dem die Kleine singt: „Kino, Kino, …“, mit usbekischem Text, ein Ohrwurm, der uns die nächsten Tage alle verfolgte.

O’zbekkino wollte das Festival im Vorhinein nicht bei einem deutschen belassen und schlug zunächst vor, usbekische Spielfilme neben den deutschen zu zeigen – was wir glücklicherweise abwenden konnten. Am Ende legten sie uns eine Liste von 12 animierten Kurzfilmen vor, die vor unseren acht Spielfilmen gezeigt werden sollten – natürlich sprachen wir uns dagegen aus, dass mehr als zwei Kurzfilme vor unserem laufen, und im Endeffekt war das ganze Programm völlig durcheinander. Mal lief einfach gar keiner, weil die Techniker keinen bekommen hatten, einmal liefen zwei und ansonsten der eine von beiden Seiten gewünschte, wobei nicht klar wurde, nach welchen Kriterien die Kurzfilme ausgewählt wurden. Eine Legende, in der unser Held in einem Land, das Kirgisien ähnlicher sah als Usbekistan, sich für sein Volk opferte, indem er die feindliche Armee in die hohen Berge führte und verhungern ließ, wurde vor einem Kinderfilm gezeigt.

Bei uns liefen die meisten Titel mit einem Voice Over, das live von Zarina eingesprochen wurde, eine Studentin, mit denen Ravshan und Julia lange zusammengearbeitet haben und die demnächst in Europa weiter studieren will. Sie ist eine derjenigen, die das Land verlassen sollten, bevor sie sich für ihre Mitbürger zu Tode schämen oder von ihren Mitbürgern zu geistigem Tode usbekisiert werden. Ihr Deutsch ist ausgezeichnet, sie sprach für uns die russischen Dialoge über den deutschen Ton. Nur „Meine Tochter Anne Frank“ als einzig genehmigter Jugendfilm lief mit russischen Untertiteln, und der Eröffnungsfilm bekam eine rustikale Synchronisierung verpasst, die eher dem lettischen Fernsehsynchron entsprach, wo der ursprüngliche Text noch immer unter der anderen Sprachfassung liegt, um sich die Trennung der Sprachspur vom restlichen Ton und das präzise Aufsprechen auf die Münder zu sparen.

Während der Reden und Vorfilme stelle ich mich hinten in den Saal – er ist leerer, als ich erwartet hatte, aber gut gefüllt, vielleicht 400 Leute, mit 50 freien Plätzen kann man leben. Nun ist klar, dass die Entscheidung, unabhängig von den O’zbekkino zur Verfügung gestellten Tickets die volle Saalkapazität zu vergeben, richtig war. Die üblichen Worte und Sätze höre ich zufrieden, nach dem Vorfilm gehe ich hoch zu meinen Volontären, die bereits die Malecke abräumen und mit der Hilfe unseres Technikers Temur den Drucker gestartet hatten. Plötzlich, als sie das Quiz vorbereiten wollen, fällt es mir siedend heiß ein – ich habe vergessen, die Fragebögen mitzubringen! Schnell rufe ich Shomansur an, der im Institut ist, und bitte ihn, die an meinem Platz gesammelten Blätter in eine Kiste zu tun und ins Kino zu fahren – wir hatten ihn extra als Backoffice gebucht. Die klügere Idee sprach er aus, nämlich dass ich ins Institut komme und die Quizzettel selbst abhole. Shomansur steht mit einem Karton draußen, ich renne aus dem Taxi, schnappe mir das Gut, bedanke mich und steige in ein nächstes Taxi, das mich zurück ins Panoramakino bringt. Gut, dass Taxis hier so schnell gefunden sind.

Der erste Tag hinterlässt mich völlig fertig. Es war heiß, auch wenn das Kino angenehm klimatisiert ist, aber das ständige Gehetze, Herumgerenne, weil hier etwas fehlte, und dort etwas zu richten war, meistens aber nur aus Anspannung und Kontrolle – Ist alles da, tausend Mal durchläuft das Hirn dieselbe Schleife, geht alle angelegten Pläne und Tabellen physisch mit den Händen und mental im Gedächtnis durch, gibt durch den Mund Anweisungen an die noch unsicheren Volontäre und fragt sich immer wieder zurück – Was ist die beste Art, das durchzuführen, und wie muss alles aussehen? Wenn dann der Tag vorbei ist und die Anstrengung mit den Besuchern wegfliegt, kippt der Kopf zurück und lässt den Körper die Anspannung spüren, die in ihm liegt. Es war nach Vier, als wir fertig waren, aufgeräumt und die Volontäre auf morgen neun Uhr bestellt hatten. Uns blieben zwei Stunden, bis die Karawane vom Hotel Shodlik Palace los ziehen und am „Sayyor“ auf Bek stoßen sollte. Ich fuhr zunächst mit Ravshan ins Institut mit dem Ziel, gleich Fotos auf Facebook zu stellen. Irgendwie hat das aber nicht geklappt (Wieso, erinnere ich mich nicht mehr) und als ich merkte, wie sehr ich eine Dusche nötig hatte, entschuldigte ich mich und rannte so fix wie möglich auf die Straße, ein Taxi anzuhalten, nach Hause. Dort angekommen, kümmerte ich mich erst um einen Kaffee, stieg dann in die eiskalte Dusche und kam pünktlich heraus, um losgehen zu müssen – nur den Kaffee konnte ich doch nicht einfach so stehen lassen. Ich rief Julia an, schlug ihr vor, direkt ins Restaurant zu kommen, das ich noch das „Nur“ zu sein dachte, als sie mich darauf hinwies, dass wir ins „Sayyor“ gingen, dessen Ort beim „Parkentskiy“-Basar ich nicht annäherungsweise kannte – nie dort gewesen. Musste also doch erst ins Hotel fahren, um mich mit den anderen zu treffen. Für mich bedeutete das weitere Minuten Stress, in denen ich das Koffein gierig in meinen müden Körper fließen ließ, und dann wieder die Treppen runter, um die Ecke durch das gusseiserne Tor auf die Straße und rasch ein Taxi geschnappt. Dem Fahrer legte ich auf die übliche Summe 2000 Sum oben auf und befahl ihm, mich so schnell wie möglich zum Shodlik zu bringen – bei Abendverkehr und den vielen Ampeln eine recht aussichtslose Sache – immerhin raste er wie ein Teufel die Auffahrt hinauf und kam direkt neben dem Auto zu stehen, wo Ravshan lächelnd angelehnt stand, und alle auf mich gewartet hatten. Fünf vor Sieben, zehn Minuten zu spät. Ich habe mich an die hiesige Mentalität angepasst, würde ich sagen – schwer zu glauben, dass vor fünf, sechs Jahren von mir noch die Rede ging, man müsse mich eine halbe Stunde später bestellen, wolle man, dass ich pünktlich käme. Mit der Verspätung kalkuliert man hier ja. Die Fahrt führte tatsächlich in einen Bereich der Stadt, in dem ich noch nie war, den ich in der nächsten Woche aber noch dreimal durchfahren sollte. Das Sayyor war Beks erstes Restaurant in Taschkent, war aber abgebrannt und nun hat er es als sein Hauptquartier wieder aufgebaut, ein neousbekisches Gebäude mit viel Tand und Kitsch – Wir werden nach kurzem Herumirren vom Hausherr empfangen und kurz durch das Gebäude geführt. Auf der zweiten Etage ist ein Selbstbedienungsrestaurant untergebracht, wir aber werden außen entlang geführt in den Thronsaal, das Heiligtum – ein großer Raum mit vier massiven, bunt ausgestalteten Säulen, dazwischen – zwei große Rundtische mit Platz für jeweils neun Personen, von der Mitte bis an den Rand mit Salaten, Vorspeisen und kalten Appetizers geschmückt, aber das brauchte noch gar nicht unsere Aufmerksamkeit. Die Wände waren bemalt, in kärglich künstlerischem, aber unschwer an die alten usbekischen Maler erinnernden Stil, den Verlauf der – was sonst – Seidenstraße dargestellt. Auf der vierten Wand war die Route nachgezeichnet, die anderen drei waren wieder in drei Bilder, drei Etappen geteilt – die Mongolei, China, Afghanistan, Samarkand, Buchara, Choresm, Konstantinopel, Köln und Spanien, wenn ich mich recht erinnere. Selbstverständlich nimmt Usbekistan ein Drittel der Bilder ein, und selbstverständlich ist keine Rede von Ländern wie Kasachstan oder Kirgistan, Tadschikistan – aber das nahm ich eher mit einem Schmunzeln auf, noch nicht so sehr böse. Verschiedene Familienmitglieder der Dynastie „Sharipov“ hatten in Personen auf den Malereien ihr Abbild gefunden – er, der alte Bek, sein Sohn, der das Geschäft der Familie führt, seine Enkelin, sein Bruder – vielleicht noch mehr, aber davon sprach er nicht. Ein goldener Diwan mit hölzernem Tisch markierte die Stelle, an dem er Verträge zu unterzeichnen pflege – ein heiliger Raum. An den ersten der beiden reichen Tische durften alle wichtigen Leute, wir zogen um an den zweiten und hatten dort unseren Spaß – solange, bis ich sah, dass die Leute des ersten um Julia und Harbauer begannen, die Shotgläser zu heben. Leider war ich der einzige an unserer Runde, dem es danach gelüstete, eigentlich waren wir bei Weißwein hängen geblieben. Trotzdem ließ ich mein kleines Glas auf dem Tisch, weise, wie sich herausstellen sollte. Zu uns auf die freien Plätze stießen nämlich drei bei O’zbekkino beschäftigte Künstler – ein Regisseur, ein Mischmeister (Ton) und ein Filmschauspieler. Die beiden ersten bekamen auch gleich Durst und ich hatte endlich Leute, mit denen ich anstoßen konnte. Beides, Wein und Wodka wurden immer wieder fleißig nachgeschenkt – in einem wirklich unnötigen Takt – und neben eine Platte gegrillten Gemüses kam auch das Hauptgericht – gebratenes Fleisch in den üblichen Variationen – Rind, Hammel mit Knochen, Hühnchenkeulen, Pferd… Eine solche Menge an Essen wie an diesem Tag habe ich selten gesehen – im Nachhinein kommt es mir wahrhaftig vor wie ein Sultan und sein Gefolge beim Hochzeitsessen. Die geliebte Enkelin begann dann (Muss sie nicht ins Bett?), „My Heart will Go On“, sowie diverse usbekische Diskolieder zu singen und wir waren wohl alle schon zu angetrunken, um zu unterscheiden, ob das jetzt Playback war oder nicht. Auf jeden Fall fing man an zu tanzen und zu ein, zwei Runden ließ ich mich überreden, nach Sebo spielte der DJ weiter. Ich weiß nicht genau, wie viel Wodka geflossen war, aber ich sehe mich noch am Ende, als O’zbekkino gegangen war, vor der versammelten Delegation stehen und ein Gedicht rezitieren – ich nehme an, es war Brecht, „Erinnerung an Marie A.“ Es gibt auch ein Foto. Resümee: Bek ist Oberschicht, Bek ist Überfluss, Bek ist Wodka in Flüssen.

Am nächsten Morgen aufzustehen war schwer. Doch dem Wecker gehorche ich, glücklicherweise war die Dusche kalt. Sie hatten uns wieder das Warmwasser abgedreht. Das geschieht in jedem Bezirk, um eine Woche versetzt, je vor und nach der Heizungssaison – warum, hat mir noch niemand beantworten können. So wenigstens komme ich nicht in die Versuchung, meiner Gemütlichkeit den Vorrang einzuräumen – schwere Morgen erfordern schweres Geschütz. Eine eiskalte Dusche reicht da völlig. Dass dann der Kaffee das Hirn verwöhnt, mag nebensächlich sein, denn es ist der Körper, der nicht will. Ich nehme eine Tablette Ibuprofen 400mg, das müsste reichen. Ich bin ja nicht tot. Ich verzichte auf ein Frühstück, sondern brauche die Zeit lieber, mir Gedanken zu machen – sie aus dem dumpfen Sumpf der Erinnerung zu ziehen, wie immer, wenn der Abend zuvor keine scharfen Kanten mehr hat. Keine fünf Minuten nach Neun, wie vereinbart, stehe ich im Kino und beginne, meine Volontäre zu dirigieren. Kristina kommt heute später, bis dahin mache ich es alleine. Ravshan trudelt bald ein und sagt verschmitzt, Erstaunlich, dich nach so viel Wodka so lebendig zu sehen, klopft mir lachend auf die Schultern und verschwindet. Der erste Film beginnt um Elf, der zweite um halb Drei, dann ist Schluss. So lange Kristina nicht da ist, versuche ich meine Volontäre zu den nötigen Aktionen zu bewegen, merke aber sehr schnell, dass sie bereits ohne mich zurecht kommen und lasse sie einfach machen – ein großartiges Team, ich hätte sehr viel mehr an Strenggläubigkeit und Unselbständigkeit erwartet. Später lasse ich mich in einem der ausgestöpselten Massagesessel nieder und stehe nur auf, wenn Kristina eine Frage hat oder etwas Wichtiges zu tun ist – wie zum Mittagessen. Es ist gut, zu sitzen, Wasser zu trinken und zu ruhen, auf Standby zu laufen, wenn der Körper das Gift ausspült und sich nicht darauf konzentrieren kann, das Hirn zu bedienen.

Tag zu Tag verringert sich die Zahl der Helfer, und immer routinierter läuft alles, obwohl es nicht immer dieselben sind, die kommen – ein harter Kern von vier oder fünf Mädchen bleibt, der Rest wechselt mit den Bequemlichkeiten. Am Samstag schicken wir sie alle in „Meine Tochter Anne Frank“, den einzigen Jugendfilm in diesem Jahr, und viele folgen dem Aufruf, sind gerührt und erschrocken vom Dargestellten. Auch daran liegt mir viel, dass die Leute sich nicht den Illusionen über Deutschland hergeben, die hiesig kursieren, sondern dass in ihnen Gedanken geweckt werden, die hinausgehen über eine Lehrbuchseite mit Hörtext zum Thema „Deutsches Essen“. Der Abschied am Sonntag geht schwer – alle umarmen sich gegenseitig, mich übermannt, ehrlich gesagt, mehr die Erschöpfung, und doch weiß ich es zu schätzen, mit ein paar Jugendlichen, mal jünger, mal älter als ich, die meisten weiblich, gearbeitet zu haben. Wie in Urgench spüre ich diese Lebensfreude auf mich überspringen und dann weiß ich wieder, was ich verpasst habe. „Shum bola“ ging in die dritte Runde, und was für uns Arbeit und Organisationsaufwand bedeutete, war für die hiesige Bevölkerung Befreiung und Lösung vom reglementierten Alltag, selbst für die Erwachsenen ist die Welt der Freiheit, die sich in den deutschen Kinderfilmen so phantastisch aufmacht, herrlich und anziehend, denn hier werden auch sie wie Kinder gehalten. Resümee Taschkent: Glückliche Kinder, glückliche Erwachsene und alles mittendrin, nahezu reibungslose Organisation unsererseits, überwältigende Rückmeldungen. Unbedingt beibehalten! (Jetzt weiß ich, wieso Ravshan und Julia sich so darauf gefreut haben.)

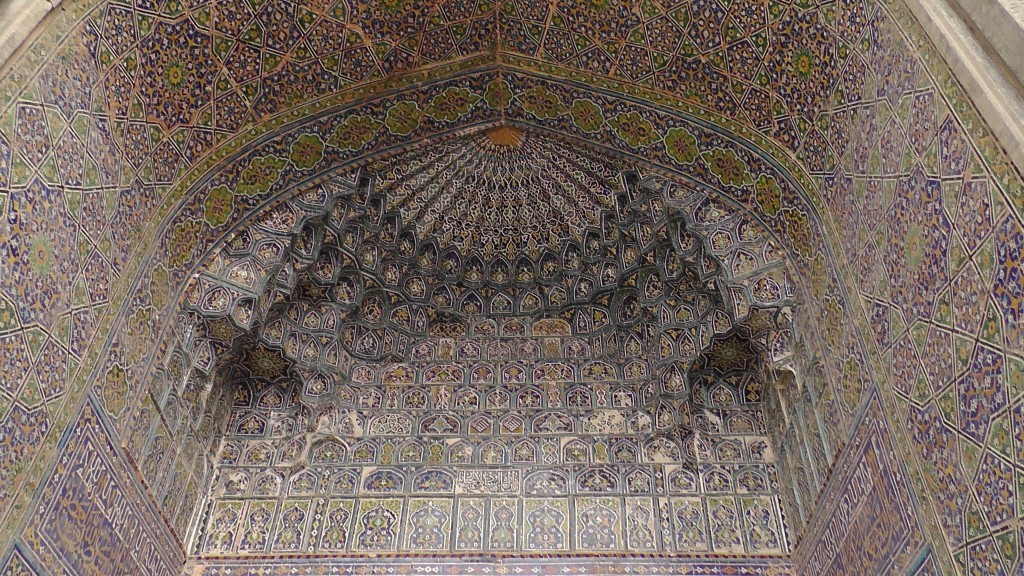

Von den Tagen kann ich mir erlauben zu schweigen und die drei restlichen Abende vergingen wie gehabt in Dekadenz und schwerem Genuss, Betäubung der Kritik, die noch gar nicht aufzukommen bereit war. Am Freitag waren Julia, Harbauer, Elias und Katharina den Tag über in Samarkand, für einen kurzen privaten Ausflug innerhalb der Arbeitszeit. Ravshan, Zarina, unser Fahrer Zafar und die drei Restdeutschen hatten also den Abend im „Kish-Mish“ Kafe für uns. Die Fahrt führte und in einer Gegend nördlich des Zentrums, an einer zentralen Straße, einige hundert Meter von der weißen Moschee entfernt, in einem typischen Bek-Gebäude – braun mit goldenen Ornamenten und Zierden. Der Eintritt schien edel und die Kellner waren elegant gekleidet, führten uns an einen Tisch am Rand des Saals, von wo aus der gesamte Raum gut zu überblicken war. Links reihten sich einige Separees aneinander, bis am anderen Ende eine Treppe in den zweiten Stock führte. Rechts war eine Tanzfläche und an der Wand der DJ. Ganz hinten gab es noch eine Bar. Das Interieur war neu und glatt, aber beeindruckend. Zwei künstliche Bäume ragten aus dem Holzboden und verschwanden in der hohen Decke, auf der ihr Geäst, sowie ein blauer usbekischer Himmel weitergesponnen wurden. Die Kronleuchter in dieser Halle waren selbst aus Holz und beherbergten auf ihrem oberen Rand kleine Städtchen – Häuser, geschnitzt, offensichtlich im Stile Bucharas, mit erkennbaren Minaretten, Mausoleen, Medresen… Ihre einfache Schönheit brauchte mich einen großen Teil des Abends, bis die Unterhaltung auf der Tanzfläche mir andere Reize bot. Das aufgetischte Menü war perfekt, für mich das beste Mahl in dieser Reihe des Festivals: Salate aus frischen Zutaten, frühlingsleicht und doch nach Wahl mit Sahne beliebig in die Schwere geführt, hervorstechend kleine Zucchiniplättchen mit Quark an Rucola und Walnüssen. Wie in solchen weiten Hallen üblich, wurde der Gesprächsatmosphäre zum Trotz laut Musik gespielt, wir hörten kurzen Live-Gesang und damit begann das Abendprogramm auf der freien Fläche, die nachher auch zum Tanzen gebraucht wurde. Einige reizende Damen kamen auf die Bühne und vollführten einen noch sehr traditionell verhafteten Tanz, mit gewundenen Tüchern noch so gut wie voll bekleidet. Ihnen folgten männliche Äquivalente, die angezogen waren wie Sternchen der 70er und mich deutlich weniger mit ihren Künsten bannten. Dann kamen dieselben Damen wieder, verändertes Outfit, deutlich weniger Stoff und mehr Haut, und tanzten wieder einen noch bodenständigen Tanz, der bald durch eine Pause im Programm unterbrochen wurde. Für uns bedeutete das unser Hauptgericht – Wachteln auf einer mehrstöckigen Platte, zur Ergänzung mit einer Fleischauswahl von Pferd bis Huhn, auch Dolma, Wachteleier und andere typische Kleinigkeiten lagen so verführerisch auf dem Tablett, dass keiner es anrühren wollte. Als dann erneut Tänzer auf die Bühne traten, war von den 70ern keine Spur mehr – hier standen ein usbekischer Tänzer, Michael Jackson und ein junger Breakdancer, die sich abwechselnd ihre Tanzkünste unter Beweis stellten – während dieser seltsamen Vorführung verschwand ich kurz auf die Toilette und fand, als ich wiederkam, Bauchtänzerinnen auf dem Parkett vor, die eben auf ihrem Platz blieben, und hüftewackelnd durcheinander wirbelten. Das ist der Höhepunkt der Dekadenz, dachte ich mir, und nahm mir einen der Vögel, unter dem ein Häuflein Kartoffelbrei zur Beilage versteckt war, biss hinein und stieß auf einen saftig heißen Kern – gefüllt mit Tomate, Paprika und Oliven in einer Sahnesoße. Da kam die Tänzerin leider im falschen Augenblick an unserem Tisch – sie wollen ja immer ein Almosen, um ein bisschen tanzend stehen zu bleiben und sich den Augen der großzügigen Spender zu zeigen. Von uns war keiner vorbereitet, und ich konnte nun wirklich nicht von meiner Wachtel lassen, so zart und fleischig wie sie war, zog ich sie dem Blick auf diese Frau, vergebe mir Gott, vor. Beim nächsten Tisch fand sie sich einen Mäzen, der sie minutenlang bei sich hielt, indem er ihr, Stück für Stück wie man einen hungrigen Hund füttert, Geldscheine zusteckte, und sie tanzte weiter und weiter für ihn, den man gebannt in seinem Sessel beobachten konnte, die Augen etwas abwesend, aber betont genussvoll nach oben gerichtet, wahrscheinlich an ihrem bewegten Körper entlang wandernd und die Muster und Falten der Haut bestimmend. Die zweite Frau, die sich zu uns wagte, konnten wir dann doch nicht enttäuschen, die drei Männer – Pflicht! – kauften sich eine kurze Zeit wackelnder Bauch. Die Tänzerinnen sind ja ganz hübsch, wenn sie durch den Raum wirbeln, oder in genügend Abstand ihre Kunden bespaßen – aber direkt vor mir würde ich so eine Darbietung wohl kaum haben wollen, bei dieser Art von Tanz tritt mir einfach eine gute Masse Fleisch zu nah. Es folgte der Teil des Abends, in dem von den Gästen erwartet wurde, dass sie endlich betrunken sind und die Tanzfläche wurde geöffnet. Nur ich wollte nicht. Als die anderen zurück kamen, folgt einer unserer „Schlingel“-Damen ein betrunkener Usbeke, der sich zu uns gesellte, lange Reden schwang und mit uns auf den Erfolg der Mediziner anstieß, die seine Frau einer erfolgreiche Augenoperation unterzogen hatten – Glück gehabt, dass die Angesprochene keinen Alkohol trinkt, sonst hätte sie sich ein Glas Wodka mit unserem Gast teilen müssen. Ich erinnere mich nicht an den nächsten Morgen, außer, dass er mit kaltem Wasser begann – es war vielleicht der unspektakulärste Tag, und der Leser ist müde, deshalb habe ich nichts weiter, als zum Abend zu springen. Das Sim Sim kannte ich. Nicht aber den dekadenten Luxuskeller mit Plastikgold, Plastikkristall, Polstermöbeln, Säulen und einem DJ, dessen Musik in ihrer Lautstärke die Grenzen des Ertragbaren sprengten. Wirklich. Zur Vorspeise gab es unter anderem exzellente Zungenvariationen – wobei mir natürlich der Geschmack nicht das ehemalige Tier evozierte, so gourmet-gebildet bin ich nicht. Und zum Nachtisch heiße Schokoladencreme in einer Art krosser Schokoladenhülle – gibt’s bestimmt auch bei uns, nur der Name ist natürlich weg – serviert mit Vanilleeis – himmlisch. Zwischendrin – Laut. Bauchtänzerinnen, die sich an Ausländer ran machen. Ich habe diesmal sogar freiwillig gezahlt, der Lebensstil nimmt einen sehr schnell ein – es war auch eine hübsche und ich dachte mehr an ihren Unterhalt als an meine Freude. Wie viel werden sie wohl verdienen, bei einem Auftritt pro Abend, zehn Minuten Tanz – wechseln sie die Etablissements? Von einem Restaurant zum nächsten und am Ende in Bars? Ganz sicher, sonst lohnte sich der Job ja nicht. Am Ende waren wir froh, aus dieser Hölle hinaus zu sein, wir hatten keine Ohren mehr – aber Harbauer, Elias und Katharina waren durchaus noch bereit, in eine Lokalität geführt zu werden und mit Julia und mir fanden sich durchaus willige Begleiter. Die Rede fiel erst auf die Elvis-Bar, dann wendete sich das Blatt und der Gedanke und wir fuhren ins Bardak – nach einer kleinen Pause. Wir setzten uns in die abgeschiedenste Ecke, hinter dem Pooltisch, und trafen trotzdem – abgesehen von den kurzen Barbekanntschaften, denen ich kurz ein Hallo entgegen warf – auf Farid, der wild durch die Gegend sprang wie immer und unsere überraschten Gäste auf Englisch vollplapperte. Irgendwann stand Julia auf, zu gehen, weil sie am Sonntag, 01. Mai, mit ihren Kindern das orthodoxe, also russische Osterfest feiern musste. Zum Glück machte Farid ebenfalls bald die Fliege und die drei konnten sich ganz in der Atmosphäre dieses seltenen Ortes ergeben – sowohl Katharina als auch Elias sollten danach behaupten, von gleichgeschlechtlichen Partnern angemacht worden zu sein. Das hielte ich nicht für möglich – wenn es nicht im Bardak gewesen wäre, der Ort ist seltene Freiheit. Beim Austritt hielt Harbauer inne und meinte, Ist das nicht krass – der Unterschied zwischen der Welt da drin und hier draußen? Zwischen Pool, Rauchern, Alkohol und billiges Essen, warmer Rauch und Körper, Frisuren, Piercings, Backgammonspieler zwischen Schwulen und Halbschwulen, Gesichter, wie man sie auf der Straße selten trifft. Und dies: forcierte Ruhe, kalte Oberfläche des Steins oder Plastiks, am Rand eines Einkaufszentrums, menschenleer und unweit des Senatgebäudes. Es ist einmal mehr schön, hier zu sein.

Die Abende fallen gegeneinander immer mehr ab. Jeder Tag macht dich nur müder, du freust dich auf die süßen Träume, die doch noch vom Alkohol trinken, jeder Tag verläuft gleichgültiger und normaler, rasanter und hinterlässt weniger Spuren. Der Abend im „Nur“ also glich eher einem müde getönten Abschiedsessen, denn wir dachten auch: Die Zeit der Dekadenz ist vorbei, jetzt läuft für uns der Tag nicht auf den Abend zu. Wir gedachten der vergangenen Freuden mit Rotwein oder Bier, mit köstlichen Salaten und zwei großen Platten Fleisch – keine Überraschungen. Den Tänzerinnen entkamen wir hier, weil unser Kellner wohlweislich einen Stuhl vor den Eingang unseres Separées stellte. Ich hätte sie, schon aus Gelegenheitsgründen, gerne noch einmal gesehen, doch auch das war in dem Moment kein Ding von Wichtigkeit. Ich hatte doch mein Essen, meinen Wein, Wärme, Gesellschaft, Licht und Lachen – Wir mussten uns schließlich auf dem Rückweg von jenen verabschieden, die nicht mit nach Fergana kommen sollten und verabredeten uns mit den anderen auf acht Uhr Abfahrt, d.h. viertel vor Acht am Hotel. Die leise Fahrt nach Hause, der Gedanke, Ravshan muss wieder erst auf sein Dorf zurück, wie gesegnet bin ich da mit meinem Schlaf, dann Träume, sicher süße wie immer, und ein Aufstehen um sechs Uhr. Die zurecht gelegten Sachen schnell in den Rucksack, das geht ganz fix, und mehr nehme ich nicht mit. Mein Laptop nimmt viel Platz ein und ist schwer, ich habe Tolstoj und Mandelstam mitgenommen. Zeit zu lesen hatten ich nie. Und dann geht es los, ich frage mich, ob Elmira und Alisher wissen, dass ich jetzt eine Woche lang weg bin, lasse aus Versehen eine halbe Zitrone auf dem Tisch stehen, und – fiel mir ein – schmutziges Geschirr.

Taschkent war wundervoll. Die Arbeit mit den Volontären: ein Traum. Alle jung und frisch und so glücklich… Die Arbeit im Kino, mit dem Herumlaufen, der zur Routine werdenden Betreuung: genau das Richtige, mich wieder aus den Gedanken zu reißen. Wer zu viel auf einer Stelle läuft, schläft ein. Das Essen mit Bek: Grotesk viel und großartig genüsslich. Der Luxus wird Normalität und die Gewohnheit eine verwöhnte Zunge. Es fällt mir noch schwer, mich nicht sehnsüchtig an jene vier Abende zurückzuerinnern, wenn ich vor meinen gewählt kargen Mahlzeiten, gezwungenermaßen einfache Gerichte aus Gemüse mit Reis oder Kartoffeln sitze, mein Stückchen Brot, und in großen Schlücken den Tee aufnehme, um am Ende das saftige Fleisch der Zitronenscheibe von der Schale zu reißen und als Nachtisch zu verspeisen. Obwohl die Wahrheit dieses Bildes, wie so vieles, der literarischen Ästhetik weichen musst – es ist ein verdichtetes, das sollte von vornherein klar sein.

Zweiter Teil. Fergana

Wir fahren nach Fergana. Durch die Pappelalleen des Taschkenter Umlandes über die Berge, den Pass in das Flachland um die Highways in einem weit entfernten Illinois. Aber so schnell kann die Fahrt nicht beginnen. Zwei Autos sind zwar schon da, aber ein drittes fehlt. Also fahren die wichtigen Personen pünktlich los (eine halbe Stunde nach der geplanten Abfahrtszeit) und lassen Zarina und mich am Hotel zurück. O’zbekkino wartet auch noch, sie haben die Autos ja bestellt, aber einen eigenen Wagen. Weil die Ankündigung lautete, man warte auf einen Spark, stiegen die wichtigen Personen zu je dritt in einen Cobalt. denn der Spark ist klein und hat keinen Kofferraum, die Deutschlandreisenden sollten also bequem sitzen können. Noch eine halbe Stunde später bekamen auch wir ein Auto, ebenfalls Cobalt. Ich stellte meinen sperrigen Rucksack auf den Vordersitz, in den Kofferraum packte Zarina ihre Sachen. Als wäre das vereinbart, treffen wir uns mit dem Rest des Teams an der Schlange zur Passkontrolle und Registrierung zum Eintritt in das Ferganatal, im umgitterten Käfig, mit Stacheldraht geschützt, damit ja kein Terrorist, nachdem er sich hier rein begeben hat, flieht. Oder aus Schutz gegen Bären. Auf der neuen Bahnstrecke Fergana-Taschkent rollt uns schon ein Testzug mit leeren Anhängern für den Güterverkehr entgegen. Die Verbindung soll in diesem Jahr für den Güterverkehr geöffnet werden, Personen sollen unbestimmte Zeit später folgen. Viel werden die Züge nicht fahren, denn die Spur ist eingleisig. Später steht ein Bahnhof im Nichts, gegenüber eine Ladenzeile, die Vorbeifahrende neben einem Toilettenbesuch zum Kauf von Kurt, Mandeln und Nussknabbereien, getrockneten Früchte und anderen Lebensmittel bzw. Toilettenwaren einlädt. An den Ständen entlang wandelnd, weist mich Zarina auf kleine, gelbe Kügelchen hin – getrocknete Kichererbsen. Ich nehme 200 Gramm, leicht gesalzen sind sie und sicher gut zum Bier. So was essen sie hier ja gerne dazu, ihr Bier ist auch alleine kaum zu genießen. Manchmal. Gleich zweimal wurde unser Fahrer, sein Schicksal verfluchend, von der Polizei als Raser angehalten – dabei fuhr er noch ganz in Ordnung. Ein wenig schief vielleicht, aber nichts gegen den Fahrer von Julia, Elias und Harbauer, der in Fergana im Kreisverkehr rückwärts fahren wollte. Dann können wir wieder die Berge bestaunen, die Werbung auf den Hügeln, worunter alle drei usbekischen Parteien weiß zwischen den Firmennamen der Banken, Versicherungen und Technikproduzenten stehen. Korruption scheint das rechte Stichwort.

Die Fahrt durch das Tal verlief dieses Mal kürzer und fliehender als bei meinem Ausflug über Andijan nach Osch. Einmal noch mussten wir aussteigen, uns ein zweites Mal in eines der legendären handgeschriebenen Bücher zur Registrierung eintragen lassen, versuchten alle zu schlafen, und waren müde und kraftlos, als wir gegen Drei vor den Türen des Hotels anhielten. Die Fahrer verständigten sich gegenseitig, einer wusste, wohin und die anderen folgten ihm so gut es ging, dabei umherschwirrend zwischen den Spuren, dass einem schwindlig werden konnte. Das Hotel Asia Fergana liegt sehr zentral, wenige dutzend Meter entfernt von der Regionalverwaltung, auf die – am Platz des ehemaligen russischen Forts – eine zentrale Achse der Stadtplanung des letzten Jahrzehnts schnurgerade zuläuft, die al-Farg’oni-Straße. Ihr Namensgeber, ein Gebildeter, wie sie viele der usbekischen Städte glorifiziert haben, besitzt ein mächtiges Denkmal im zentralen Park der Stadt, in dem auch aufgehübschte russische Kolonialbauten und typisch sowjetische Attraktionen inklusive einem Riesenrad zu sehen sind. Wir haben eine halbe Stunde, uns frisch zu machen, die Zimmer zu sehen, bevor es los geht zum Mittagessen, auf das uns das Hokimiyat einlädt. Wir haben sowieso das Gefühl, sie, und nicht O‘zbekkino, bezahlt unsere Unterkunft. Das war die Abmachung – wir übernehmen die Kosten für Taschkent, inklusive Hotelkosten, in Fergana aber soll unser Partner seinen Anteil tragen und für uns die Unterkunft übernehmen. Die Zimmer sind hell und freundlich, groß und sauber, ich habe ein Doppelbett und bin damit zur Gänze glücklich. Die Taxifahrer warten auf uns und bringen uns zum Restaurant, Green Club, der als moderner Biergarten designt ist, sie essen wohl auf gleiche Rechnung, nur an anderem Ort als der Rest der Delegation, bringen uns nach dem Essen ins Hotel zurück und machen sich dann wohl auf nach Taschkent. Die Runde ist müde, trotzdem bestellen wir Bier – man gönnt sich ja sonst nichts, und ist aus der Hauptstadt verwöhnt – und einige Salate, dann jeder ein Gericht seiner Wahl, für mich darf es eine hervorragende Portion Rinderzunge sein, in Scheibchen, mit Käse überbacken – ich esse es ohne Anstand, scheinbar hat sich meine Manie endgültig verflüchtigt und ist einer Pragmatik des Augenblicks gewichen. Ungeachtet dessen, dass wir gerade gegessen haben, wird auf Acht das Abendessen im Hotel angesetzt, uns bis dahin Freizeit gegeben. Eigentlich war ein Besuch plus Technikcheck des Kinosaals für die Eröffnung angedacht, doch der muss ausfallen, die Gäste dürfen ruhen. Offiziell heißt es zunächst, wir sollen lieber nicht aus der Delegation ausscheren, d.h.: uns nicht der gewaltsamen Obhut von O’zbekkino entziehen, ich aber treffe mich trotzdem mit Peter Herbst, dem ZfA-Lehrer in Fergana, auf einen Kaffee im „Traktir“ (Gasthaus), einem der besten Restaurants und Cafés vor Ort. Die einzige andere Deutsche, Simone, deren Geburtstag zufällig heute ist, ist noch beschäftigt, wir sehen sie dann später zum Essen. Peter führt mich anschließend auch durch den nahen Park, ich koste den Besitz einer halbwegs guten Fotokamera aus und schieße einige Bilder. Als Fotograf des Festivals vonseiten des Instituts durfte ich in der alten Kameratasche meines Vaters die Canon 550D des Technikers auf die Reise mitnehmen. Ihre Bildqualität ist in Ordnung, das Objektiv wechselbar, und vielleicht bekommt man sie gebraucht günstiger… Ich überlege, mir eine neue Kamera zu kaufen, von dem Geld, das ich hier spare. Wir drehen noch eine Runde mit dem Riesenrad, unkaputtbarer Sowjetstahl, ruckelt etwas, aber dann ist man ja wieder auf dem Boden – er zeigt mir die Stadt und meint, das war mal alles sehr grün. Dann haben sie aus baumbestandenen Alleen kalte Straßenlinien gemacht, fällen die Platanen mit dem Vorwand, sie verbreiteten Krankheiten und ersetzen sie im besten Fall mit Kastanien. Auf dem Weg ins Hotel erzählt er mir ein bisschen von seiner Arbeit, den Schulen – das habe ich alles schon einmal gehört, und werde es auch noch einmal hören – aber die Geschichten bleiben beeindruckend, er ist auch so ein Erzähler, der sie gut darbringen kann. Im Lyzeum lernt er nur noch mit sechs aus sechzehn Schülern, weil die anderen keine Lust haben – ihm ist das lieber, als wenn sie im Unterricht stören, so bekommen die, die etwas lernen wollen, wenigstens die angemessene Förderung. In der Schule in Margilan, die ältere der beiden Schwesterstädte, die langsam an verrotteter Industrie, Drogen und Männerschwund (wenn es hier keine Arbeit gibt, wandern sie als Gastarbeiter nach Russland) kaputt geht, ist das Chaos perfekt, der Lehrer übt gar keine Macht mehr aus, die Kinder machen, was sie wollen, und das tagein, tagaus. Schimpft man mit ihnen, sind sie eine halbe Minute später wieder laut, fordert man sie auf, das Handy herauszurücken, das in der Schule verboten ist, weigern sie sich. Verbote verstehen sie nicht, es hilft nur noch, sie einfach vor die Tür zu setzen und zuzuschließen. Das ist zwar verboten, aber selbst der Rektor, ein Schlägertyp, weiß sich nicht zu wehren. Andere gehen mit dem Rohrstock durch die Gänge, der deutschen Lehrermoral widerstrebt das ein wenig. Er ist ganz froh, glaube ich, da zum Sommer raus zu kommen. Insgesamt scheint die Gegend langsam zu zerbröckeln, große soziale Spannungen warten auf ihren Ausbruch. Für das traditionelle Margilan, wo eine zu besichtigende Seidenfabrik vom Sowjetruhm alter Tage kündet, ist Fergana noch immer eine westliche Stadt, voll von Mädchen mit kurzen Röcken, modernen Ess- und Trinkgelegenheiten und Ablenkungen vom usbekischen Leben. Viele Väter seien Alkoholiker, oder eben fern in Russland, die Frauen haben nicht die nötige Energie, die Kinder zu erziehen, und die Schule ist ein unverstandener Ort. Perspektiven sehen die Kinder sowieso nicht, wozu lernen? Es gibt keine Arbeit, außer in Russland oder vielleicht auf dem Bau, Erfolgreiche haben genauso wenig Aussicht auf Karriere wie Schulabbrecher, man muss gewieft sein, um was aus sich zu machen, und erzogen wird, wenn, zu Gehorsam und Dummheit. Einige verschiebt es ins Illegale, Peter erzählte von einem, der auf dem Schulhof mit seinem Handy auf- und abgeht, seine Geschäfte regelt, was das für Geschäfte sind, kann man sich denken. Aber diese trostlose Atmosphäre hat von mir noch nicht so sehr Besitz ergriffen, dass ich rundweg negativ denken würde, ich bin noch in der Dekadenz und Fröhlichkeit der Taschkenter Tage gefangen, und genieße den warmen Abend. Im Hotel treffen wir auf Simone, Julia kommt hinzu, wir tauschen Glückwünsche aus, reden gleichsam über Probleme, auch wenn Julia sich dann umdreht und, mit dem Blick auf einen Vertreter von O’zbekkino, zur Ruhe mahnt, man wisse ja nie. Auch davon hat Peter erzählt, von den Spionen und Vertretern der staatlichen Ordnung, die hier wohl auffälliger als in Taschkent herumsitzen, von leisem Zischen und Flüstern, das unter den sowieso vorher mit den Autoritäten abgestimmten Fragen bei einer Lesung unliebsame Fragen unter den Zuschauern abwürgt – hier werden schon mal mehr oder weniger indirekte Drohungen ausgesprochen, man stößt auf die häufige Präsenz grauer Herren. Schließlich waren auch bei unserem ersten Essen Männer dabei, die uns nicht vorgestellt wurden, die einfach dasaßen. Aber wir sind alle müde und ich kann nicht an die Existenz einer solchen Macht inmitten dieser deutschen Freiheit, wie wir sie repräsentieren, glauben, will es auch nicht. Kurz schauen auch zwei Schülerinnen vorbei, oder Studentinnen – die eine, laut den beiden einer der begabtesten hier, schaut in ihrem kleinen Wuchs beeindruckend wach und durchtrieben aus. So muss man hier wohl sein, wenn man es zu etwas bringen will. Zum Abendessen gibt es natürlich Wodka, und sie waren ein bisschen beleidigt, als wir fragten, ob sie uns den denn so pupswarm servieren wollten. Den zweiten stellten sie dann kalt. Ansonsten konsistierte die Mahlzeit mit Salaten, Suppe und Fleisch aus typischen Bestandteilen, Bek, der mit seiner Frau und seine Enkelin dabei ist, tagträumt, erzählt von neuen Projekten und wie toll es doch wäre, ein deutsch-usbekisches Filmprojekt mithilfe des „Schlingels“ auf die Beine zu stellen, und das Sujet habe er schon im Kopf – zwei Kinder, ein deutsches, ein usbekisches, treffen sich und erzählen vom Frieden. Propaganda, klingelt es in meinem Kopf, aber nicht deutlich genug, mich wirklich abzuschrecken, das sollte noch kommen. Umso tiefer ich im Schlaf bin, umso tiefer sitzt der Schrecken am Morgen. Mit der Ausrede der Müdigkeit taperten wir in unsere Zimmer, unter den Deutschen mit der Abmachung, uns in einer halben Stunde vor dem Hotel zu treffen, klammheimlich sozusagen uns zu einer kleinen Bar aufzumachen, die unweit des Hotels in Laufnähe läge. Auslöser war nicht nur das Bedürfnis, Abstand von Bek und O’zbekkino zu finden, sondern auch, auf Simones Geburtstag anzustoßen, privat also. Die „Bravo“-Bar ist klein und gemütlich, wir waren aber auch die einzigen Gäste – um diese Zeit. An Getränken gab es praktisch nichts zur Auswahl außer einem Wodka – zum Glück einen laut Peter und Simone trinkbaren – und einem gezapften Bier, das ganz gräulich schmeckte und niemand auszutrinken vermochte. Dafür besorgten die Kellner für uns Baltika-Flaschen aus einem nahen Geschäft und der Abend wurde lang, feucht und lustig. Nachdem wir auf dem kurze Heimweg um die Ecke zum Hotel bogen, meinte Peter noch zu mir: Na, hast du die beiden Kerle gesehen, in dem Auto dort? Ich habe ja inzwischen ein Auge für die Typen. Da wurde mir dann trotz der alkoholbeschwingten Fröhlichkeit etwas mulmig zumute, und im Hotelzimmer betrachtete ich kritisch die goldgelbbillige Tapete.

Müde beginnt der nächste Morgen, die aus Taschkent etablierte eiskalte Dusche erweist ihren berauschend klaren Dienst. Ohnehin bin ich den Alkohol gewöhnt, und auch mit einem Kater lässt sich zur Not arbeiten. Nein, eine Tablette habe ich nicht genommen, mich dafür beim Frühstücksbuffet and Omelett, Spiegelei und Würstchen bedient. So eine rohe Stange Lauchzwiebel tut ihr Übriges und von der Kaffeepampe muss man drei Tassen trinken, um den Effekt zu spüren – hier ist Nestlé ausreichend. Wir fahren zum Kulturpalast des Ferganaer Oblasts für den Bild- und Soundcheck, werden dazu mit einem alten Bus, wie er in Samarkand oder Termiz den öffentlichen Nahverkehr bedient, abgeholt – das Vehikel wurde von O’zbekkino für den ganzen Tag gechartert, immer wieder legen wir unsere Strecken damit zurück. Das ist ganz im Sinne des Diktums, niemand solle aus der Delegation ausscheren, die unsere politischen Freunde uns aufoktroyiert haben. Denn O’zbekkino agiert nicht alleine, hinter ihnen steht das Hokimiyat der Stadt Fergana, dass noch mehr Interesse an einer Einheitsveranstaltung hat, und im Gegensatz zu O’zbekkino finanziellen Spielraum. Eine Woche vor Beginn des Festivals ließ uns die Behörde mitteilen, das Asia Hotel, das einzig annehmbare in der Stadt, sei zu dem Zeitraum ausgebucht – als wir unsere ursprüngliche, vorsichtige Reservierung auf das Goethe-Institut wieder storniert hatten. Aber es findet sich immer ein Weg und wahrscheinlich musste das Hokimiyat nicht einmal für unsere Unterbringung zahlen. Man muss dann eben einfach Platz machen für Gäste der Stadt. Der sogenannte Kulturpalast ist ein weißes, neousbekisches, riesiges Gebäude auf einer gigantischen Freifläche innerhalb der Stadt, wo vorher sicher eine lebendige Mahalla ihre Herberge fand. Man hat allgemein sehr viel hier gemacht – früher, sagte Peter, waren die Straßen lange baumgesäte Alleen, und die Häuser waren in einem Stil, der den alten russischen Kolonialhäusern glich, die nun als Zierde ausgestellt im sogenannten Park stehen. Wie in Shahrisabz ist die Freifläche ein Schachbrett, kümmerlich bepflanzt mit Tannen, kein Schatten. Einige Parkbänke säumen die flachen Wege, auf denen man spazieren soll – unhinterfragt die Motivation, das zu tun. Ansonsten ist die Anlage leer, und der weiße Palast ragt wie ein ägyptische Pyramide in die feindlich gestaltete Landschaft. Wie er einsam auf einer riesigen Brachfläche inmitten er Stadt steht, großzügig umzäunt und bewacht, fühlt man sich bei der Einfahrt, als betrete man die Verbotene Stadt. Das Ego, das hier drin steckt, sprengt alle Maßstäbe. Aber wir freuen uns, und staunen, nicht nur den beobachtenden Usbeken zuliebe, auch einfach aus Ungläubigkeit am Wahnsinn, den dieses Volk geritten hat. Die Eingangshalle glänzt wie ein barocker Herrschaftspalasts, der Saal ist groß genug für ein Rockkonzert, was hier natürlich niemals stattfinden würde. Wir zögern, wohin stellen wir unsere Banner, zwei haben wir mitgebracht, damit sie nicht untergehen, und entscheiden uns für den Platz vor dem Eingang zum Saal, an jeder Seite einer. Die Eingangshalle hat eine Empore, von der aus man ebenfalls in den Saal gelangt, wie auch in das Kabinett der Techniker. Während die anderen besprechen, um sich für die Probe bereit zu machen, nehme ich die Fotokamera und schieße das ein oder andere Bild – von oben, von der Seite. Zwei Frauen kommen immer wieder an mir vorbei und befestigen eine Hand voll Luftballons an der Bühne. 200 hatten wir in etwa mitgebracht, 50 verteilten sie im Raum, vom Rest haben wir über die Dauer des Festivals nichts mehr gesehen. Sie ist hübsch, die Luftballons verteilende Dame, aber sie schaut so abwesend und läuft blind, sie wird wohl nicht viel zu lachen, erst recht nichts zu denken haben. Dann gehe ich auf die Empore und erhasche einen Blick in den Technikerkabine – Holztreppe, Holzboden, ein Sofa, ein Mischpult und ein Computer mit zwei Bildschirmen, alles eher unkompliziert zusammen gestellt und ziemlich leer. Das ganze Haus scheint mehr oder weniger Schrott zu sein – gebaut wurde alles vor zwei, drei Jahren – die meisten Stühle klappen nicht mehr von alleine nach oben, der weiße Überzug sieht nicht besser aus als die billigen Laken in den Nachtzügen der usbekischen Eisenbahn und der Teppich, auf dem alles steht, erinnert an die 40 Jahre alte DDR, graubraunverstaubt in Einheitsmustern. In ihrem Bauwahn, in ihrer Eile, die jetzt gerade in Taschkent live zu beobachten ist, haben sie das Fundament nicht professionell errichtet – der Palast sinkt auf dem sumpfigen Boden langsam ein. Wenn man jemanden fragt, ist das natürlich alles Unsinn. Fast tausend Menschen passen hier hinein, wir hoffen inständig, dass Hokimiyat und O’zbekkino den Saal auch halbwegs voll kriegen, denn wir haben keine Kontakte, außer zu den beiden hoffnungslos arbeitenden Deutschen, Simone und Peter, und keine Möglichkeit, unser eigenes Publikum zu organisieren. In der Mitte der Decke ist eine blaue Himmelillusion mit weißen Wölkchen gemalt. An der Wand links und rechts der Bühne hängt je ein LED-Monitor, also Bildschirme aus hunderten LED-Lampen, die bei Bespielung ein Bild ergeben, im Off-Zustand aber durchlässig sind und im richtigen Blickwinkel die Wand dahinter freigeben, wie ein Netz. Als der Film beginnt, schauen wir alle ein bisschen fragend, dann marschiert Haubauer wütend, Julia und Ravshan im Gepäck, nach oben in den Technikerraum. Ich sitze mit Elias zusammen und bekomme im Vorbeigehen vom „Schlingel“-Direktor das entgegengeschleudert, was ich gesehen habe, aber nicht in Worten ausdrücken konnte. Das Bild war zu hell, der Kontrast zu niedrig, die Sättigung zu hoch, das Format stimmte nicht, der Film spielte zu schnell und mit seltsamem Ton, es herrschte ein Farbstich ins Rote – und der verdammte Saal hallt unerträglich. Nach einer kurzen Visitation wurde erstmal das Problem mit der Geschwindigkeit gelöst, dann verstanden wir, dass der Ton doppelt lief: Einmal synchron zum Visuellen, in 24 Bildern pro Sekunde. Gleichzeitig lief er mit 25 Bilder pro Sekunde, was bedeutete, dass wir in immer längeren Abständen den Ton aus der Zukunft hörten. Der Tontechniker war an jenem Tag krank, deshalb kannte sich keiner aus und niemand konnte helfen. Die Dienst habenden Leute spielten die DVD mit Windows Media Player ab. Harbauer war außer sich, ich eigentlich auch. Katharina, die Produzentin des Films, mahnte zu Ruhe. In einem elendig langen Prozess kopierten sie die Datei von der DVD auf ihren Computer und wir hofften, es würde dann besser werden. Wenn nicht, da waren sich Harbauer und Julia einig, würden sie die Vorführung absagen. Es ging aber dann doch, und nur noch Bildqualität und Format verblieben. Wir testeten den usbekischen Trailer für einen kommenden Actionfilm, der vorgeschaltet werden sollte, weil O’zbekkino das Projekt produziert hatte. Auch der sah grauenhaft aus. Trotzdem kamen sie zu uns und meinten, bemerken zu müssen, die Qualität müsse an unserem Film liegen, ihrer funktioniere doch tadellos – für solche Bemerkungen würde ich ab und zu gerne Ohrfeigen austeilen. Immerhin stellte sich nach einer wieder elend langen Diskussion heraus, während derer wir unten saßen, fernab vom Schuss, und jeder seine Kommentare dazu gab – Wir hätten gestern herkommen sollen usw. – dass es eine Fernbedienung zum 20.000 Euro teuren Beamer gab, die aber nicht im Technikraum, sondern hinter der Bühne sei. Auf Englisch, weshalb sie niemand hier bedienen könne. Wir hätten es wissen sollen, müssen. Die Technik in diesem Saal ist einen Haufen Geld wert, und es weiß einfach niemand, sie zu bedienen – das, wenn mich jemand fragt, ist typisch usbekisch: Einfach kopieren, unbesorgt über die Praktik, denn das wichtigste – ist der Anblick. Besonders wenn Ausländer da sind. Wir folgten dem Techniker hinter die Leinwand: Die Fernbedienung war zugegeben komplex, aber innerhalb von einer Minute hatte Elias die Farbmängel beseitigt, eine Feinjustierung wollte da niemand, so erleichtert waren wir, dass der Film lief, und zwar mit einfachem Ton, mit ordentlichem Bild, das Format hatte jeder vergessen und wir, nach diesem ersten Schrecken, verließen den Palast in Richtung Hotel. Eine halbe Stunde blieb uns, dann wollte O’zbekkino uns zum Ort des Mittagessens bringen, schnell mit uns essen und weiter zur Eröffnung fahren, die halb Drei stattfinden sollte. Warum in diesem engen Zeitplan ausgerechnet eine 20-minütige Fahrt Platz finden musste, um dann mäßig gute Salate und ein zähes Stück Kasan Kebab mit Kartoffeln in Ölsoße zu essen, danach fragt auch niemand mehr. Warum es zu dem Fleisch keine Messer gibt, schon – das Haus hat keine, die einfache Antwort. Wir bekamen dann für die Runde von 15 Leuten zwei Küchenmesser, die wir uns teilen mussten, Vorteil: Die waren wenigstens scharf. Mein Nachbar tropfte mir einen Teil seiner Fettsoße auf meine beige Hose und wir dampften rasch ab, zum Palast, wo alle Kinder bereits auf uns warteten. Später erfuhren wir, dass manche seit zwei Stunden dort saßen, weil man sie statt um halb Drei um Eins bestellt hatte. Vor dem Gebäude gab es Fotos, Blumen, einen holla Empfang, und wir, stolz wir Oskar, machten uns auf in der „Künstlerraum“, von dem aus ein Zugang hinter den Vorhang bestand. Betreten haben wir sie allerdings dann von vorne, denn hinter dem Vorhang kann man schlecht Reden halten. Ich stieg zunächst mit rauf, machte Bilder von der Masse – 1000 Kinder sind eine beeindruckende Anzahl, besonders weil jeder einzelne Platz gefüllt war. Brandender Applaus, sie stehen auf ihren Plätzen. Ich gehe von der Bühne, die kleine Treppe herunter und springe im Saal umher, während die Reden laufen – eine vom Hokimiyat, eine von O’zbekkino, eine von Julia, eine von Harbauer, eine von Katharina. Ich mache Fotos. Jemand übersetzt an einem zweiten Mikrofon. Jedes Mal – brandender Applaus. Als sie die Bühne verlassen, hört er gar nicht mehr auf. Die Delegation setzt sich in die Mitte des Saals, von wo aus sie schnell die Szenerie verlassen kann, für mich ist kein Platz mehr, also hocke ich mich vorne neben den Reihen nieder. Zuerst kommt Sebo und sing ihre beiden Lieder – My Heart Will Go On und jenes usbekische, das in einer endlosen Wiederholung der Zeile „I am a disco dancer“ ausklingt. Das Publikum reagiert begeistert. Ich mache Fotos. Es läuft „Kino, Kino“ – beeindruckend, auf der großen Leinwand, aber es wird deutlich, dass die von Elias getätigten Einstellungen nicht übernommen worden sind, das Bild ist wir vorher – zu gesättigt, zu wenig Kontrast, zu hell, rotstichig. Wozu haben wir die Einstellungen denn gespeichert? Manchmal ist man nahe daran zu verzweifeln. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nicht gedacht, dass der vorhin getestete usbekische Trailer tatsächlich zum Zeigen gedacht gewesen war – oh, das war er. Die lange Version vor dem usbekischen Zeichentrickfilm, die kurze danach. Ein Actionfilm, der diese Kinder im Alter von acht bis 12 Jahren wahrscheinlich wenig interessieren wird, aber man muss ja seine Eier zeigen, und dass man Dinge erledigt bekommt. So ein Schrott.

Unser Film beginnt. Immerhin stimmt der Ton, auch wenn man bei der Akustik wenig von der russischen Synchronisation mitbekommt. Dann raschelt es im weiten Raum hinter mir – Schüler stehen auf und verlassen den Saal. Nicht eine Klasse, mehr. Immer mehr stehen auf und verlassen den Saal, zu Scharen gehen sie! Ich bin schockiert. Die Delegation sitzt nicht mehr an ihrem Platz – wo sind sie? Beschweren sie sich, fragen sie nach? Ich stürze aus dem Saal, frage nach – eine Frau, die im Kino arbeitet sagt, sie verstehen kein Russisch – was ist mit den ganzen russischen Reden? – eine andere sagt, sie müssen zum Nachmittagsunterricht, der zweite Block beginnt bald. Nein, die anderen sind im „Künstlerraum“ und lachend unterhalten sie sich. Mit laufender Unlust, der Hiob zu sein, winke ich Ravshan heraus und sage ihm, er soll mal einen Blick in den Saal werfen. Dort ist Völkerwanderung. Ich stoße auf Simone und auf Peter, muss mich in Redelautstärke unterhalten, um der Gewalt des Raschelns und Gehens entgegen zu wirken. Ravshan sehe ich nicht mehr. Dann gehe ich wieder hinaus, wie in Trance. Julia und Harbauer geben ein Interview, Ravshan steht daneben und übersetzt für die Kamera und das Mikrofon. Hinten laufen Schüler die Treppen herunter und verschwinden aus der Tür. Ich flüstere es den anderen zu, die Produzentin sieht ihren eigenen Film in solchem Armageddon, ich bin völlig neben mir. Asya, der ich gar nicht mehr ins Gesicht schauen will, kneift die Lippen zusammen. Sie sammeln unsere Sachen, wippen auf den Zehen, Zarina sagt mir, sie wollen, dass wir gehen, draußen stehe schon der Bus. Als die beiden endlich fertig sind, greife ich wütend vor O’zbekkino Julia ab, und als sie fragt, meine ich, schaue nicht in den Saal, du kriegst einen Herzinfarkt. Wir öffnen die Tür, entgegen den Beschwörungen von Asya, wir sollen doch schnell ins Auto – Julia kippt die Kinnlade herunter. Von den gefüllten 1000 Plätzen sind maximal 150 besetzt. Die Zahl hat sie genannt, ich denke es waren weniger. Wie ein Geisterhaus sah es aus, und schwer vorstellbar, dass hier vor 15 Minuten noch 1000 wie begeisternd klatschende Kinder saßen – wie Zombies, so spricht Julia seitdem davon. Wie Nordkorea, alle in derselben Uniform, wie Zombies – von den Reden werden die meiste nichts verstanden haben. Wieso organisiert O’zbekkino solche Schüler? Fergana war als russsische Stadt gegründet worden, noch immer gibt es eine Vielzahl an russischen Schulen, warum werden uns uniformierte, krankhaft homogene Diktaturopfer vor die Nase gesetzt? Natürlich bleibt uns nichts übrig, als zu gehen. Wir sammeln uns, sie drängen immer noch. Vielleicht ist irgendetwas passiert, erhöhte Sicherheitsstufe oder einfach wegen der kommenden Universiade, einem landesweiten Schülerwettbewerb, dass sie uns schnell in den Bus quetschen wollen – und niemand sagt etwas über das soeben Geschehene, die Usbeken sind fröhlich wie immer. Wir rufen nach Kaffee, sie fahren uns an einen seltsamen Fast-Food-Imbiss, wir sagen, wir wollen richtigen Kaffee und müssen ihnen dann einen Ort nennen, an dem es so was gibt – das Traktir. Sitzen, verdauen – die ersten Fragen, Erkenntnisse. Peter stößt hinzu und erzählt, der Film wäre nicht einmal bis zu Ende gelaufen, hätte einfach irgendwann gestoppt. Als wir am nächsten Tag noch einmal vor Ort sind, sagen sie uns, es wären einfach zu wenig Leute da gewesen, sie sahen keinen Sinn mehr darin, ihn weiter zu zeigen. Was für eine Aufführung. Und immer noch geht das an O’zbekkino, zumindest äußerlich, vorüber wie eine kleine Wolke. Ich kann es nicht glauben, den anderen geht es ähnlich. Bald ist Abendessen anberaumt, wieder im Hotel. Auf dem Weg dorthin halten wir an einem Vino-Vodka-Laden mit dem Vorwand, Mitbringsel zu kaufen, in großen schwarz verhängten Tüten – tatsächlich geht es um Stoff für den Abend, denn nach Kaffee ist Alkohol das, wonach es uns alle am meisten verlangt. Sie sagten, vorsichtig, kein Wort – Asya versteht gut Deutsch, sie tut nur immer so. Die Wahrheit dessen sollte sich an anderer Stelle bestätigen, und mir lief es kalt den Rücken hinunter – so naiv, wie sie aussehen, sind sie nicht.

Wir sitzen gemeinsam am Tisch, essen Salate, eine Suppe etc., ich erinnere mich nicht. Ich weiß noch, dass Bek uns nichtssagende Geschichten aus seiner Familie erzählte, aus denen er Filme machen will, erzählte über deutsch-usbekische Koproduktionen. Man stieß auf die gelungene Eröffnung an, sprach über Kooperationen, fortführende Beziehungen und deren Ausbau, aber einig waren sich die Seiten nur in einem: Shum bola muss weiter gehen. Bek schenkte jedem der Deutschen inklusive mir einen gewaltigen, gewaltig hässlichen Wandteller mit Granatäpfeln, jeder verpackt in einer blauen Zaratüte. Bedanken war einfach, solange wir den Inhalt nicht kannten, später gab es ausdrucklose Blicke über den Tisch. Wir rannten, so schnell wir konnten, weg, Elias und Harbauer wollten ein Fußballspiel sehen und versammelten uns im Zimmer von Katharina, ganz am Ende des Gangs, hoffentlich weit weg genug von allen, die unsere Zusammenkunft stören könnte. Alle waren müde, Wodka mochten lediglich Harbauer und ich, der Wein wurde alle und das Bier auch. Wir redeten über viel, aber wenig über den heutigen Tag – man wusste, was die anderen denken. Dann mussten die meisten zum Flughafen, ich nahm den Wodka und sperrte ihn in meinen Kühlschrank, wir verabschiedeten uns, und es verblieben Ravshan, Zarina und ich. Und wir schliefen kurz – Da soll mir niemand sagen, Gutes tun sei leicht. Ein Albtraum: In Anwesenheit der Produzentin verlassen Hundertschaften den Saal. Das bleibt in Erinnerung.

Ich komme zum Frühstück, Ravshan sitzt schon da, gemütlich, es ist etwas spät. Den ersten Film um Elf können wir nicht zeigen, in dem Saal ist gleich eine Veranstaltung, erzählt er mir. Die Leute von O’zbekkino wirbeln herum, telefonieren und sitzen bei ihrem Kaffee, Ravshan scheint unbeeindruckt – oder ist in jener Starre der Ungläubigkeit, die einem alles egal sein lässt. Plan: Wir ruhen uns aus, gehen zu Eins ins Kino, zeigen um Zwei, wie vorgesehen, einen Film, und den nächsten um Vier. Dann weiß ich nicht, was passiert, weil es auf Usbekisch vonstatten geht – wir müssen doch aufbrechen, was ist los? Sie haben jetzt einen Film auf Zwölf geplant, die Veranstaltung wurde abgesagt, wegen uns, nein, auf morgen verschoben, damit wir heute alle geplanten Filme zeigen können. Das sagen sie, aber später erfahren wir, dass O’zbekkino selbst die Falschinformation gegeben hat, für heute war keine Veranstaltung geplant. Wir fahren um viertel nach Elf los, kommen halb an – es ist ein, oder das, Kolleg für Kunst in Fergana; Klaviermusik tönt aus dem Hauptgebäude. Wir gehen nebenan in den Saal, in dem wir den Rest unsrer Tage verbringen sollten.