Samarkand

Ich muss nachtragen, was zwischen Gesellschaft und Schlaf verloren ging – die Reise nach Samarkand, ein langes Wochenende mit Montagsurlaub, nämlich am 13. bis 15. Februar, und den Abstecher nach Shahrisabz, dessen historische Bauten nach Chiwa, Buchara das vierte UNESCO-Welterbe in Usbekistan sind. Nur zwei Tage Samarkand, darin enthalten eine Homeparty mit Ausnüchtern am nächsten Tag, das ist keineswegs zu viel. Dabei haben wir die zentralen Punkte abgehakt, so wie es nur in einer Gruppe sein kann, alleine wäre ich ewig durch die Straßen der Innenstadt gewandert, hätte alles aufgesogen und wäre abends zu kaputt für Bier und Wodka gewesen, so musste ich mit einem Abriss der Wichtigkeiten leben, und kann nicht sagen, es wäre schlecht gewesen. „Doch hört, was nun die Chronik erzählt:“

Ich glaube, ich erwähnte an früherer Stelle, dass eine Woche zuvor meine Reisegesellschaft von Null auf Zwei wuchs – Vilja, die Finnin, und Simon, der Robert-Bosch-Lektor, die beiden entschieden sich also, mitzukommen und ich… Was hätte ich dagegen sagen sollen? Nach Samarkand werde ich noch mindestens einmal kommen, wenn meine Eltern hier auftauchen, ich muss keinen verpassten Möglichkeiten hinterher weinen, das ist eh so ein Unding. Die Karten für den begehrten, großartigen, neuen und fantastischen Afrosiyob hatten wir uns bereits einige Tage im Voraus gesichert, denn zurecht sprach der Reiseführer eine Empfehlung aus, dies aufgrund hoher Beliebtheit des Zuges zu tun. Zwei oder drei Maschinen desselben Typs haben sie in Spanien oder so fertigen lassen, auf jeden Fall ist der Schnellzug, der die beiden „wichtigsten“ usbekischen Städte Taschkent und Samarkand in nie gesehenem Tempo verbindet, der ganze Stolz der usbekischen Eisenbahn. Die Höchstgeschwindigkeit (etwas über 200 km/h) wird in die Ansage zu Beginn der Fahrt, die auch auf Englisch verlesen wird, eingebunden, genauso wie die Fahrtzeit, zwei Stunden – als wäre es ein Flugzeug. Dazu passen die Kontrollen im Bahnhofsgebäude, ich sprach an anderer Stelle davon. Simon, der sein Ticket früher kaufen musste als wir, um seinen Pass rechtzeitig bei der chinesischen Botschaft für ein Visum hinterlassen zu können, saß letztendlich in einem anderen Waggon, sodass Vilja und ich uns die Zeit mit Gesprächen über ihre Arbeit, meine Arbeit, Politik und Blogging vertrieben. Der Zug ist wirklich sehr angenehm, und mit 50.000 Sum (inzwischen knapp 7,50 Euro) keinesfalls überteuert. Sogar Tee und Gebäck werden frei Haus offeriert, wie gesagt: der Stolz der usbekischen Regierung. Auch ein Fernseher fand in diesen Räumlichkeiten Platz und, auf dem Hinweg nur mit halbem Auge, rückzu auch der Müdigkeit wegen umso gebannter, begutachtete ich den usbekischen Film, der jeweils gezeigt wurde. Selbst mit halbem Auge allerdings war unschwer zu erkennen, wie sehr entfremdet die Qualität von meinen ästhetischen und dramaturgischen Vorstellungen liegt. Auf jeder Szene lag ein Ballast, als wäre es der Schlüssel zur Geschichte, jede Figur spielte übertrieben und bekam Zeit dazu, eine Sequenz, die durchaus Potential besaß, wurde so sehr in die Länge gezogen, dass ich, aus der Unterhaltung wieder einmal gen Bildschirm linsend, skeptisch dachte – läuft sie denn immer noch? Es ging um einen Mann, der sich im Hotelzimmer mit einer Prostituierten niederließ, lechzend grinste, und gerade als sie dabei war, sich auszuziehen, kam ein anderer Mann hinein, der erste zeigte einen Polizeiausweis und das Mädchen wurde abgeführt. Dann war da noch irgendeine Frau, wahrscheinlich die Gattin des ersten Polizisten, und das Ganze hätte, von Hollywood inszeniert, durchaus Knall gehabt, von Godard inszeniert, durchaus Nouvelle Vague sein können, der Regisseur aber entschied sich, die Handlungen so auszurollen, dass ich mich an jene schlechten Streifen erinnert fühlte, in denen die Schauspieler der Kamera erklären, was sie gerade anstellen und was es bedeuten soll. Davon abgesehen, verlief die Fahrt ruhig, auf einigen Metern Höhe – Samarkand liegt immerhin hinterm Gebirge – blickten wir dann in ein White Winter Wonderland, wahrhaftig, man konnte sich ganz wie in Deutschland fühlen oder Lettland… Die Ankunft ging pünktlich um zehn Uhr und ohne Vorkommnisse vonstatten, wir fanden Simon auf Anhieb und machten uns los, Richtung Stadt, d.h. Richtung Straße, wollten ein Taxi nehmen, um zu Jonas zu fahren, der irgendwo abseits wohnte, und bekamen es sehr schnell. Die Preise in Samarkand sind günstiger als in Taschkent, mein altes geiziges Herz freudig erschütternd. Immerhin holte uns Jonas vom Taxi ab und geleitete uns durch löchrige Straßen – in der Stadt eine Katastrophe, kommt man aus dem touristischen Viertel heraus – und Schlamm zu dem Haus, in dem er bei seinem Chef Kai wohnte, einem ZfA-Lehrer, der gerne einen Freiwilligen bei sich aufnimmt, seine Frau wohnt in Taschkent. Legenden ranken sich um diesen Wohnsitz, riesig soll er sein und sieben (oder so) Badezimmer haben. Bis auf zwei von ihnen, so sagen sie, kann man eigentlich keines benutzen und das Haus ist groß, ja. Hat aber keine ordentliche Heizung.

Letzteres mussten wir bitter erfahren, die Samarkander Tage waren wohl die kältesten, die in Usbekistan dieses Jahr herrschten – an meinem Körper auf jeden Fall. Dafür, dass die Wohnblöcke in Taschkent zentral beheizt sind und die Hauptstadt kontinuierlich funktionierende Steckdosen und Gasöfen besitzt, gibt es für den Rest der Republik kontinuierliche Schwierigkeiten. Im Ferganatal fällt schon mal für vier Tage der Strom aus, in Samarkand ist es mehr ein Stocken zwischen An und Aus, das die Wohnung auch nicht wärmer macht. Als wir mit Jonas ankamen, fehlten Gas und Strom, die nächsten beiden Tage funktionierte die Heizung so gut wie gar nicht und generell muss man damit rechnen, zum Frühstück den Tee zu überspringen, wenn mal wieder nichts funktioniert. Es ist ein weiterer Grund, warum in Taschkent zu leben doch um ein Vielfaches angenehmer ist und weit mehr den westlichen Standards entspricht, als in anderen Städten des Landes.

Trotzdem war für den Abend eine Party geplant, ist ja schließlich Jonas’ letztes Wochenende in dieser Stadt, die seit einem Jahr sein Zuhause war… Das steht mir noch bevor. Klein und fein sollte sie werden, aber bis dahin wollten wir die Stadt erkunden, das berühmte Samarkand, Juwel Zentralasiens, Hauptstadt Timurs und erhaben über alles in der Welt. Weltberühmt. Simon war schon das dritte Mal hier und wollte die Sehenswürdigkeiten nicht noch einmal über sich ergehen lassen, ich war gespannt und fragte mich, ob ich mich danach wohl, wie in Buchara, in der Lage fühlen würde, meinen Eltern plus Anhang eine Tour zu geben. Dennoch zogen wir gemeinsam los, nicht zum Registan oder der Grabstätte Timurs, sondern – so muss es sein – in ein Café. Jonas hatte Hunger, wir drei nur bedingt, aber das hinderte mich nicht daran, außer dem obligatorischen Espresso zwei „Blini“ mit „Dzhem“ zu bestellen, ach – wie in Lettland! (Typisch russisch.) Es muss schon Mittag gewesen sein, als wir endlich zu laufen begannen, Simon hatte sich mit einem ihm bekannten Germanistiklehrer von der Universität getroffen und die Sonne schien mühsam durch jene Wolkendecke, die ab und zu auch über Usbekistan hängt. Es lag Schnee in Samarkand, ein Phänomen, das in Taschkent dieses Jahr nur einmal für länger als 24 Stunden aufkam. Hier war es wie ein angenehmer Gegensatz zur stickigen, warmen Hauptstadt, zu dem Verkehr und den langen Straßen – okay, auch Samarkand ist eine unzweifelhaft sowjetische Stadt. Auch Samarkand hat lange, breite Straßen, billige Architektur neousbekischen Stils, hat Sowjetbauten, ordentlichen Verkehr und Zäune in der Fahrbahnmitte. Der vielleicht größte Unterschied zu Taschkent, aber das können andere gewissenhafter beantworten, ist die historische Bewandnis, sind die gebliebenen Monumente.

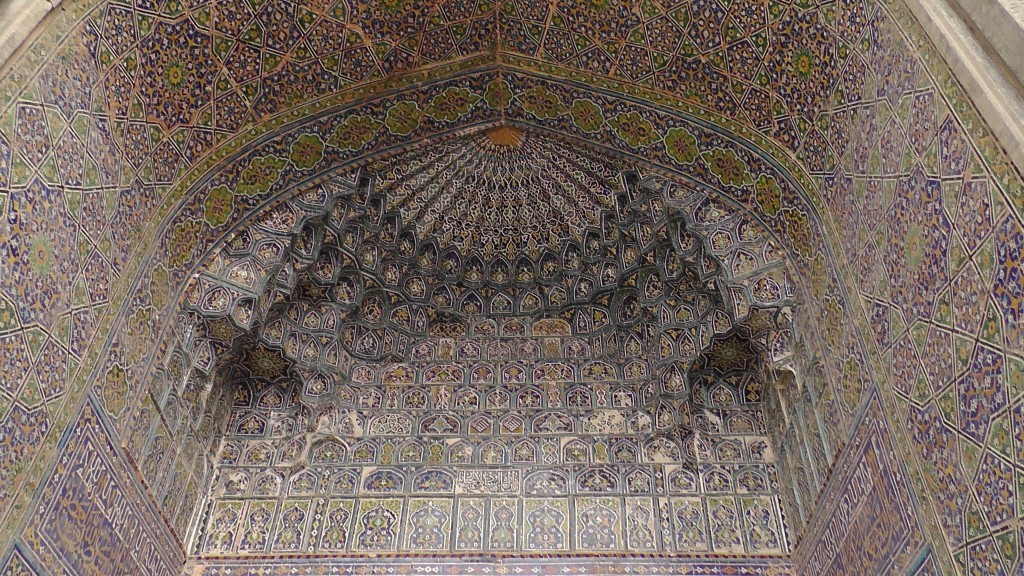

Das erste Ziel, zu dem wir wenige Minuten über Eis und Schnee spazierten, hieß Gur Emir, „Das Grab des Gebieters“, Timurs letzte Ruhestätte. Man kommt sehr gut an das Gebäude heran, ohne viel von Autos gestört zu werden, von weitem sichtbar erhebt sich diese wunderbare Kuppel, die mit ihren Rippen Vorbild zahlloser anderer Bauwerke im Land geworden ist – z.B. für das junge Amir-Timur-Museum am gleichnamigen Platz in Taschkent. Nach wenig Überzeugungskraft dürfen wir den Usbekenpreis zahlen, der all jenen vergönnt ist, die im Land arbeiten, und betreten durch ein hohes Portal, dessen Gestaltung schon an Buchara erinnert und die Fotos, die man kennt, den Vorhof zum Mausoleum, dem Herz des Komplexes. Hier wird gerade restauriert, obwohl keine Gerüste zu sehen sind, eine weiße Fläche gegenüber legt Zeugnis ab – wenn man sich das Ausmaß dieses Wahns ansieht und bedenkt, dass alle ähnlichen Arbeiten in fast sämtlichen usbekischen Städten in den letzten zehn bis 15 Jahren geschehen sind, so schluckt man doch einmal ängstlich – die Qualität ist sicher bedenklich, und ob man dafür noch den Welterbetitel verdient, ebenfalls.

Wenn allerdings ein so prachtvoller Innenraum wie der von Gur Emir wartet, so fegt die Pracht alle Zweifel hinweg – von oben bis unten, ein hoher Raum, verkleidet mit „Onyxplatten“ (Reiseführer), sichtbar mit Gold und Blau verziert, Silber glänzt überall und dort ragt jener seltsame Pfahl in die Höhe, von dem es heißt, er sei Zeichen dafür, dass an derselben Stelle bereits ein Heiliger begraben lag, als Timur den Bau beschlossen hatte, ursprünglich für einen seiner Verwandten. Am Ende wurde seine ganze Familie hier bestattet, er inklusive. Sein Grab allerdings liegt verschlossen in einer Gruft im Keller des Mausoleums, und nach der Ruhestörung durch irgendwelche betrunkenen Russen darf auch niemand mehr rein. Gut gesichert wird das erneuerte Holz der Tür durch ein Schloss, das für Plünderer keine große Herausforderung darstellen sollte, selbst ich sehe ihm die wenigen Sum an, die es gekostet haben muss. Der kurze Eindruck der Pracht wird vom Blick auf die Außenwände verstärkt – wie Timur es gern hatte: Hier steht dieser riesige Bau wie ein Exempel an die Nachwelt, ich bin euer Herrscher! Den zeitgenössischen Oberhäuptern kommt seine Ruhmsucht und Prahlerei nun zugute. Wie es das Kreuz des Reisenden, der nicht allein ist, bestimmt, bleibt keine Zeit und kein Raum im Geist für stille Kontemplation, sondern es geht weiter, meist an der Oberfläche geschwommen. Vom Ende herab kann ich sagen, mehr brauchte ich diesmal auch nicht, zu mehr war ich gar nicht gewillt.

Durch einen Hinterausgang folgten wir Jonas durch eine Mahalla, die beispielhaft die Strom- und Gasprobleme Samarkands verdeutlichte. Zahlreiche Stromleitungen hingen zwischen den Häusern, die Gasleitungen oberirdisch, irgendwo zog ein riesiger Eiszapfen die Leitungen gen Boden und natürlich stellte man sich die Frage, ob die Wege mehr Loch oder mehr Straße waren. Am Ausgang wurden wir von einem Gewitter an Taxifahrern erwartet, die wir doch gar nicht brauchten, vorsichtshalber aber nach dem Preis für eine Fahrt nach Shahrisabz fragten – zu viel, und wir liefen weiter, irgendwohin, meine Orientierung versagte den Dienst.

Und dann, ich weiß nicht über welche Abkürzung, erreichten wir den Registan. Beinahe fanden wir uns unserem Ziel, kostenlosen Eintritt von der Seite zu erschleichen, nahe, bereits auf den Stufen zu einer der drei thronenden Medresen befindlich und Ausschau haltend, als uns ein Wächter antippte und freundlich zur Kasse verwies, die sich an der anderen Seite des Platzes befand. Nun drucksten wir herum, taten, als verstünden wir nicht, mussten schließlich klein bei geben und standen vor dem nächsten Problem, dass die lieben Leute eine Akkreditierung von uns wollten, um das Gelände zum Usbekenpreis betreten zu dürfen, wozu wir das theoretische Recht besitzen. Was ich nicht besitze, ist eine Akkreditierung, mir muss meine Registrierung reichen, dass tat sie hier offenbar nicht – obwohl das Goethe-Institut eingetragener Teil des Stempels ist. Irgendwie konnte uns Jonas aus der Situation helfen, indem er einen der Aufseher in Zivil kannte, ihn überredete, der uns dann für 2000 Sum hereinließ. Touristen dürfen 19000 bezahlen. Ich freue mich auf das Gesicht, wenn ich mit meiner Familie vor ihm stehe und sage: Acht Karten plus eine zum Usbekenpreis, bitte. Vielleicht kann ich handeln. Man kann ja hier bei allem handeln, selbst bei Strafzetteln. Kein Witz. Das ist weder Bestechung noch illegal – naja, vielleicht ein bisschen – sondern pure Frage der Mentalität. Mann, da habe ich aber was rausgespuckt. Überall handeln… Ich darf kurz einwerfen, dass ich, der ich aus Nostalgiegründen lieber auf dem Basar einkaufe als im Supermarkt, nicht selten vor einem Verkäufer stehe, der mir sagt, Handeln geht nicht. Warum? Wetter, kalte Progression, zoroastrischer Terror. Obwohl es ganz sicher geht, nur eben nicht für einen Ausländer (mit Bart). Im Supermarkt wäre es billiger, aber ich bleibe dem Basar treu – die Leute freuen sich, und ich genieße die Atmosphäre. Zurück.

Der Registan mag wohl einmal der stattlichste Platz der Welt gewesen sein, mir hätte er als Ruine wahrscheinlich besser gefallen. Die Art und Weise, wie die Usbeken ihr „Welterbe“ aufpäppeln, glänzend, wie neu, ohne Kratzer und Staubkorn, mag mir nicht gefallen.

Der Registan ist eine Pracht, klar, er ist ein Unikat in der Kulturgeschichte – mir kommt immer dieses Zitat in den Kopf: „No European spectacle indeed can adequately be compared to it, in our inability to point to an open space in any western city that is commanded on three of its four sides by Gothic cathedrals of the finest order.“ (George Curzon) – er ist nicht zuletzt noch als hässlich aufgepäppeltes Stück Propaganda wunderschön: Die Sherdor-Medrese mit ihren Tigern, welche zum Vorbild für den 200-Sum-Schein, meiner Lieblingsbanknote, wurden, die alte Medrese Ulugbek, deren Türme, weil sie zu instabil sind, schlichtweg abgeschnitten werden, und die Medrese Tillakori, mit ihrer einen Kuppel, vielleicht dem schönsten Blau Usbekistans, die sich der Sichtplattform frontal zuwendet, mit ihren wunderschönen Ornamenten im Innenhof und der Moschee, die goldblau ohnegleichen bleibt.

Welche Pracht, ganz wie im Grab des Gebieters, die sich da innen auftut, zuallererst von einer flachen Decke gehalten, die doch die Illusion einer Höhlung aufrecht erhalten will, dann diese thronähnliche Stiege hinten rechts, überall flache Wände, die abartig schön bemalt sind, ein Raum, der architektonisch schlicht ohne barocke Flammen, Marienstatuen oder Rokokowellen auskommt, nur nach oben von vier auf acht Ecken erhöht, wie häufig in Samarkand, und so wahnsinnig ausgestaltet ist, das mir die Sprache vergeht. Sicher, auch hier wurde restauriert, und Risse und Wasserschäden zeugen von der Nachsicht, mit der restauriert wurde, aber was soll man sagen. Rückgängig machen lässt sich die Panscherei eh nicht.

Während unseres Rundgangs durch die Medresen, durch die Zeiten und Mächte, stießen sowohl Simon, als auch ein usbekischer Bekannter Viljas, der wohl auch für die UNDP arbeitet, zu uns, und nach einem abschließenden Blick von der (kostenlosen) Aussichtsplattform beschlossen wir einhellig, nun zu fünft, etwas zu uns zu nehmen, kamen nach lustloser Diskussion zu dem Ergebnis, das Jonas vorschlug und nahmen zwei Taxen – ein großes Restaurant, europäische und nationale Küche anbietend, und das zu vernünftigen Preisen. Viel Hunger hatte ich nicht, Simon kam gerade von armenischem Schaschlik und so wurde es ein gemischter Tisch, für mich eine Pilz-Nudelsuppe, perfekt für meinen kleinen Hunger, überraschend nobel im Geschmack und billig. Da nicht alle nur Suppe bestellt hatten, saßen wir eine ganze Weile mehr bei Tee und Lepjoschka, unterhielten uns, meist auf Englisch, und wurden durch Dima komplettiert, einem Übersetzer ich-weiß-nicht-mehr-wo arbeitend, Freund eines aus Taschkent bekannten Künstlers, der uns eine kleine Führung durch Shohizinda geben sollte, die Nekropolis, deren Besuch den Tag und die Kultur abschließen sollte, bevor man saufen und essen wollte. Man kommt schlecht zu Fuß dorthin, wenn man nicht lange marschieren will, also wieder zwei Taxen und nacheinander die Straße abwärts, kurz hinter dem Basar, in der Nähe der Bibi-Xanom-Moschee, steht inmitten einem modernen Friedhof die alte Stadt, deren Name „Lebendiger König“ bedeutet.

Gedrängt sieht sie aus, wenn man sich ihr nähert, wie eine kleine Stadt mit zusammengeworfenen Hallen aus verschiedenen Jahrhunderten und in gewisser Weise ist sie das auch – sie, die Gräberstadt Shohizinda. Nach den Weisungen unserer kundigen lokalen Führer Jonas und Dima spazierten wir wie selbstverständlich am hohen Portal vorbei und über ein eisernes Tor auf den Friedhof, der die alte Gräberstadt umgibt, auf dem Persönlichkeiten der jüngst vergangenen Öffentlichkeit begraben wurden. Viele der Steine zieren Bilder der Verstorbenen, einige kleine Denkmäler à la Pere Lachaise etc. zieren auch hier das Panorama.

Welches aber im Umdrehen viel spektakulärer ist – hinten thront Bibi Xanom über den flachen Dächern der Stadt, im Vordergrund ragen Laubbäume in den Blick und die schneebedeckten Gräber tun ihr übriges, ein märchenhafter Blick. Über eine Treppe gelangen wir, wie durch den offenen Winkel im Pentagramm, hinein, ans Ende der Straße und Stadt, ohne einen Cent Eintritt zu bezahlen. Nicht einmal auf dem Rückweg werden wir angehalten, als wäre nicht deutlich, dass eine Reihe Ausländer nicht einfach so hinaus spazieren kann, ohne hereingekommen zu sein.

Hier stehen drei blau gekachelte Mausoleen, eines beeindruckender als das andere, eines tatsächlich beeindruckender mit einem wahnsinnig verzierten Bogen über dem Eingang, ein anderes im Versuch der Renovierung nur des Charmes beraubt, überall aber kunstvolle Schriften, Majolika-Platten, alte Holztüren und das Gefühl, an einem sehr besonderen Ort zu sein.

Ich konnte es gar nicht fassen, aus dem Friedhof, still, schneeüberzogen und leicht weiß und still, nur einige Meter weiter diese Pracht und Einblick in Zeiten so entfernt – als hätte ich nicht damit gerechnet. Hätte damit rechnen können, hätte ich mich so vorbereitet wie in Buchara oder Termiz, aber in all der Gesellschaft geht mir meine liebe Zeit für mich immer unter, und so auch die Zeit der Kontemplation über die Zukunft und Verschmälerung der Erwartungen. Ich war also beeindruckt, schnell kam aber auch über mich das unbarmherzige Gefühl der Kälte, klar, hätte mich dicker anziehen können, sollen, unterdrückte es für die kurze Zeit, da wir noch herumturnten, hier einen Gang entlang zu einer kleinen Moschee liefen, die tatsächlich von Gläubigen besucht wurde und uns mit einem Gebet entließen.

Etwas weiter finden sich neu aufgebaute Gebäude, schmucklos wie sie einst nicht waren, und dann, weiter, wieder die alten Portale, teils renoviert, teils neu beschmückt – Hier, ein Muster aus Buchara, meinte Dima, das hätten sie wohl einfach kopiert und für jenes Mausoleum genutzt. Mir wurden die Fakten zu bunt und die Malerei dieselbe, durch Renovierung in ihrer Schönheit gestürzt, und lief den kurzen Weg zum Torbogen, da sah ich rechts eine Treppe, deren drei Stufen hinaus einen ebenso spektakulären Blick auf Bibi Xanom boten wie vorher, auf dem Friedhof. Hier spannte sich eine kleine Terrasse neben einer blauen Kuppel, die aber Sicht bot auf ein Samarkander Panorama, dass man sicher von kaum einem anderen Punkte aus hat. Hier, und das war tatsächlich begeisternd, ging gerade blutrot die Sonne unter, genau in dem Spalt zwischen den Wolkendecken, die ansonsten dicht über uns und der Stadt hingen, zwischen zwei Bauwerken des einstigen Komplexes von Bibi Xanom. Lange sollte ich den Blick nicht für mich alleine haben, die Gruppe, deren Führer uns sowieso auf den Platz stellen wollte, fand den Weg herauf und machte Fotos – ich ja auch, bestaunte die Kraft der Sonne und ich erinnerte mich an Lettland, an diesen purpurnen Ball, der über dem Gaujatal unterging, als ich noch viel mehr von dem Spektakel eingenommen war und noch viel mehr staunte, denn die Bäume leuchteten so wunderschön, und das Wasser…

Hier gibt es weder Baum noch Teich, nur Kälte und steinerne Wucht, so verließen wir durch den Bogen die abgezählten Stufen hinab, am Kassenhäuschen unschuldig vorbei, wieder auf die Straße und erzählten kurz, redeten, verjagten die Kälte und freuten uns auf den Abend.

Eine eindrückliche Reise in eine Kultur, so fremd, dass ich am liebsten Tage hier verbracht hätte – wäre es nicht so kühl gewesen, anders als in Ulan-Bator hatte ich keine doppelten Hosen an, geschweige denn doppelte Socken oder vorsorglich verdickten Torso. Nun, es waren auch keine minus zehn, geschweige denn minus 25 Grad. Wer meckert, fliegt raus. Bibi Xanom habe ich so nur von ferne gesehen, doch der Abend winkte und das Bier, die Flucht aus der Kälte, so folgten wir Dima an die Straße und fanden zwei Taxen, um uns zunächst nach Hause kutschieren zu lassen, Simon, Vilja, Jonas und ich kuschelig in einem Auto – vier sind immer ein halber zu viel. Ein wenig mussten wir noch die Party vorbereiten, Stühle vom Schnee frei schrubben, Kai baute seine Anlage auf und einen effektvollen Laser, bevor es weitergehen konnte, bevor es beginnen konnte, im Botschka – einem auf Holz und gemütlich getrimmten Laden, in dem Jonas und Kai Stammgäste waren, der annehmbares Bier und guten Schaschlik verkauft, sogar Schweinefleisch und Würstchen. Der erste Tropfen Wodka floss, in unserer großen Gruppe nicht mehr als das, und die gesellige Runde nahm schnell Fahrt auf. Die Einkäufe für die Feier erledigten wir erst auf dem Rückweg vom Botschka, ich beteiligte mich großzügig mit einer Flasche Wodka, die ich allerdings auch zur Hälfte selber trank und wir marschierten ab nach Hause, wo die Lasershow bereits im Gange war, die Musik spielte und wir nur rasch den Alkohol aufbauten, eine geheime Ecke einrichteten und uns im Anschluss, wie es sich gehört, dem Tanzen und Trinken widmeten. Es endete in einem geheimen Zirkel, in dem ich wohl immer wieder Wodka ausschenkte.

Dafür, dass ich den Abend nicht mehr so ganz nachvollziehen konnte, war der Morgen leicht und ruhig, es gab Kaffee zum Ausgleich und kaltes Fleisch vom Vortag, Chips und Kekse. Aufgrund der allgemeinen Katerstimmung ersetzten wir einen Ausflug in die weitere Umgebung durch einen in die nähere, Al-Buchari, ein Pilgerort zu Ehren des berühmten Gelehrten, gebürtiger Bucharaer, ihr wisst schon. Wir trafen uns, in zwei Taxiladungen inklusive des Lehrers, den Simon am Vortag getroffen hatte, und der unser Reiseführer werden wollte, am Siou-Basar, dem lebendigen Mittelpunkt Samarkander Basarlebens, zwischen Shohizinda und Bibi Xanom, an dem wir gestern vorbei gefahren waren, an dem auch die Taxis nach Al-Buchari halten. Zu sechst passten wir perfekt in einen Damas, die hier praktisch zu Sammeltaxis umgebaut werden, in Termiz dienten die Fahrzeuge demselben Zweck, nur Taschkent braucht größere, mit 15 Sitzplätzen. 2000 Sum kostete jeden von uns der Trip, die 30 Minuten in ein kleines Dorf außerhalb Samarkands. Wir passierten die äußeren Stadtviertel, die teilweise durch die Sowjets Umbenennungen nach bedeutenden Metropolen erfahren haben, angeblich, um Samarkand als Zentrum der Welt zu markieren; jedenfalls war es Madrid, das wir bald hinter uns ließen, um zu jenem Komplex zu kommen, der, gut bewacht und umzäunt, mit einem hohen, bekuppelten Eingansportal und glatt geschnittenen Bäumchen, mich an den Komplex des Hakim al-Termizi erinnerte. Doch al-Buchari ist viel kleiner, hinter dem Portal (Wir müssen nur aus dem guten Grund nicht zahlen, weil der Einlass unseren begleiteten Lehrer kennt) umringt eine weiße Arkade den Platz, auf dem Bäume stehen, eine heilige Quelle, deren Wasser gut tut nach der Nacht, und vorne, weit sichtbar, eine Art Mausoleum, ich habe es vergessen, die Sonne strahlte und mir wurde heiß – wie wir gestern noch bibbernd über den Registan gelaufen sind… Dahinter, in einem schattigen Nebenhof, nicht schattig von Bäumen, sondern weißen Steinarkaden, befand sich der Eingang zu einem kleinen Museum, in dem wertvolle Geschenke anderer Staaten bzw. deren Repräsentanten aufbewahrt wurden, hauptsächlich Korane in alle Größen und Formen, von goldbestickten Samtumschlägen bis zu mineralisch glänzender Oberfläche und eingraviertem Relief – eines hatte ein Professor aus München dem Staat geschenkt. Eine Pracht jedenfalls, ein kleiner feiner Raum, in den zu treten so gut wie nichts kostet, der dafür mit den heiligen Büchern eine ganze Menge Schönheit liefert. Nebenbei wurden Tafeln mit Koransprüchen ausgestellt, ein großer indonesischer Kerzenleuchter aus Messing, sowie ein Stück Brokat, das vor einigen Jahren die Kaba in Mekka zierte und im Original dem usbekischen Staat vermacht wurde. Wieder draußen, bekomme ich Lust auf Somsa, unbedingte, ganz spezielle Lust auf Somsa und finde einen Mitstreiter unter uns, wir machen uns daran den Ort zu verlassen. Der ganze Komplex, so führt unser Guide noch aus, entstand erst vor fünfzehn Jahren, wurde seitdem bereits einmal renoviert. So leben wir hier, sie errichten sich ihre eigenen Heiligenstätten, nachdem in der Sowjetunion nicht viel Wert darauf gelegt wurde, und renovieren ständig, um die Risse im billigen Material zu kaschieren. In meiner Hoffnung auf Somsa wurde ich enttäuscht, denn die Choyxona, die wir neben dem Eingang zum Gelände fanden, bot nur Plov und Manti. Wir entschieden uns für Letzteres. Die dürftige Speisekarte wurde allerdings durch köstliche koreanische Salate entschädigt, deren Geschmack raffiniert den des Plov ergänzte – sofern man bei Plov überhaupt von Geschmack reden kann. Eigentlich will ich mich nicht lustig machen, als ausgewiesener Nicht-Gourmet vertrage ich das Essen doch und irgendwie macht es auch Spaß, ölig zu dinieren, immer das Fett noch am Gaumen, das sich dann im Körper fest setzt – ich bin breiter geworden, erst neulich beobachtete ich, wie mein weißes Hemd, das ich zum ersten Mal zu meiner Konfirmation vor sechs Jahren trug, mir endlich einmal ein bisschen eng wird. Zu distinguiert muss mein Geschmack nicht sein, koreanischer Salat und Plov, das reicht aus.

Wieder mit dem Taxi wurden wir zurück in die Stadt gebracht, zum zweiten TOP für heute, dem Ulugbek-Observatorium. Ulugbek, der Enkel Timurs, war wohl ein kluger Mann, erregte auch im Westen Aufmerksamkeit, erlangte Ruhm für seine astronomischen Werke, und nicht wenig davon. Hier, in seinem ehemaligen Observatorium, dessen steinerne Reste man noch betrachten kann, ist nun ein kleines Museum untergebracht, welches seine Bedeutung nachzuzeichnen versucht. Von hier bietet sich außerdem ein durch den heutigen Dunst verwischter Blick über die Stadt, normalerweise kann man die Berge sehen. Ich für meinen Teil bekam langsam Kopfschmerzen und großen Durst, war froh, weitergehen zu können und noch glücklicher, als um die Ecke eine Reihe Minimärkte, Läden und Verkäufer mit Brot, Somsa und Piroggen auftauchte, im eigentlichen wegen des lebensrettenden Wassers, mir ging es gleich wieder blendend.

Nun musste die Hälfte von uns den Rückweg antreten, jene montags arbeitende Hälfte nämlich, während ich der einzige Gast war, der sich einen freien Tag und somit die Möglichkeit gesichert hatte, weiter raus zu fahren, sprich: nach Shahrisabz.

Praktischerweise, wohl im Voraus geplant, fahren die Taxis nach Taschkent direkt vom Observatorium ab, und wir brauchten nicht lange, bis alle zu einem angemessenen Preis ihren Platz fanden. Vilja, Simon und der UNDP-Usbeke quetschten sich also mit einer weiteren Frau in das Taxi und ließen Jonas und mich mit dem Universitätslehrer zurück, der sich aber rasch verabschiedete, als wir ein Auto anhielten, um zum Bahnhof zu gelangen, um rechtzeitig mein Ticket für die Rückfahrt zu erwerben – Montag, 18 Uhr, perfekt. Für alle Touristenpendler haben sie die Strecke so eingerichtet, dass, wer will, morgens um Zehn in Samarkand und um Acht wieder in Taschkent sein kann. In die andere Richtung funktioniert es nicht.

Ob ich einfach wach genug war oder keine Lust hatte zu schlafen, in der Kälte, im Haus von Jonas fragte ich nach einer Aufgabe, bot meine Hilfe an und wurde glatt beauftragt, den beige gestrichenen Kamin zu schrubben, den nach der Party am Tag zuvor eine schwarze Wolke zierte. Tatsächlich erforderte die Arbeit größte Genauigkeit und Vorsicht, denn bei zu viel schrubben zeigte sich der Stein unter dem Anstrich und auch wenn für eine so grundlos übernommene Arbeit zwei Stunden wirklich übertrieben scheinen, das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Ich bin überzeugt, völlig nüchtern hätte es im Nachhinein nicht so akkurat ausgesehen. Es war schon dunkel, als Jonas aufstand, wir umher tappten und entschieden, etwas essen zu gehen. Die zwei ersten Orte, die wir anfuhren, waren geschlossen, sehr zum Unfrieden Jonas’, der uns dann für einen Koreaner entschied, zu dem wir durch dunkle Viertel schritten, selbst in einem kleinen Zimmer mit elektrischem Kamin hinter einem riesigen Vorhof befindlich. Wahrscheinlich kann man besser Sushi in Usbekistan essen als hier, aber die salzige Sojasoße, der kostenlose (warum kostenlos?) Tee und die Abwesenheit von Musik (!) machten das Essen angenehm, den Laden sympathisch und die Rechnung annehmbar. Mit leicht gefülltem Magen und lastender Müdigkeit neben einem unglaublichen Gefühl der Freiheit spazierten wir noch herum – erst durch die Mahalla, Jonas zeigte mir einen gigantischen Hochzeitspalast, der opulenteste, den ich je gesehen habe, alle anderen um Meilen ausstechend – im Dunkel wirkte er weiß, bei Tag sei er knallgelb. Riesige klassische Säulen ragten zu einem Tryptichon empor, das gänzlich barock von Figuren, Kitsch, überzogen war, genau wie die Wand über der hölzernen Tür, die sich größer gab, als die mannshohen Flügel geschnitten waren. Dazwischen Wappen und Masken des Jugendstil, das Gebäude selbst, mit den hohen, fast historistischen Fenstern, hätte aus Zeiten der Jahrhundertwende stammen können. Solchen Eklektizismus betreiben sie hier gerne, und selten klappt es, meist, wie hier, ist alles überladen, lächerlich billiger Prunk, gedankenloses Arrangement und eine gewisse Hässlichkeit im Geschmack. Ein Taxi brachte uns schließlich wieder zurück, wie angenehm dieses Vorwärtskommen in Usbekistan, und wir legten uns schlafen, ich erwartete den Morgen und nächsten Tag, zog mich gar nicht erst aus, packte mich in zwei Decken und schlief so im eiskalten Zimmer einen verhältnismäßig warmen Schlaf, nur um im Aufstehen elendig zu zittern, so lief ich zum Frühstück wieder im Mantel herum.

Lange habe ich gezögert, keine Worte gefunden für meinen Ausflug nach Shahrisabz – Hauptursache vielleicht für die Verzögerung des gesamten Artikels. Es wird schon herauskommen, warum – doch zunächst möchte ich fortfahren, wie ich es geplant habe, also zurück zum Protokoll, die Fahrt: Sammeltaxis nach Shahrisabz fahren nahe des Registans ab, von zwei Stellen, deren eine wir zwei Tage zuvor besucht hatten. Ich wurde nun zur anderen gebracht und sofort umworben. Weil mir Goldzähne sympathisch sind, stieg ich – es war wohl eher ein Reflex darauf, dass er mir den Preis sofort zusagte – in den alten Nexia eines übergewichtigen Usbeken, dessen Fahrstil geruhsam war – eine Seltenheit unter allen Rasern und hektischen Taxifahrern.

Es gibt wohl kaum eine Strecke usbekischer als jene von Samarkand nach Shahrisabz: schlechte Straßen, karg begrünte Berge, schneedurchfressene Grashügel und Tallandschaften wie aus dem Bilderbuch. Usbekische Frauen, die den Straßenrand in ihren alten, langen Kleidern entlang spazieren, Rinder und Pferde, die über den Asphalt getrieben werden, Betonklötze zur Sicherung der Fahrspur und Lehmhütten; von Bächen zerrissene Täler, kahle Bäume, deren Braun dem der Straße gleich kam und Erdwege, auf denen Ladas und alte Daewoo-Chevrolets ihren Weg durch die offene Landschaft bahnen. Auf schroffen Steinen halten sich hartnäckig Wiesen, sporadisch tauchen neben Zeichen der Zivilisation aus Ästen gezimmerte Zäune auf, dann kleine Dörfer, auf den Stein gewürfelte Häuschen aus Stein, Lehm und Blech und davor Usbeken in Schlafanzügen, Mützen. Nicht selten finden sich an den Häusern Teile aus Plastik oder verrostetem Eisen, Dächer aus Blech oder Holz. Wir passieren einen kleinen Friedhof, der schief auf den Hügel gebaut ist, während wir die Kurven auffahren und ab und zu alte Steinhäuser, die unbewohnbar scheinen – doch vor ihnen Menschen… Wir sehen Schulkinder, die, vielleicht auf dem Heimweg, die endlosen Kurven entlang marschieren, alle in dieselbe Richtung, verteilt über mehrere hundert Meter, immer wieder Leute am Wegrand, die sich den Weg entlang suchen, dabei die Berge mit ihrem Panorama, die kontinuierlich steigende Straße, alte Strommasten, Maschendrahtzäune vor Grundstücken oder Stacheldraht zwischen Holzpfeilern für das Vieh, Schulen und Gärten, windschiefe weiße Steinhäuser, die auf den Hügel thronen wie ich mir irländische Landschaften vorstelle, während die Erde immer brauner, der Schnee immer weißer wird. Hier herrschen jahrzehntealte Maschinen – Traktoren, Laster wie aus dem sowjetischen Militärbestand. Betonklötze markieren den Abgrund neben uns, würden uns nicht vor einem Sturz schützen, wirken martialisch und drohend, während sich auf der anderen Seite die Steine stapeln. Eine kurze Ruhepause, als wir anhalten und ich in den Wiesen pinkeln muss – es ist still, fantastisch still und schön – wenn die anderen nicht warten würden, bliebe ich hier, nur für einen Moment noch… Aber es geht weiter nach oben, in ein weißes Wunderland wie aus dem Zugfenster, nur diesmal schauen Felsen und Nadelbäume streng aus dem Weiß, bis wir – schon eine Weile durch unbewohnte Felshänge gefahren – den mit einem Denkmal markierten höchsten Punkt der Strecke erreichen, dann abwärts in lang gestreckten Kurven, mit Blick auf das nebeldurchzogene Tal, in dem auch Shahrisabz liegt. Hier verkaufen Händler getrocknete Früchte, dort hängt die Stadt wie ein See im Tal, das schneebedeckt im Schatten liegt, flach gebaut, ganz klar und schön – so anders als Ulan-Bator, an das ich trotzdem denken muss, auch da hatte ich das Panorama vor dem Eintauchen in die Türme und den Verkehr. Nun werden die Kurven schärfer, rechts ragt steil Geröll empor – die Abfahrt wird gefährlicher. Aber uns verwöhnt die Sonne, hier oben, und mehr und mehr tauchen verblichene Schilder auf und Buden, die für Somsa werben, Tandir oder Kebab. Ein hohes Tor empfängt uns in der Gegend Shahrisabz’, der Schnee wird dreckiger und passend rollen wir in die zweite Kontrolle – hier aber interessiert sich keiner für mich, auf beiden Fahrten wurde ich zu meiner großen Freude und Erleichterung unbeachtet gelassen, sodass uns nichts mehr aufhält. Die Straße wird besser und gerader, der Fahrer, trotz seiner Vorsicht, lässt sich zu einem hohen Tempo verleiten, vorbei an Tälern rechts mit Dörfchen, Siedlungen aus Lehmhütten in hügeligen Wiesen; umzäuntes Vieh, man sieht die Sanitäranlagen neben den Häusern, einfache Steinbauten wie auf der Reise von Osch. Nun, nachdem die Berge überwunden sind, wird die Landschaft langweiliger, einheitlicher, erinnert an das Ferganatal, den Rest der Fahrt habe ich vergessen, spektakulär war es nicht. Wir hielten vor einem Stück Wall, Reste der alten Stadtmauer, die eine Lücke boten, durch welche zwei Säulen in der Sonne glänzten. Oq Saray, sagte der Fahrer, und ich nickte wissend. Er warte auf mich, meinte er noch, darauf, dass ich zurückfahren will und bestätigte, was der Reiseführer sagt: Die Taxis fahren ab Kitob, einem Ort in der Nähe. Und fuhr. Ich wusste aus dem Reiseführer, dass Oq Saray, der „Weiße Palast“, im Norden liegt und von dort eine große Straße, die ehemalige Seidenstraße, herunter zu weiteren Sehenswürdigkeiten führt. Ich blickte auf. Das erste, was ich mir notierte, waren drei Wörter, die Impression des Moments brillant einfangend: Dreck, Sonne, Wüste. Warum Wüste? Überall war Sand. Vor mir lagen einige Metallrohre, Laster fuhren aus der Öffnung neben der Mauer.

Nach wenigen Schritten sahen meine Schuhe aus wie die der Arbeiter, die hier knöcheltief im Schlamm stehen, Anweisungen entgegen nehmen oder ihre Fahrzeuge dirigieren, und ich war froh, auf der anderen Seite, mich im Stadtzentrum orientierend, neu gelegtes Pflaster vorzufinden, auf dem ich den Dreck von meinen Schuhen klopfen konnte. Zwei Arbeiter kamen an mir vorbei, drehten sich dann um und begannen ein Gespräch, meinten, nachdem ich die üblichen Fragen beantwortet hatte, hier wäre eben gerade eine „Remont“ in Arbeit, es sei nicht so schön, ich solle im Sommer herfahren. Rechts eine Reihe gelb angestrichener Häuser, in deren leeres Innere ich schaute; die beiden waren weiter gegangen. Links eine große Freifläche und darauf Oq Saray, der Palast, den Timur sich bauen ließ, der bald darauf, weil in zu großer Hast errichtet, einstürzte und von dem seither nur Ruinen übrig sind, umklammert von Gerüsten. Jetzt begriff ich, dass ich auf neuem Pflaster lief und tolerierte auch den ganzen Schlamm überall – zwischen den einzelnen Wegen, die das alte Gebäude wie auf dem Mustaqillik in Taschkent umziehen, sollen später sicher einmal Blumenbeete stehen, noch ist alles schwarze Erde, vom Schnee und Regen aufgeweicht. Doch heute brennt die Sonne, ich ziehe meinen Schal aus und quetsche die Handschuhe in die Manteltasche – nach der Nacht hätte ich deutlich Kälteres erwartet. Also entscheide ich mich dazu, einmal um diese gigantischen Ruinen zu laufen, deren Ausmaß sich mir erst bei diesem Weg erschließt – Beeindruckend. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie riesig der Palast zu Timurs Zeiten gewesen ist. Mit einem Blick kann man jene Geschichte verstehen, dass ein König, der in freundlicher Absicht nahte, seinen besten Boten vorausschickte, als dieses Bauwerk im Sichtfeld auftauchte. Von den Ausmaßen geblendet, in der Entfernung grob verschätzt, fand der König seinen Boten auf halbe Wege tot vor Erschöpfung und war selbst verärgert über den prunksüchtigen Timur. Ich genieße den Palast, ein großes Zeugnis menschlicher Schaffenskraft und im Scheitern der Idee ein Zeichen der Zeit. Schade nur, dass sie alles restaurieren, remontieren, renovieren müssen, und bin froh, diese Ruine noch im Original erlebt zu haben, nicht in jener polierten Kotzfröhlichkeit, in der Registan und Co. getränkt sind. Die Gerüste stören da nicht weiter. Von hinter dem Palast, vor der alten Mauer, links nur Weite und im Hintergrund schneebedeckte Gipfel, sehe ich durch die beiden Stelen auf Timurs Statue, weit hinten, so groß hatte ich mir die Entfernung gar nicht vorgestellt.

Von links beende ich meine gemächliche Umrundung – ich nehme mir die Zeit – und schlendere in Richtung Statue. Um den zentralen Platz, also genau hier, sollen Restaurants stehen, noch entdecke ich keine. Hier steht ein gelb getünchtes Gebäude, glänzend jung, welches sich ausnimmt wie ein Regierungsgebäude, dort sind leer scheinende Backsteinbauten und hier plastikverpackte Fontänen – ist das des Winters wegen? Eine so riesige Fläche, die sich vor mir auftut, die ich entlang laufe, so groß hatte ich mir das gar nicht vorgestellt, und wälze in meiner Vorstellung die im Reiseführer abgedruckte Karte aus, folge den Linien und komme zu keinem Ergebnis. Aber weit ab kann ich die blaue Kuppel einer Moschee sehen, eine Moschee gab es im Reiseführer auch – also, denke ich mir, gehe ich dorthin, direkt nebenan müsste die dritte erwähnte Altbausubstanz stehen, mehr muss ich ja nicht sehen. Mir fällt wieder ein, dass mehrfach die Rede von einem Riesenrad war, von dem aus man einen schönen Blick über die Innenstadt hätte – blicke mich um, entdecke aber keines. Vielleicht haben sie es abgerissen; vielleicht – so denke ich mir – steht es auch nur dort, weit hinten, bei der blauen Kuppel. Alles ist so flach, bis dahinten kann ich sehen, seltsam. Ich komme bei Timur an und mache einige Fotos aus jener beliebten Position, wo der Herrscher höchstselbst zwischen den gebliebenen Türmen seines Palastes steht, sein Scheitel auf der Höhe ihrer Spitzen – zu diesem Zweck muss man ein gutes Stück zurück gehen und dann im Tele das Bild machen. Irgendwie sieht es anders aus, kahl – im Reiseführer standen daneben noch Bäume. Die haben sie wohl gerodet, wäre ja nichts Neues. Ich drehe mich um und stehe wie plötzlich vor einem riesigen Platz, bestehend aus schwarzer Erde und gelegten Steinwegen, die sich bis vor zu jener blauen Kuppel erstrecken. Rechts leere Häuser, keine Restaurants, neu gestellte Baldachine aus Holz, im alten Design, wie ich sie auf dem Gelände des Hakim al-Termizi schon gesehen habe, und Wippen, ein Karussell wie auf einem Spielplatz – noch in Plastik verpackt, wie die Fontänen um die Statue Timurs. Als ich links eine Reihe offensichtlich neu entstehender Häuser sehe, die Abwesenheit von Leben allgemein bzw. Anwesenheit von dutzenden Bauwerkern neben Stahlröhren, Schläuchen und Kabeln, auf riesige Trommeln gelegt, unverbrauchte Balken und Stangen, realisiere ich: Diese Stadt wird gerade neu gebaut. Ein seltener Moment, das zu betrachten. Auch vor dem Gelände, dort wo ich durch die Öffnung die Weite betrat, haben sie Häuser gefertigt. Die Restaurants, sehe ich ein, sind wohl einige der nun leeren Häuser mit offenen Fenstern und Wänden, die links und rechts von Timur stehen; nur eine kleine Ecke mit Läden entdecke ich links und mache mich auf – ich sehe ein Geschäft für Brautkleidung, wahrscheinlich ein altes, außer Betrieb, einen Laden für Elektronik und Reparatur und einen Mini-Market, wie man sie zu tausenden in den Städten findet. Dazwischen zwei mit Plasteplanen verhüllte Räume, die leer aussehen. „Brillen“ ist auf ein Papier geschrieben, das an der linken Plane klebt. Hier bekomme ich kein Essen. Verwirrt, ein wenig stolz mache ich mich auf, den Platz herunter. Die Gelegenheit ist selten, eine Stadt im Bau zu betrachten. Und hier bauen sie wirklich alles um – ich wandere ein wenig und komme an eine Treppe, die hoch führt auf eine Fläche mit kleinen, leeren Räumen, einem Eingangstor, wie ein Basar…

Hier trifft mich der Schlag. Der Reiseführer sprach, um von Oq Saray zu der Moschee zu gelangen, die mit der blauen Kuppel, auf die ich direkten Blick habe, folge man der Straße. Zehn Minuten nach dem Basar sei man dort. Hier stehe ich vor dem Basar, auf dem Platz, der früher mal eine Straße war. Der Stadtplan, den ich im Kopf habe, zeichnet die Hauptstraße etwas schräg ab vom Palast und mündet direkt an der Moschee, die Spuren kann ich noch nachvollziehen. Hier ist alles leer. Keine Straße mehr, alles ein einziger Platz, eine stadtplanerische Vision gigantischen Ausmaßes. Ich sehe die Moschee dort vor mir, zehn Fußminuten entfernt, in meinem Rücken thront der Palast in 15 Minuten Entfernung, und hier, vor meinen Augen, ich stehe direkt vor dem Tor, war jener 200 Jahre alte Basar, der nun schon wieder aussieht wie alle anderen Bauten: billig, gelb, poliert und leer. Komplett ausgeräumt, einige Frauen sitzen vor einem der ehemaligen Geschäfte, schauen mit ihrem Besen und Wassereimern auf den leeren Platz, der einmal all die Stände für Obst, Gemüse, getrocknete Früchte beherbergt hatte.

Ich brauche eine Weile, bevor ich weiter gehen kann. Mir wird gespenstisch zumute, ich glaube in den Augen der wenigen Vorbeihuschenden dieselbe Fassungslosigkeit zu sehen, die mir ins Gesicht geschrieben stehen muss. Fünf entlang spazierende Frauen aber, mit Goldzahn und langem Kleid, grüßen mich überschwänglich auf Usbekisch. Ich bin immer noch ein Gast, werde es immer bleiben, und fühle mich hier mit jedem einzelnen Schritt fremder und fremder. Plötzlich wird jedes Foto Dokumentation eines Verbrechens an einer Stadt. Zuhause sehe ich, dass vor einigen Jahren hier Häuser standen, zahllose Häuser, Bäume und Leben. Ich habe keinen Zweifel mehr, dass das Riesenrad abgerissen wurde. Sie machen alles tot, wie überall. Wie überall im Land.

Hinter dem Basar geht es weiter, rechts mit alten Bauten, die sich ausschlachten und neu machen, immer sind innen nur Trümmer zu sehen, Haufen Geröll, das die Mauern mit hohle Fenstern und Türen noch halten. Ich gehe über Steine, die selbst Grabmäler dutzender Häuser sind, und die schwarze Erde, aus der irgendwann wohl Leben wachsen soll, markieren den Eindruck mit ungewolltem Sarkasmus. Links wird eine lang gezogene Reihe Neubauten errichtet, alle aneinander gewürfelt wie die modernen Entwürfe in Großstädten, aber alle im Design der Lehmhäuser, mit künstlichen Reliefs, Mosaiken, die angedeutet sind, und Platten mit Motiven des Volkststolzes. Ein Plakat verspricht mit einem computeranimierten Bild der fertigen Reihe kühles Leben, berechnetes Glück und aufoktroyierte Erneuerung der Vergangenheit. Warum nur können sie nicht weiße Klötze mit elegant schwarz umrahmten Fenstern und grauen Mustern planen, wie in europäischen Großstädten? Warum bauen sie die Dinge neu und planen in einem Stil vergangener Jahrhunderte? Sie wollen selbst bestimmen, an was sie sich erinnern. Sie nehmen die Vergangenheit zum Vorwand, in ihrem Interesse die Gegenwart zu ändern, d.h. die Geschichte zu zerstören. Überall, wo eine Lehmhütte durch eine gefälschte Lehmhütte ersetzt wird, passiert grotesker Mord an der Historie, platte Propaganda und ist ein unmissverständliches Zeichen: Wir sind die Macht. Jetzt, wo es allem noch an Grün fehlt, wo der Himmel Grau vor Sonne ist, die Bauten braunen Steins und der Boden schwarzer Dreck, sind die Kontraste weg, alles verschwimmt – ich bekomme Durst. Wo kann ich hier etwas kaufen? Alles leer. Noch im Schlag gefangen, schwimme ich zur Moschee, betrete sie nicht, sehe nur Bauwerker, Backsteine, Ziegel – hinter ihr fängt die Straße wieder an, bis hierhin haben sie aufgeräumt, zerstört. Dort ist noch Leben, ich sehe Autos am Straßenrand, Leute auf Fahrrädern mit Einkaufstüten am Lenker, ein Polizeiwagen, dessen Fahrer mich und meine Kamera misstrauisch beguckt – ich tue, als sei ich blind der Zerstörung, erfreute mich der usbekischen Architektur und des Wetters und gehe bald wieder, will schnell noch den Rest Altbaus sehen, bevor ich verschwinde. Und gleichzeitig genieße ich die privilegierte Position, zufällig an einem solchen Zeitpunkt herzukommen, wenn alles im Umbruch ist, alles offen – Shahrisabz ist, wie einem sezierten Mann ins Maul zu schauen, man sieht durch den ganzen Körper durch. Von einem Plateau, auf dem die Moschee errichtet ist, hat man einen Blick über den gesamten Platz – ich erkenne gut Oq Saray, dort hinten.

Ich bin müde, lehne mich gegen das Geländer und frage mich dringender, wo ich hier etwas zu trinken bekomme. Zum Glück hatte ich auf der Hinfahrt die Gelegenheit zum Toilettengang gehabt, hier ist ja alles offen und sanitäre Anlagen kann ich nirgendwo entdecken, nicht einmal Steinhäuschen. Was für ein Ausblick, was für eine Weite! Nachher lese ich im Reiseführer einen letzten Satz: Das Stadtzentrum würde gerade aufwendig umgebaut. Ein schöner Euphemismus für diese Radikalkur. Stadtverschönerung nennen die Usbeken das. Als hätten sie regelrechten Hass gehabt auf alles, was historisch gewachsene Schönheit besitzt. Hier, in Timurs Geburtsstadt, entsteht der neue Stolz der usbekischen Architektur – modern, riesig, ach was, gigantisch, geltungs- und ruhmsüchtig, fatal, bombastisch… Mir fehlen die Worte, deshalb gehe ich fort.

Hier ist das Mausoleum Jahongirs, des geliebten Sohns Timurs, der mit 12 vom Pferd gefallen und gestorben ist. Ein schönes Gebäude, ich will eigentlich nicht von Timur reden. Im Reiseführer steht was von jahrhundertealten Platanen. Was hier in seinem Namen geschieht, ist ein Verbrechen, ich entziehe ihm hiermit den Ehrentitel Amir. Vor dem Mausoleum sehe ich einen alten Mann, der auf einem ersten Stück Kunstrasen sitzt, quadratisch ausgeschnitten, und in seiner Arbeitskleidung Kartoffeln auf eine Zeitung schält, sie in seinen Sack wirft. Warum sitzt er hier in der Sonne? Woher kommt das eine Stückchen Gras? Wozu schält er Kartoffeln und warum jetzt, vor allem: Warum hier?

Ich denke nicht darüber nach, meine Aufnahmefähigkeit hat rapide nachgelassen, mache nur noch ein schnelles Foto, indem ich vorgebe, die blaue Kuppel der Moschee abbilden zu wollen, er schaut kurz auf und wieder ab, dann verlasse ich den Ort, der hier mit einer hohen Mauer regelgerecht abgegrenzt wird.

Mir fällt ein Gedicht Hesses ein, das unter wenigen anderen ich zufällig auswendig kann und rezitiere es halblaut vor mich hin: „Ich liebe Frauen, die vor tausend Jahren/Geliebt von Dichtern und besungen waren.//Ich liebe Städte, die mit alten Mauern/Geschlechter alter Zeiten bedauern.//Ich liebe Städte, die erstehen werden,/wenn niemand von heute mehr lebt auf Erden.//Ich liebe Frauen – schlanke, wunderbare –/die ungeboren ruhn im Schoß der Jahre./Sie werden einst mit ihrer sternebleichen/Schönheit der Schönheit meiner Träume gleichen.“ Die Verschmelzung von Stadt und Frau als Objekt der Sehnsucht fasziniert mich und nirgendwo scheint das Gedicht besser zu passen, nie scheine ich es präziser intoniert zu haben, als in diesem Moment, da ich auf dem verlassensten Ort, an dem ich jemals stand, in Richtung des Palastes eines seit 600 Jahren toten blutigen Eroberers wandere und einen Bus nach Kitob finden muss, und etwas zu trinken. Hunger habe ich auch, Restaurants gibt es keine mehr. Als ich an der modernen Lehmhausreihe vorbeikomme, die Arbeiter betrachte, sitzen ab und zu alte Mütterchen, usbekische Frauen in ihren Gewändern dafür und schweigen – kaum jemand redet, nur die Handwerker rufen sich gegenseitig Befehle zu – so viele Bauarbeiter kann es doch gar nicht geben, und in mir wächst die Vermutung, dass sie einfach arbeitswillige Bürger benutzen, um Kabel und Rohre zu verlegen. Hausbau einfach gemacht, usbekische Qualität. Auch hier wieder treffe ich auf plastikverhüllte Fontänen in blau gekachelten Becken, die irgendwann mit Wasser gefüllt sein werden, auf Kabelrollen und Stahlträger…

Endlich, endlich bin ich am Ende angekommen, was für ein Marsch, und gehe noch einmal auf die fünf Läden zu, die dort an der Seite geblieben sind. Im Mini-Market kaufe ich mir einen Liter Wasser, Gott sei Dank! und entdecke im Vorbeilaufen in jenem Laden, an dem das Wort „Brillen“ geklebt war, eine winzige Kantine mit drei Tischen, zehn Plätzen. Ist das die Verpflegung für alle diese Bauarbeiter, hunderte Bauarbeiter hier? Sie ist voll, als ich eintrete, ein Platz ist noch frei. Natürlich gibt es im Wesentlichen Shurpa, einfache Suppe, dazu Lepjoschka, Tee, den will ich nicht, aber ein Spiegelei bestelle ich mir dazu. Die Qualität ist auszuhalten, wenig besser. Einer der Arbeiter an meinem Tisch fängt ungefragt zu reden an – als müsse er reden, leise, zu mir, als traue er sich nicht zu anderen, oder als sei es eine Entschuldigung, an wen auch immer. Er sei aus Taschkent, aber in Taschkent gäbe es im Winter keine Arbeit, kein Geld. Seine Familie sei dort, er hier – um sein weniges Geld zusammen zu halten. Und dann sagt er, „So ist das“, nach einer kurzen Pause, „in unserer Republik“. Im Nachhinein läuft mir bei den Worten ein Schauer über den Rücken – die Kritik in diesen Worten war unüberhörbar. Oder interpretiere ich nur zu viel in ein paar Sätze, die lediglich freundliche Entschuldigungen an einem Fremden sein sollten? Ich weiß es nicht, ich war kaputt. Machte mich auf, nach der kleinen Rechnung, und sah noch in jenem Geschäft für Brautkleidung Menschen stehen, mich wundernd, ob hier tatsächlich noch jemand heiratet… Probiere einfach die nächste Möglichkeit nach rechts, dort liegt eine Straße, auf die ich zulaufe. Noch ein Stück der alten Stadtmauer, nicht restauriert, bewachsen und in schwarzer Erde viel schöner natürlich als das andere Stück. Eine Kreuzung, ich frage, man antwortet mir ungenau, wie gewohnt, also frage ich noch einmal, schnalle es, und sitze bald für 1000 Sum in einer Marschrutka nach Kitob. 15 Minuten Stille, nur der laute Motor, für die erste Zeit sitzen wir zu zweit darin, und der andere versteht ein bisschen Englisch. Dann steigt er aus, den Rest der Zeit bin ich allein mit dem Fahrer, der nicht einmal wirklich Russisch spricht – schlechter sogar noch als ich. Auf der Fahrt begegnen wir einer so großen Anzahl an Marschrutkas, dass es mich nicht wundert, wenn ich der einzige im Auto bin – 30 Sekunden hinter uns fährt sicher noch einer mit einem Fahrgast und vor uns auch. Der Fahrer ist freundlich und lädt mich bei den Taxis nach Samarkand ab, meinen übergewichtigen Freund von der Hinfahrt suche ich vergebens. Werde abgeworben von einem jungen Usbeken, der mich auf die Rückbank in sein klappriges Auto packt, das fast auseinander fällt, und zehn Versuche braucht, bis er die Kiste gestartet bekam. Endlich – weg von hier.

Wie ein Traum verlief die Rückreise, wenigstens am Fenster, schaute nur heraus und ließ meine Gedanken kreisen, um immer dasselbe Thema, natürlich, um diese Stadt und was mit ihr wird, gab die Hälfte meines Wassers dem Mitreisenden am anderen Fenster, während der in der Mitte ruhig schlief, sein Gewicht in den engen Kurven der Berge jeweils auf einen von uns verlagerte, mich nicht sonderlich störend, mein Körper war mir schon immer unwichtiger als mein Kopf, der diesmal voll genug war, mich abgelenkt zu fühlen. Die erste Notiz, die ich kurz vor Samarkand nahm, war, dass wir a) schneller gefahren waren als auf der Hinfahrt, b) einen anderen Weg nahmen und sah schon bald darauf eine riesige Mauer, die zur Straße hin mit Tiermosaiken im Stile ägyptischer Pyramidenmalereien versehen war, nur bunter natürlich, in blau und gold, aber modern, die, in die Tiefe von weit weniger spektakulären Zäunen gesäumt, ein Gelände mit Statuen umschlossen, Statuen, deren Motive ich im raschen Vorbeifahren nicht erkennen konnte, die teils auf großen Sockeln, nein, auf hohen Säulen ausgestellt waren – surreal, wie ich mir nachher überlegte, diese Szenerie, wie ein Tierfriedhof für Superreiche, die ihren Lieblingen Denkmäler auf hohen griechischen Säulen verschaffen, um ihr Andenken zu wahren wie jenes der griechischen Götter. In der Stadt selbst, als wir endlich da waren, der Fahrer nämlich unternahm noch einen Schlenker zu irgendeiner Mahalla, in der die Notwendigkeit verspürte, knappe 10 Minuten mit einer Frau zu reden, erheischte nur noch ein mit glitzerndem Goldlack überzogener Mercedes meine Aufmerksamkeit, bevor wir am Registan landeten, wo sich die Taxis sammeln, verließ das Auto und – um einige Minuten durchzuatmen, wandelte über die Fahrbahn zum Aussichtspunkt, um ein noch viel schöneres Bild auf den Platz zu haben, seine drei Medresen, als bei gestrigem düsteren Wolkentag.

Überall glänzt und prunkt es – damit zerstören sie ihr Erbe. Ich kann mir vorstellen, als Ruine war er wirklich stolzer als jetzt, mit dieser Scheinlebendigkeit, die den Tod nur unter einer Puderhaube versteckt, sich schämt. Magoki Attoris zerrottete Schönheit, Oq Sarays Gigantismus, der erst aus den Ruinen tragisch wird oder Kyrk Kyz’ befangene Macht, wie viel ehrlicher und befriedigender war das gegenüber dem Kitsch, der uns hier geboten wird? Nein, der Eindruck bleibt, dieser Platz ist einmalig und nicht einmal eine misslungene Restauration mag daran etwas ändern, er wird das Herz dieser Kultur bleiben, der Timuriden und Usbeken, die einst hier herrschten, ebenso stolz wie die derzeitige Elite. Wie es das Schicksal eines bleichen, barttragenden Westlers ist, wurde ich nur kurz in meiner Meditation belassen, ein Junge, der gerade aus den USA zurückgekehrt war, und seine drei Freunde fingen an, mir die üblichen Fragen zu stellen, die ich schon, wie jeder andere hier lebende Europäer, einige tausend Mal beantwortet habe, und die mir jetzt, gerade nach diesem Erschöpfungsschlag, zu viel wurden und am liebsten hätte ich sie geschlagen, sie können ja nichts dafür, interessieren sich für das Fremde, da können wir Deutschen mal schön die Klappe halten. Ich kam los, indem ich mich entschuldigte und entfernte, den Blick und die Meditation aufgab – ich werde ja wiederkehren – und Jonas anrief, der tatsächlich schon fast auf dem Weg war, wie ich, und nahm ein billiges Taxi dorthin, mich langsam erholend und mit zunehmender Anwesenheit in der Realität, über die bekannten Schlaglochstraßen bis hin nach Sattepo, wo er wohnt, und die paar Schritte zum Haus laufend, ganz in ruhigem Philosophentempo. Dann blieb mir noch wenig Zeit, meine Sachen zu sammeln, um mich auf zum Bahnhof zu machen. Es ist gut, eine Stadt so in ihren Eingeweiden zu sehen, nicht immer dieselbe Langeweile, die geputzten Sehenswürdigkeiten und Souvenirhändler, nicht nur das Rosa und Gold, sondern auch die staubüberzogene Leber und Nieren, den Magen, in dem alle Schönheit verdaut wird. Ich bin gegangen, um wiederzukommen, wahrscheinlich nur in die Fürstenviertel, Touristenmeilen, sei’s drum – als Stadt zieht Samarkand stark an, und wenn auch die Oberfläche blenden mag, die andere Seite habe ich gesehen, darum überhaupt geht es mir. Relativ knapp kam ich am Montag Abend am Bahnhof an, um noch einige Minuten auf den Zug zu warten, der seit Neuerem erst aus Karshi einfährt.

In Gedanken über das schöne Usbekistan und seine Maßnahmen zur Stadtverschönerung, noch ganz im Eindruck des riesigen Bildes Shahrisabz‘, reiste ich im angenehmen Afrosiyob zurück, hörte Musik und schaute dem Fernseher zu, wie er einen der usbekischen Filme spielte, davon oben mehr. Zwischendurch fahre ich mir erschöpft durch die Haare, lasse innerlich ein Stöhnen hören und plötzlich taucht eine der zahllosen jungen, weiblichen Zugbegleiterinnen vor meinen geschlossenen Augen auf und fragt auf Englisch, ob alles in Ordnung sei – danach fuhr ich mir nur noch heimlich durch die Haare. Die Ankunft in Taschkent war eine müde, und jene Müdigkeit, wie ich mir bald bewusst wurde, war anders als jene zuvor – eine politische Müdigkeit, zum ersten Mal fühlte ich die Anstrengung, in einer Diktatur zu leben. Das kommt davon, wenn ich mich so in alles hineingebe, als beträfe es mich direkt – Shahrisabz sollte der Welterbetitel aberkannt werden, Samarkand mit seinen Registanschweinereien auch, aber was mische ich mich da ein? Ich kann mich nicht zufrieden geben mit einem status quo, verändern kann ich aber erst recht nichts. Mit dieser Einsicht, mit diesem bitteren Fanal zum Aushalten, ging mein Besuch der beiden Städte zu Ende, deren Bekanntschaft meine Usbekistankenntnisse wieder einmal grundlegend neu geschrieben haben, und was bleibt mit da anderes zu sagen als – Ja, fordere meinen eingeschlafenen Kopf, Usbekistan, fordere ihn und stoße ihm dein Gesicht aus Beton entgegen!