Heute möchte ich eure wertvolle Aufmerksamkeit gerne nutzen, um über meine erste außernamibische Reise, meine erste Safari, meinen ersten game drive zu erzählen. 5 aufregende, spannende, manchmal anstrengende aber auf jeden fall ereignisreiche Tage in drei verschiedenen Ländern liegen hinter mir.

Kaum bin ich einen Monat hier, schon verrät mir der Blick auf den UNESCO-Kalender in meinem Büro, dass die Osterfeiertage unmittelbar bevorstehen. Allerhöchste Zeit, den ersten roadtrip zu planen. Es ist nicht so, als wäre ich hier in Windhoek nicht schon genug beschäftigt mit dem Verarbeiten und Prozessieren der tausend neuen Inputs. Aber ich will natürlich DIE Afrikaerfahrung hoch zehn. Mit wilden Tieren und allem drum und dran. Die einzigen Tiere die ich bis jetzt in Windhoek gesichtet habe sind ein paar Geckos im Hof und der ein oder andere große Käfer in der Küche.

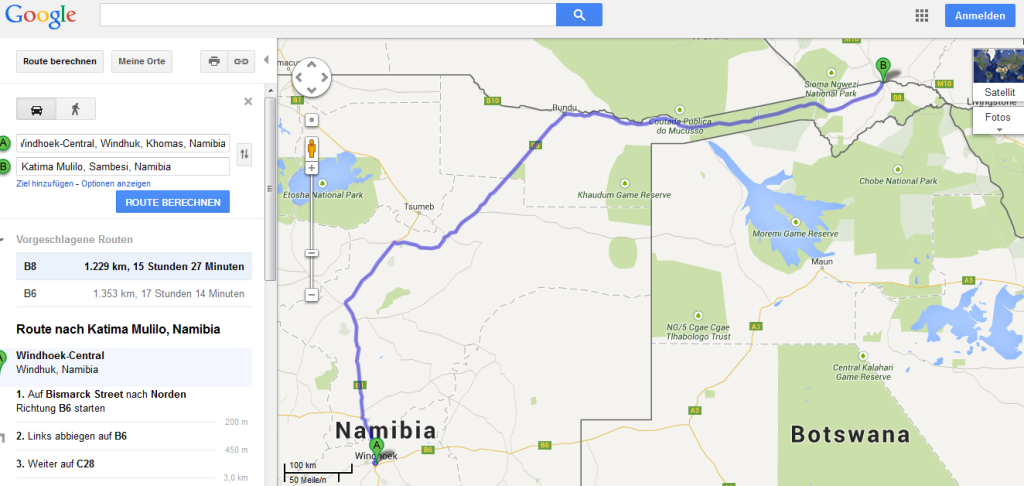

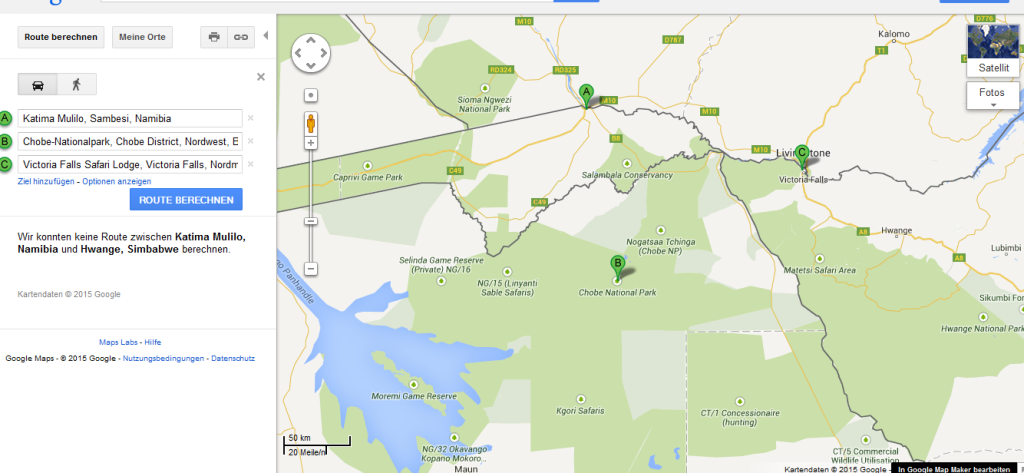

Für mein erstes außernamibisches Reiseziel haben wir den Chobe Nationalpark in Botswana, sowie die Victoria Falls in Zimbabwe angepeilt. Schlappe 1335 km beträgt die Strecke von Windhoek zum Chobe Park. Zum Vergleich: Wenn man mit dem Auto von Saarbrücken ins spanische Bilbao fährt, dann ist man ähnlich lange (1322 km) unterwegs. Aber hey, Distanzen bekommen in den afrikanischen Weiten eben eine andere Dimension. Und für das erste Treffen mit einem wilden Elefanten ist mir keine Strecke zu weit. Benjamin Blümchen, ich komme!

Generell war unser Vorhaben tendenziell ein ziemlich spontanes Unterfangen, “Das sehen/entscheiden wir dann vor Ort“- gehörte definitiv zu unsere All-Around-Lösung.

Unsere Route! 1300 km pures Fahrvergnügen

Am Freitagmorgen um vier Uhr in der Früh sollte unser Abenteuer beginnen. Annika, unsere erfahrene Autofahrerin, lebt schon seit 2 Jahren in Windhoek und hat sich in diesem Zeitraum dem afrikanisch-entspannten Zeitgefühl offenbar schon recht gut angepasst (im Gegensatz zu uns Frischlingen). Ihr grüner Jeep rollte entsprechend erst gegen 05:15 Uhr in unserem Hinterhof ein. Bis oben vollgepackt mit essentiellen (Haferflocken, Obst, Schlafsack und Musikstick) und weniger wichtigen Gegenständen (10 Paar Schuhe und Jonglierbälle) konnte unser roadtrip nun beginnen. Die folgenden Stunden gestalten sich dann wie folgt: Schlafen, Augen auf, Blick Richtung Horizont – Sonne noch nicht aufgegangen? – Augen wieder zu, weiterschlafen. Mein seit Kindertagen gehegter Traum vom afrikanischen, riesigen Sonnenaufgang (dazu die Anfangsmusik von Lion King im Ohr) wird von einem wolkenverhangenen, grauen Himmel versaut. Shit happens.

Irgendwann um 7 Uhr (schätzungsweise) wird es dann aber doch hell. Endlich kann ich die namibische Natur begutachten, über die ich schon so manches gelesen habe in Reiseberichten. Im Nachhinein kann ich mit voller Überzeugung sagen: so trocken und langweilig siehts hier überhaupt nicht aus! Ich sehe grüne, große Berge, charakteristische kleine Büsche und meterhohe Termitenhügel, die mich mit ihrer spitzen Form an einen warnenden Zeigefinger erinnern. Ich bin beeindruckt von der Schönheit dieser unendlichen Weite. Nichts versperrt einem hier die Sicht, keine Schilder, keine Häuser, rein garnichts. Ich frage mich, wie Annika und Jason (die abwechselnd den Jeep steuern) bei dem eintönigen Wechselspiel von Gas geben und Bremsen wach bleiben können. Es geht immer nur gerade aus. In Deutschland oder Europa kommt man zumindest mal in den nervenkitzelnden Genuss eines Kreisels, einer Abbiegung oder einer Kreuzung.

Eine weitere Frage vermischt sich langsam mit meinen schläfrigen Gedanken: Wo sind eigentlich die Menschen? Ich weiß, Namibia ist nicht gerade bekannt für seine mega cities. Trotzdem muss es doch auch außerhalb Windhoeks den ein oder anderen homo sapiens geben! Zuerst begrüßen mich Esel, magere Kühe und Hunde am Straßenrand. Dann endlich, tauchen die ersten kleinen Hütten in der Kavangoregion auf. Sie erinnern mich mit ihren spitz zulaufenden Dächern irgendwie an indianische Hütten (nicht dass ich in meinen jungen Jahren jemals ein indianisches Dorf gesehen habe, aber ich kann meine naiven Synapsenschaltungen nicht steuern).

Die wenigen Einwohnern stehen einzeln oder in Gruppen, mit ihren Kindern, am Straßenrand und beobachten die vorbeifahrenden Autos. Oder sie verkaufen Melonen, sitzen vor ihren Hütten und auf Eseln, hängen Wäsche auf. Ich bewundere ihren ausgeprägten Gleichgewichtssinn, denn sie tragen so ziemlich alles (Essen, Klamotten, Schüssel und Töpfe) auf ihren Köpfen. Esel scheinen hier ein extrem nützliches Fortbewegungs- und Transportmittel zu sein. Ich sehe Esel die so schwer bepackt sind mit Menschen, Haushaltsgegenständen und Lebensmitteln, dass ich mich frage, wie die Tiere die Last überhaupt aushalten. Die Einwohner der Siedlungen wirken im ersten Moment irgendwie eine Spur gelangweilt-apathisch auf mich. Vielleicht sind sie aber auch einfach nur tiefenentspannt, da sie in ihrem eigenen (friedlichen?) Kosmos leben, fernab des konsumgesteuerten, schnelllebigen globalen Nordens. Ich wage ein Gedankenexperiment: Wie lange würde ich mit den Menschen hier wohl leben können? Ohne Strom, ohne fließendes Wasser? Ganz zu schweigen natürlich ohne alltägliche mediale Dauerberieselung und All-around-Vernetzung á la Smartphone, TV und Co.? Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, dass mich so ein mehrwöchiger Aufenthalt, ein Ausbruch aus meinem Alltag, reizen würde. Vielleicht aber auch nur ein absurdes Hirngespinst resultierend aus meiner momentanen tiefenentspannten Gefühlslage, bedingt durch die friedliche Naturlandschaft? Vielleicht Hoffentlich kann ich eines Tages einmal die Gelegenheit bekommen und herausfinden, inwiefern ich mich von meinen für mich notwendigen Alltagsgegenständen und Luxusgütern lösen kann.

Ich würde sehr gerne aus unserem Jeep aussteigen und mich mit den Leuten unterhalten. „Wie verbringt ihr euren Tag?“ „Wo arbeitet ihr, wo esst ihr?“ Und vor allem: „Was esst ihr?“ „Welche Determinanten bestimmen euren Alltag, euer Leben?“ Aber wir abenteuersüchtigen, freizeitgestressten rich kids haben dazu natürlich keine Zeit.

Für heute kennen wir nur ein Ziel: Katima Mulilo- die 28.000 Einwohnerstadt im Caprivi Streifen, Hauptstadt der Zambesi Region. Dort wollen wir wenn möglich nicht allzu spät nach Einbruch der Dunkelheit eintreffen.

Für ein außergewöhnliches Spektakel muss Annika dann doch schnell auf die Bremse treten. Am Straßenrand reihen sich ungefähr 30 Leute in einer Schlange ein. Sie halten alle etwas in ihren Händen. “Cool, ´ne traditionelle Hochzeit!“- schießt es mir durch den Kopf. Wir steigen aus. Sofort macht sich ein stechend-fleischiger Geruch in meiner Nase bemerkbar. Wohl doch keine Hochzeit, es sei denn die Gäste haben alle fleischige Geschenke mitgebracht (was ich mir in Namibia eigentlich ganz gut vorstellen kann!). Als wir uns an dem Publikum und den interessierten Blicken vorbeischlängeln, kann ich die Quelle des Geruchs identifizieren: ein Elefant! Oder besser gesagt das, was von einem Elefanten noch übrig geblieben ist. So hatte ich mir meine erste Begegnung mit Benjamin Blümchen wirklich nicht vorgestellt. Der Anblick traumatisiert mich heute noch. Im umliegenden Gras liegen blutige graue Hautfetzen des armen Tiers herum, ich muss aufpassen, nicht draufzutreten. Vier oder fünf konzentriert aussehende Männer stehen knietief in den elefantig-blutigen Eingeweiden und säbeln passioniert mit ihren machetenähnlichen Messern essbare Teile des Tieres ab. Herumliegende Gedärme verzieren die Szene und bilden eine solide Grundlage für einen Horrorstreifen. Jetzt wird mir auch klar, wozu die Plastiktüten der geduldigen Wartenden dienen: alle wollen sich ein Stück des Tieres zum Verzehr mit nach Hause nehmen. Das Fleisch soll nicht sonderlich gut schmecken, ist aber wohlbemerkt sehr reichhaltig und wenn man die Masse eines Elefanten berücksichtigt, kann eine Kleinfamilie recht lange davon zehren (ein afrikanischer ausgewachsener Elefantenbulle wird durchschnittlich 3,20 Meter groß und wiegt dabei zierliche 5 Tonnen). Ein Polizist erklärt uns, wie es zu dem tragischen Unfall gekommen ist: Wilderer haben das arme Tier angeschossen und sind dann geflohen. Der Elefant ist dann wohl noch einige Meter schwer verletzt weiter gelaufen und am Straßenrand gestorben. Dort wurde er von Einwohnern des Muit’jiku village gefunden. Nachdem der Fall der Polizei gemeldet wurde, wurde das Elefantenfleisch an die Gemeinde verteilt. Zur Info: die Elefantenjagd ist in Namibia verboten (ich glaube, seit den 80er Jahren), dennoch werden jährlich duzende der grauen Riesen illegal erschossen. Die Trophäe für einen Elefant beträgt circa 500.000 namibische Dollar, das wertvollste daran ist das Elfenbein, das auf dem internationalen Markt zu horrenden Preisen gehandelt wird.

Nach diesem ernüchternden Zusammentreffen mit der afrikanischen Tierwelt geht es für uns weiter Richtung Norden. Als wir unser Ziel nach 16 Stunden Fahrt endlich erreichen, fallen wir todmüde in die Betten eines komfortablen wenn auch nicht ganz günstigen Guesthouse.

Im Chobe Nationalpark geht die Jeepsause am nächsten Morgen dann so richtig los. Dass es so holprig würden werde, dass jede Achterbahnfahrt einem Ponyritt gleicht, habe ich nicht geahnt. Unsere Mission des Tages heißt: Finde die wilden Tiere! Der 1967 gegründete Nationalpark verfügt über eine der größten Elefantenpopulationen Afrikas (circa 50. 000 Exemplare) und erstreckt sich heute auf ein Areal von 10.566 km2. Ich bekomme viele viele wilde Tiere zu Gesicht und freue mich darüber, in meinem eigenen König der Löwen Film mitzuspielen. Und endlich: Benjamin taucht mit seiner ganzen Familie auf. Wir beobachten die friedliche Szene am Flussufer. Als ich rein zufällig im Rückspiegel sehe, wie drei weitere graue Riesen ziemlich nah an unsere Jeep Richtung Fluss traben, muss ich kurz nach Luft schnappen. Ja, Elefanten traben und rennen gerne. Trotz ihrer Größe und ihres Gewichts. Ein wenig seltsam ist das Gefühl während meiner ersten Safari aber schon. Da ist man inmitten der ursprünglichsten, artenreichsten, wildesten Natur aber die dicke Metallwand unseres Jeeps trennt uns dennoch von dieser exotischen Welt, ich werde nicht Teil des Ganzen. Ich fühle mich zum Teil wie im Kino; einzig die Nüsschen fehlen einem bei der spannenden Suche nach den Tieren (Kekse tun´s in dem Fall auch). Erst als wir den Motor des Jeeps abstellen kann ich spüren und hören, wo ich bin. Abgesehen von ein bisschen Vogelgezwitscher, Wasserplätschern oder sonstigen tierischen Lauten hörst du nämlich nichts, rein garnichts. NADA. Eine ungewohnte Erfahrung, sonst wird man doch ständig und ununterbrochen – sei es in der Stadt oder auf dem Land- von irgendwelchen Hintergrundgeräuschen begleitet.

Mir wird bewusst, dass ich mich just in diesem Moment mitten im Nirgendwo befinde. An einem Ort, an dem der Mensch dem Tier und der Natur unterworfen (ausgeliefert?) ist. Aus diesem Grund lege ich auch nicht allzu großen Wert darauf, in einem der großen Wasserlöcher mit dem Jeep stecken zu bleiben (die Wahrscheinlichkeit ist tendenziell hoch, wir fahren hier schließlich durch die tiefste afrikanische Schlamm-Pampa. Bei jedem größeren Wasserloch fachsimpeln wir 5 darüber, ob unser grüner Jeep dieses Hindernis ohne weitere Probleme meistern wird. Hat zum Glück immer geklappt. Dass Annikas Auto nach dieser Tour einmal komplett repariert werden muss, soll an dieser Stelle mal ignoriert werden.) So kommt es, dass ich an diesem sonnigen Tag Elefanten, Giraffen, Steppenzebras, Warzenschweine, Hippos, Kudus, Affen und Warzenschweine in ihrem natürlichen Lebensraum beobachten kann. Die Löwen suchen wir vergebens, auch wenn uns die Guides in den vorbeifahrenden Safariwagen versichern, sie hätten this morning noch eine ganze lion family gesichtet. Naja, macht ja auch nichts. Ich habe fürs erste genug von der afrikanischen Wildnis.

Ich hätte noch so einiges mehr zu erzählen von diesem Trip. Zum Beispiel von unserer abendlichen friedlichen Autofahrt vom Chobe Park nach Rundu (die Sonne hatte sich schon längst verabschiedet) als urplötzlich ein ausgewachsener Elefant seelenruhig auf der Straße stand und ich den Schock meines Lebens bekam. Oder von den abenteuerlich-irren Gegebenheiten an den Grenzkontrollen zwischen Namibia, Botswana und Zimbabwe. Oder von der einzigartige Natur in Botswana und Zimbabwe, die so saftig grün ist, dass man nach der Rückkehr in Windhoek glaubt, man lebe in einer Steinwüste. Von eingeschüchterten Warzenschweinen und frechen Affen mitten in der Stadt Vic Falls. Von freundlichen Markthändlern, die mich darum bitten, meine Klamotten gegen ihre holzgeschnitzten Figürchen und Schüsseln einzutauschen. Aber ich möchte ungerne meine wenigen treuen Leser vertreiben, indem ich ihre wertgeschätzte Aufmerksamkeit und Konzentration überstrapaziere (Ich muss mich wohl damit abfinden, nur einige wenige faszinierenden Momente mit euch teilen zu können). Da sind doch ein paar Bilder unserer Tour eine willkommene Abwechslung (ich entschuldige mich für deren chaotische Anordnung)!

A Big Thanks to you Jason for the pics 😉

Danke an alle, die es bis hier hin geschafft haben!

Eure Sophia

Diese Brücke führt über den Zambezi River, der viertlängste Fluss Afrikas. Sie verbindet die beiden Städte Vic Falls in Zimbabwe und Livingstone in Sambia miteinander.

Die Victoria Falls wurden 1855 vom schottischen Missionar David Livingstone entdeckt, nachdem er vier Jahre zuvor Berichte über sie gehört hatte. Benannt wurden sie zu Ehren der damaligen britischen Königin Victoria.

Luftaufnahme der Vic Falls. Der Sprühnebel steigt bis zu 300 Meter in die Höhe und ist auch in 30 km Entfernung noch sichtbar. Aufgrund des hohen Feuchtigkeitsgehalts in der Umgebung gibt es einen Regenwald. Die Vic Falls werden von den einheimischen Kololo „Mosi-oa-Tunya“ – donnernder Rauch- genannt. http://de.wikipedia.org/wiki/Victoriafälle#/media/File:Vicfalls_helicopter.JPG

4 Kommentare