„Wir gehn gemeinsam unter, steigen zusammen wieder hoch.

Bin ich irgendwann mal hundert, hoff‘ ich das ist immer noch so.

Keiner weiß genau, was morgen aus uns wird,

doch alles gut, solange ich dich hab.

Keiner weiß genau, ob die Sonne wieder scheint,

alles gut, solange ich dich hab.“

(LOT – Alles gut)

Es gibt Tage, an denen ist mir richtig langweilig. Außer des obligatorischen Wartens auf E-Mails und der Einsortierung von Büchern gibt es in der Bibliothek rein gar nichts zu tun. Die Zeit ist so gähnend leer, am liebsten würde ich meinen Kopf auf den Tisch legen und einschlafen. Oder nachhause gehen. Stattdessen zwinge ich mich, das Blog auf den neuesten Stand zu bringen und von meinen Reise nach Griechenland und in den Norden Bulgariens zu berichten.

Der erste Trip fand bereits Ende April statt. Dank orthodoxer Ostern, die in diesem Jahr eine Woche nach den mir aus Deutschland bekannten Ostern stattfanden, hatte ich vier Tage Wochenende. Gott sei Dank!

Eigentlich wäre ich auch gerne in Sofia geblieben, doch nachdem ich aus mehreren Quellen die Information erhalten hatte, dass „hier rein gar nichts passieren würde, außer Messen und ein bisschen Familienkram“, fiel recht schnell die Entscheidung, die freien Tage lieber für einen Ausflug nach Thessaloniki zu nutzen. Und so reisten Paul, Selma und ich am Donnerstagabend los und erreichten gegen 23 Uhr eine Stadt. Ich ahnte zwar, dass es sich dabei um unser Ziel handeln könnte, war mir aber, aufgrund der fehlenden Ansagen und Beschilderungen, dann doch unsicher. Und so blieben wir zunächst sitzen, bis uns der Fahrer mit einem genervten „Thessaloniki!!!“ aus dem Bus blaffte. Also stolperten wir in die Dunkelheit und fanden uns plötzlich am Rand einer mehrspurigen Straße wieder. Von unserer Unterkunft trennten uns noch fünf Kilometer.

Also machten wir uns auf den Weg und kamen dabei in ersten Kontakt mit den griechischen Buchstaben. Bei dem Versuch, Werbeplakate und Schilder zu lesen, stellten wir fest, dass das griechische Alphabet mit Kyrillisch-Kenntnissen durchaus zu verstehen ist. Trotzdem ließ mich der Anblick von Alpha, Beta und Omega innerlich ein wenig schaudern. Erinnerungen an den Matheunterricht kamen hoch und nur kurze Zeit später, fand ich mich in einer Diskussion über dessen Sinnhaftigkeit wiedert. Statt hier weiter nach einem gemeinsamen Nenner zu suchen, beschlossen wir glücklicherweise bald das Thema zu wechseln und uns mit so schönen Fragen, wie „Ist dieses ‚H‘ jetzt ein ‚N‘ oder nicht? Wie viele Versionen von ‚I‘ gibt es denn hier? Und was ist in der Aussprache der Unterschied zwischen Omega und ‚O‘?“, auseinanderzusetzen.

Am nächsten Tag unternahmen wir den obligatorischen Stadtbummel. Hier stellte sich heraus, dass Selma und ich im Vorfeld zu pessimistisch gedacht hatten. Aufgrund der eher lauwarmen Temperaturen in Sofia, hatten wir uns auf den Wetterbericht verlassen und keine kurzen Hosen in den Koffer gepackt. Nun stellte sich heraus, dass die griechische Sonne doch nochmal anders zu bewerten ist, als die Bulgarische und so wurde es um die Mittagszeiten im schwarzen T-Shirt und langer Jeans dann doch recht heiß. So sehr, dass wir für den nächsten Tag beschlossen, einen Strandtag etwas außerhalb Thessalonikis einzulegen.

Hier konnten wir an die mathematischen und linguistischen Exkurse des Abends unserer Ankunft anknüpfen und uns auch im geografischen Bereich weiterbilden. Hätte ich jetzt eine topografische Leistungskontrolle, ich wüsste genau, wo sich die Halbinsel Chalkidiki befindet! Nebenbei könnte ich noch Wortmeldungen zu den Themen „erhöhter Salzgehalt im Mittelmeer“ und „die Auswirkungen starker Sonneneinstrahlung auf die menschliche Haut“ einbringen. Denn wer denkt schon an Sonnencreme, bevor er am Strand einschläft? Und so konnte ich am Abend die rot-weißen Konturen des Badeanzugs auf meinem Rücken bewundern.

Trotzdem war dieser Tag am Strand definitiv mein Highlight der kurzen Reise. Denn auch wenn Thessaloniki schön ist: Das innere Dorfkind, das mich an manchen Tagen eben doch befällt, hat es genossen mal wieder aus dem städtischen Umfeld herauszukommen, bei schwüler Gewitterluft durch Felder zu spazieren und kleine Gehöfte und Häuser zu sehen, statt stets und ständig nur große und graue Plattenbauten vor der Nase zu haben. Eigentlich hätte ich diese Stimmung und diese Art von Aktivität noch gut und gerne eine Woche länger ertragen können. Stattdessen ging es zurück nach Sofia, denn hier wartete Franzi, meine Besucherin aus Leipzig, bereits auf mich. Kennengelernt haben wir uns genau vor zwei Jahren, auf dem spanischen Jakobsweg. Und somit lag es nahe, gemeinsam einen Ausflug auf den Europäischen Fernwanderweg E3 zu unternehmen. Passenderweise beginnt dieser in Santiago de Compostela. In Bulgarien erstreckt er sich über 650 Kilometer, ausgehend von der serbischen Grenze im Nordwesten, bis hin zum Kap Emine am Schwarzen Meer. Da wir statt vier Wochen leider nur vier Tage Zeit eingeplant hatten, mussten wir uns jedoch mit den Anfangsetappen im Stara Planina Gebirge begnügen. Diese hatten es jedoch in sich und brachten mich sowohl an physische als auch an psychische Grenzen.

Die erste davon erreichte ich bereits in Sofia. Am Vorabend unserer Reise versuchte ich am Busbahnhof die richtigen Tickets zu kaufen. Leider ohne Erfolg. Der Bus, den uns das Internet empfohlen hatte, existierte einfach nicht. Andere Busverbindungen fuhren, zumindest unserer Meinung nach, zu recht wanderunfreundlichen Tageszeiten ab, daher beschloss ich, dass wir ebenso gut mit dem Zug fahren könnten und versuchte mein Glück am Bahnhof. Dort fragte ich mich zunächst nach dem richtigen Schalter durch. Kaum hatte ich diesen gefunden und die notwendigen Informationen erhalten (auf Bulgarisch, wohlgemerkt), rief ich Franzi an, um diese Planänderung mit ihr zu besprechen. Kurz darauf war alles geregelt und nur noch wenige Minuten sollten mich und die Tickets voneinander trennen. Doch Pustekuchen. Die Frau, die mir soeben noch die genaue Auskunft über die Tickets, die Uhrzeit und den Preis gegeben hatte, sagte etwas auf Bulgarisch zu mir. Auf meinen Hinweis, dass ich sie leider nicht verstehen könnte, wiederholte sie das Gesagte in etwas schärferem Tonfall und maulte schließlich auf Englisch ein „downstairs“, bevor sie sich von mir abwandte. Also machte ich mich auf den Weg nach unten, um dort erneut auf die Suche nach dem richtigen Schalter zu gehen. Als ich diesen endlich gefunden und die Tickets gekauft hatte, stellte ich noch die Frage nach dem Gleis. Die Antwort darauf ging leider in einer Lautsprecheransage unter und um ehrlich zu sein, die Kraft um noch einmal danach zu fragen, konnte ich nach der knapp einstündigen Fernverkehrsodysee auch nicht mehr aufbringen. Eine weitere unschöne Begegnung und eine Fahrt mit dem Linienbus später war ich endlich zuhause angekommen. Jetzt konnte der Urlaub beginnen! Und so packten Franzi und ich unsere Rucksäcke in alter Gewohnheit mindestens dreimal ein, aus und wieder um, bis wir letztendlich feststellten, dass wir für eine viertäge Reise in etwa das gleiche Gepäck benötigen würden, wie für die damals sechs Wochen in Spanien. Immerhin, an die Sonnencreme hatte ich diesmal gedacht!

Der nächste Tag begann für mich ungewohnt früh. Unser Zug ging um halb acht und trotz unserer Pünktlichkeit, schafften wir ihn nur in allerletzter Sekunde. Denn in Sofia stehen manchmal mehrere Züge, bzw. Waggons, am selben Gleis. Dass diese aber nicht zusammenhängend sind, findet nur heraus, wer die gesamte Reihe im Blick hat, sprich von der linken Seite des Bahnhofs kommt. Da wir leider von rechts kamen, konnten wir zunächst nicht so genau sagen, in welchen Waggon wir nun einsteigen sollten. Glücklicherweise hatten wir eine nette Schaffnerin erwischt, die nicht nur auf uns wartete, sondern auch dafür sorgte, dass uns später jemand beim richtigen Umsteigen behilflich war. Endlich in Berkowitza, von wo aus wir die Wanderung starten wollten, angekommen, stellten wir fest, dass der Ort doch nicht so klein war, wie zunächst angenommen. Und so dauerte es eine ganze Weile und mehrere hilfsbereite Menschen, bis wir endlich auf dem richtigen Wanderweg waren. Hier konnte ich übrigens feststellen, dass mein Bulgarisch mittlerweile nicht nur ausreicht, um mich kurz vorzustellen, sondern dass ich durchaus auch in der Lage bin, nach dem Weg zu fragen und die Basisinformationen der darauffolgenden Antwort zu verstehen. Leider trafen wir im Verlauf des weiteren Tages kaum andere Personen, so dass wir, im Wald und auf dem Weg angekommen, nun erstmal auf uns allein gestellt waren.

Zwar hatten wir bereits im Vorfeld erfahren, dass Wegmarkierungen und genaue Beschreibungen einer Raritäte gleichkämen, dass sie allerdings so einen enormen Seltenheitswert hätten, darauf waren wir nicht vorbereitet. Der Weg an sich lässt sich eher als „romantisch und naturbelassen“ beschreiben und auch wenn ich im Nachhinein darüber lachen kann – in den Momenten, in denen ich über Baumstämme steigen, mich durchs Gebüsch schlagen und letztendlich querbergauf klettern musste, um irgendwie überhaupt nochmal anzukommen, war mir ganz sicher noch nicht danach zumute. Ein bisschen befürchte ich, dass das die verspätete Rache für die Strapazen war, die ich meinen Eltern während ihres Besuchs in Sofia zuweilen zugemutet hatte.

Trotz aller Schwierigkeiten: Wir schafften es und erreichten auch die Berghütte, die mir ein paar Tage zuvor mein erstes Telefonat auf Bulgarisch beschert hatte. Bis dahin hatte ich noch Zweifel gehabt, ob deren Betreiber mich wirklich verstanden hatte. Doch zwei Betten und eine warme Mahlzeit später sah die Welt schon wieder anders aus und wir waren so müde, dass wir über gewisse hygienische Missstände hinweg sehen konnten.

Dank der durchgelegenen Matratzen waren meine Rückenschmerzen am nächsten Morgen stärker als der Muskelkater und so stiegen wir nach dem Frühstück weiter in den Wald hinauf. Durch Schnee und Eis stapften wir in Richtung Gipfel des „Kom“. Dieser befindet sich auf 2016 Metern Höhe. Neben der winterlichen Landschaft gab es auch noch einen verspäteten Frühlingsanfang zu bewundern: Sämtliche Wiesen auf dem Bergkamm waren von lilafarbenen Krokussen übersät. Nach einer kurzen Pause in der Sonne, ging es auf der anderen Seite wieder den Berg hinunter, in das kleine Örtchen Petroxan. Auch hier hatten wir vorab eine Unterkunft reserviert, als wir bei dieser ankamen standen wir jedoch vor verschlossener Tür. Diese öffnete sich später zum Glück dann doch noch und somit mussten wir den Wanderausflug nicht durch unnötige Busfahrten unterbrechen und konnten die Nacht in der für uns schönsten und gastfreundlichsten Unterkunft der kurzen Reise verbringen. Untergebracht wurden wir in einem holzvertäfelten Raum, der mich irgendwie an ein altes Kinderzimmer erinnerte. Im Wohnzimmer gab es ein Feuer im Herd, selbstgemachten Rotwein des Hausherrn und ein leckeres Abendessen. Wie gut hätten wir hier länger verweilen können! Im Nachhinein scheint es fast, als hätte jemand geahnt, welche Abenteuer uns der nächste Tag bringen würde und wie notwendig ein voller Akku für deren Bewältigung sein würde.

Zunächst jedoch, verlief alles entspannt. Am Herdfeuer warteten geröstete Brotschreiben, Kaffee und Frühstückseier auf uns und erst gegen halb zehn schafften wir es, uns davon loszueisen und vor die Tür zu gehen. Unser Herbergsvater hatte zwar etwas seltsam geschaut, als wir ihm das Ziel für den heutigen Tag nannten, aber der wusste ja auch nicht, welche Wandersprofis er hier vor sich hatte. So dachten wir, während wir direkt in die falsche Richtung liefen. Immerhin, für unsere Verhältnisse kam die Erkenntnis über den Irrtum relativ früh und so drehten wir um und schnauften den Berg, den wir gerade so schön heruntergewandert waren, wieder hinauf. Bald kamen wir auf einen Bergkamm, spazierten hier gemütlich vor uns hin, ließen uns von der Stille und der Natur um uns herum beeindrucken und legten zwischendurch auch nur zwei bis vier Pausen ein. Der Abstieg führte uns durch einen schönen und dicht bewachsenen Wald, dessen Besonderheit vor allem das plötzliche Auftauchen zahlreicher Wegmarkierungen war. Unterwegs trafen wir auf Menschen, die sogar ein bisschen Deutsch sprachen und uns somit erklären konnten, dass unser anvisiertes Ziel noch etwa zwanzig Kilometer entfernt sei. Upps, da hatte ich mich wohl ein bisschen verschätzt bei der Etappenplanung.

Praktischerweise war es auch schon 15 Uhr! Also eilten wir weiter, reduzierten die Anzahl der Pausen deutlich und erreichten nur drei Stunden später den Ort „Gara Lakatnik“. Damit waren wir jedoch noch lange nicht am Ziel. Ein Blick ins Internet verriet uns, dass das von mir gebuchte Hotel auf der Karte zwar nicht allzu weit entfernt aussah, jedoch durch eine langgezogene Landstraße und einen weiteren Bergaufstieg von uns getrennt war. Also trampten wir ein kurzes Stück, stiegen aber an einer Stelle aus, an der laut Google ein schöner Wanderweg auf uns wartete, statt uns von den Menschen im Auto direkt ins Dorf bringen zu lassen. „Dauert ja nur eine halbe Stunde“, dachte ich mir und ignorierte die irritierten Blicke unserer Fahrer (hier muss zu meiner Verteidigung noch erwähnt werden, dass das Trampen einfach nicht zu meinen Lieblingsarten der Fortbewegung gehört – vor allem dann nicht, wenn ich das Gefühl habe den Fahrern unnötige Umstände zu bereiten).

Zunächst ging es, auf den Spuren des bulgarischen Nationaldichters Ivan Vazovs wandelnd, hinauf in den Wald. „Guter Fotospot“ stand bei Google und tatsächlich kamen wir an einem schönen Wasserfall und meiner persönlichen Lieblingsaussicht des Tages vorbei. Schade, hier hätte ich gerne länger Pause gemacht. Stattdessen mussten wir weiter bergauf. Innerlich dachte ich mir „Bitte, lass uns vor 20 Uhr ankommen“, als unsere Wanderung abrupt vor einer Felswand endete. Laut Google müssten wir diese nur erklimmen, dann wären wir da. Wir konnten die Umrisse des Hotels sogar schon erahnen. Doch es führte kein Weg nach oben und so beließen wir es dabei und machten uns zurück in Richtung Straße. Inzwischen war es dunkel geworden und meine gute Laune bereits zu Bett gegangen. Irgendwie fühlte ich mich verantwortlich für den Schlamassel und ein Plan B musste her. Mit Taschenlampe und Handy bewaffnet liefen wir an der Straße entlang. Während Franzi leuchtete, versuchte ich die Hotels in der Nähe telefonisch zu erreichen – leider ohne Erfolg. Mittlerweile hatte sich auch das von uns im Vorfeld reservierte Hotel gemeldet. Leider schienen sie nach der Information, dass wir noch sieben Kilometer von ihnen entfernt und leider nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß unterwegs sein, auch keinen Ausweg mehr zu wissen und riefen nicht mehr zurück. Also wanderten wir weiter und gelangten in den kleinen Ort „Gara Bov“. Hier fragte ich zunächst nach einem Schlafplatz, den es natürlich nicht gab, danach tranken wir erstmal eine Cola im Bahnhofsrestaurant. Ich fing fast an zu heulen.

Auch im Bahnhof hatten wir nach Schlafplätzen gefragt und auch hier wieder heftiges Kopfnicken, das auf Bulgarisch leider „Nein“ bedeutet, geerntet. Aber es wurde versucht zu helfen. So telefonierte eine Frau zunächst ebenfalls mit den umliegenden Hotels und setzte uns danach in ihr Auto. Sie fuhr uns ins zehn Kilometer weiter südlich liegende Svoge. Doch die Suche nach einem Schlafplatz verlief erneut erfolglos. Warum wir nicht direkt darum gebeten hatten ins richtige Hotel gebracht zu werden, ist mir im Nachhinein übrigens ein Rätsel.

Tatsächlich geschah dann noch ein kleines Wunder und genau in dem Moment, in dem wir fast aufgeben und ein Taxi nach Sofia bestellen wollten, kam dann doch noch ein Mensch mit Englischkenntnisse und, noch viel relevanter für unsere Situation, einem Pensionszimmer um die Ecke. Und so endete der Tag trotz aller Anstrengungen und Anspannungen am Ende wie im Märchen: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann liegen sie noch heute mit Dosenbier in einem warmen Hotelzimmer.

Trotzdem bedeutete dieser Tag das abrupte Ende unserer Wanderung. Mehr als zwanzig Kilometer weg vom eigentlichen Wanderweg, müde und mit Muskelkater gesegnet, beschlossen wir statt unserer Füße den örtlichen Bahnhof zu bemühen. Mit dem Zug wollten wir zurück in den Norden, in die Stadt Wraza, fahren. Hier hatte mein Mitbewohner aus Sofia ein paar Tage zuvor die „Ledenika-Höhle“ besucht, das klang für uns nach einer guten Alternative. Am Bahnhof gab es erstmal Frühstück und erneut eine große Geste der Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft, als die Besitzerin des Bistros und ihr Sohn nicht nur versuchten mit uns auf Englisch zu reden, sondern auch noch die richtigen Tickets samt Erklärung des Umstieges für uns besorgten.

In Wraza angekommen suchten wir uns zu allererst ein Hotel. Immerhin, gelernt hatten wir aus dem Vortag bestimmt. Anstatt zu der Höhle zu wandern, beschlossen wir jedoch ein bisschen faul zu sein und den Tag mit Stadtbummel und Entspannung zu verbringen. Die Höhle hoben wir uns für den nächsten Tag auf. Hinauf fuhren wir mit dem Taxi, den Fußmarsch hoben wir uns für den Rückweg auf. Bei der Höhle, die über 300 Meter lang ist und die so kalt ist, dass sie ihren Namen, der übersetzt „eingefroren“ bedeutet, nicht zu Unrecht trägt, erwartete uns dann eine kleine Überraschung: Zahlreiche Touristen warteten mit uns vor dem Eingang. Die Führung an sich ging dann weniger lang als gedacht. Von den über 50 Tierarten die hier leben sollen, unter ihnen ein Insekt, das beim Anblick von Tageslicht stirbt, konnten wir keine entdecken. Nicht verwunderlich, wenn bedacht wird, dass täglich mehrere hundert Menschen hier durchgeführt und mit einer Lichtshow beeindruckt werden. Einmal jährlich findet sogar ein Konzert statt. Nach so viel Massentourismus und Stadtgefühl genossen wir dann den dreistündigen Abstieg zurück zum Bahnhof noch einmal so richtig, bevor wir in ein Gewitter kamen und nun endlich auch unter Beweis stellen konnten, dass wir nicht zu viel, sondern unsere Rucksäcke ganz einfach für alle Wetterlagen angemessen gepackt hatten. Mit dem Zug ging es gemütlich nach Sofia und für Franzi am nächsten Tag dann auch wieder zurück nach Leipzig.

Mittlerweile ist dieses Abenteuer schon über eine Woche her und ich sitze wieder im Büro, statt von Krokussen umringt auf einer Bergwiese. Während ich diesen Eintrag geschrieben habe, ist es 18 Uhr geworden und somit Zeit für den Feierabend. Immerhin, meine Konzentration ist wieder da und eigentlich könnte ich jetzt noch eine Weile hier sitzen bleiben. Aber nein, ich gehe nachhause. Dort steht nämlich die Planung des nächsten Kurzurlaubs an. Mit meinen Mitbewohnern fahre ich nach Mazedonien, denn anlässlich des Tag des Schrifttums steht am 24. Mai mal wieder ein Feiertag und somit ein langes Wochenende vor der Tür!

FOTOS:

Thessaloniki

-

- Thessaloniki, betrachtet von oben.

-

- Der weiße Turm – Touristenmagnet an der Promenade

-

- Ausflug ins alte Gefängnis

-

-

-

-

-

-

- Bei der Verinnerlichung geografischer Kenntnisse.

-

-

-

- Plötzlich mal Aussicht!

-

- Regenschirmstatue an der Promenade

-

- Mal aus der Perspektive

-

- Dann aus dieser

-

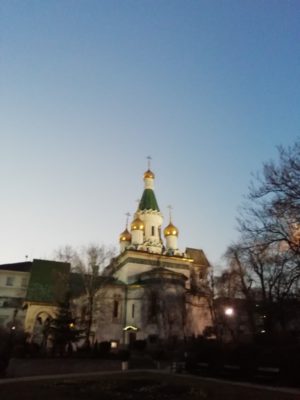

- Bei Nacht

-

- Bei Nacht mit Elli

-

- Die Reisegruppe „Thessaloniki“

-

- Oh, wie schön ist Bulgarien!

Auf dem Wanderweg Kom-Emine

-

- Das „Gleich geht es los“-Foto

-

- Zwei Rucksäcke auf Reisen

-

-

- Wanderwege in naturbelassener Schönheit

-

- Die letzten Meter bis zum Gipfel!

-

- Geschafft!

-

- Aussichten ohne Ende

-

- Franzi entspannt sich. Noch.

-

- Endlich mal eine Wegmarkierung!

-

- Oh, noch eine!

-

- Schön hier, oder?

-

- Kreativität kennt keine Grenzen

-

- Die schönste Aussicht des Tages – kurz vor Einbruch der Dunkelheit

-

- Da wollte uns Google hochschicken.

-

- Aussicht auf und um Wraza

-

- Blick auf Wraza.

-

- Einblick in die Ledenika-Höhle